〒519-0181 三重県亀山市みずきが丘3番地10

(JR井田川駅から徒歩で40分、車で10分/駐車場:あり(2台))

水の浄化とは?(おいしい水?きれいな水?水質?)

はじめに

「浄化」とは、汚染された「対象物」から汚れの成分=汚濁(おだく)物質を取り除くことです。

浄化の対象は、

気体(大気など)・固体(土壌など)・液体(地下水・河川・湖沼・海・し尿や生活雑排水・事業廃水)などです。

除去する汚濁物質は、詳細は後述しますが、地球の内外を循環しています。

浄化とは、浄化の対象物が何であっても、

物理的・化学的・生物学的な作用を利用して、

すべて、基本的には同じような作業をすることになります。

ところで、

汚濁物質は、

多すぎると、自然の浄化作用が追い付かなくなり、公害になりますので、

環境保全のためには、一定程度は、除去する必要があります。

しかし、一方では、水中に生息する微生物から高等生物にとって、

汚濁物質(=水に溶解したり、分散して含まれる物質)は、

微生物から始まる食物連鎖という視点で評価すると、

すべての生物にとって、飲食物として必要な存在、という視点が必要です。

したがって、食物連鎖の頂点に立つ人類にとっても、

飲食物を作り出す元として、すべての食物連鎖の始まりとなる汚濁物質が、一定程度は必要なのです。

公害とは?

環境基本法という法律で、「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。」 と定義されています。

ところで、汚れた水、すなわち廃水から、汚れの成分をどんどん取り除いていくと、

最終的には、水以外の混入物がない、理論上の純水あるいは超純水(≒H2O)と呼ばれる水質になります。

現実には、純水を製造・保存する装置・容器から、わずかな汚染物質が溶解していたり、

原水に当初から含まれていて除去しきれなかった極小微生物や元素レベルの物質なども残存することになりますので、

H2Oだけの状態を維持し続けることは困難です。

したがって、超純水と呼ばれる水は、使用する目的に応じて、いろいろな工夫をして対応しています。

このページは、水の浄化について、いろいろな視点から探究をし、

さまざまな用途で利用される水の水質について、

種類を分類して、詳しく記載しています。

最終的には、

このページの概要を理解していただけると、

地球の生命線でもある

「水」、

あるいは、

水の「水質」、というものについて、

自分なりの考えが持てるようになると思います。

長い文章ですので、下の「目次」(下にスクロールしてください)から、

特に、赤色太字など、

面白そうな項目をご覧いただければ幸いです。

※再度、項目をクリックすると、「目次」に戻ります。

”純水に近い水”は、医薬品など、不純物を混入できない製品の製造や

精密機器の洗浄等、様々な場面で利用されます。

純水を分子記号で表記すると、H2Oです。

水素2個と酸素1個で構成される分子の集合体です。

理論上は、水自体の解離による水素イオン、水酸化物イオン以外、電解質も何もない状態です。

ただし、水というものは、非常に物質を溶かし易い性質があるので、

現実には、純水を製造・保存する装置・容器から、わずかな汚染物質が溶解するため、

純水の状態の維持は不可能です。詳しくは後述します。

これは、自然界では化学式H2Oだけで表される水が存在し得ない、ということです。

上記のように、水には物質を溶かしやすい性質があるため、

採取地点が異なれば、自然環境中の水(雨、地下水、湧水、川、池、温泉、湖など)も、水質はいろいろです。

また、水には、いろいろな種類(=法律によって定義された用語、あるいは単なる呼称)があります。

「水道水」、「食品製造用水」、「工業用水」、「純水」、「超純水」、「再利用水」、「農業用水」、・・・など、

それぞれ、水の“品質の違い”によって、使用用途や評価も違ってきます。

詳しくは、このページの目次からご覧ください。

上記のようないろいろな水の水質について、基準値が設定されている場合、

それが、

①(法的な)規制値なのか、

②指標として示されているだけなのか、

③取引で設定されている基準値なのか、

さまざまなケースがあります。

廃水を浄化する場合、処理水が規制対象であれば規制値を厳守する必要がありますし、

そうでない場合でも、どこまで浄化するのが良いのか?、判断の基準や目標値にもなりますので、

水質を表す指標やその数値の違いの意味などは、

浄化処理施設の設計や維持管理で、確認が必要な項目です。

さらに視点を広げると、

水に含まれる汚濁物質は、

まずは、ほとんどの微生物たちにとっての栄養素となります。

さらに、食物連鎖という視点で考えれば、

微生物たちが、小魚などの水中生物のエサとなり、食物連鎖の出発点となります。

陸上植物も、光エネルギーを利用した光合成で生育しますが、「栄養素」として汚濁物質を利用する必要があります。

したがって、すべての生物にとって、周辺には一定程度の汚濁物質が必要、ということになります。

このページでは、水を浄化することについて探究し続けています。

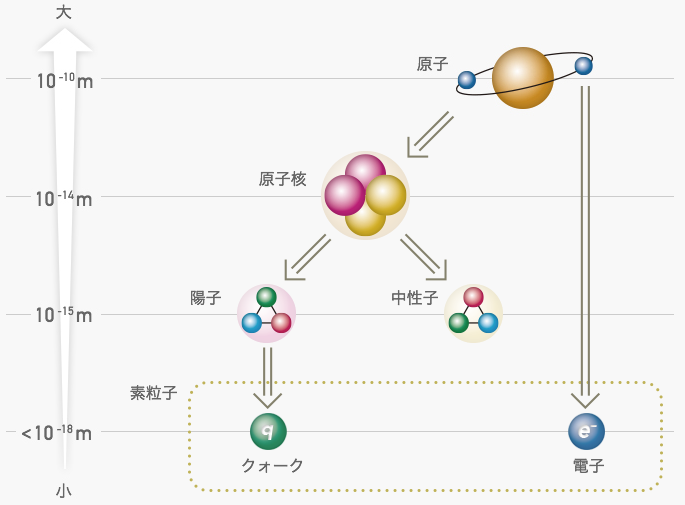

水の浄化は、最終的に、全ての物質の最小単位とされる素粒子(電子や放射線の類など)まで関わってきます。

具体的には、原子力発電所から排出された放射性物質を含んだ廃水処理とは、素粒子を出す懸濁物質の除去処理です。

素粒子まで気を留めるようになると、本当に全てがつながっている、循環している、と感じていただけるはずです。

とにかく、世の中の全てのものが何でもがつながっている、ということです。

水の浄化処理の場合、水を浄化する主役の微生物たち(=細菌の集合体=活性汚泥=余剰汚泥)、

例えば、

し尿や生活排水を浄化する「浄化槽」の中にいる微生物たち、

地球上に大量の酸素を供給する海洋に生息する植物性プランクトンなど、無数の海洋微生物たち、

農耕や畜産・牧畜などに関係する微生物たち(土壌細菌・土壌細菌と植物の共生など)、

医療分野に関係する微生物たち(常在菌)

生物(人、すべての動物など)が無菌状態から誕生を繰り返すたびに引き継がれる微生物たち(これも常在菌)、

生物の死に関わる微生物たち、など

これらにはすべて関連性や共通性があり、

私たちにとっての汚れ(汚濁物質)が、微生物たちにとっては、生存するために必須な栄養素として再利用され、

結局は、すべてつながっていると言えるのです。

※常在菌とは、

生物の内部や表面に生息する微生物群(=常在菌叢)のことです。常在菌の内、一番有名なのは乳酸菌やビフィズス菌などを含む腸内菌叢(ちょうないきんそう:腸内フローラ)ではないでしょうか。人の場合、体を構成する細胞は約30兆個、常在菌は数十~百兆個に及ぶと考えられています。人の体のいろいろな所(手・足・耳・顔などの皮膚上、口・鼻・のどから肺に至る呼吸器官、胃・小腸・大腸などの消化器官など)で常在菌が生息しています。例えば、消化器官内の常在菌叢が食物を分解することで栄養素を獲得していたり、皮膚表面などでも菌が拮抗状態で存在することにより健康を維持できていたりしています。動物の場合、食べた飲食物は、消化器官内で腸内菌など微生物の消化酵素の助けも得ながら栄養素を消化吸収します。飲食物の違いにより、消化器官内の微生物群のえさが異なることになります。草食動物は、草類ばかり食べているのに立派に成長します。消化器官内にタンパク質を生産する仕組みがあるからです。人の場合でも、「パプアニューギニア高地人がサツマイモを食べて筋肉質になるのはなぜか」というような調査・研究があります。

廃水の浄化処理の対象物質は、

地球上に存在する物質(廃水に溶解している物質あるいは粒子状に分散している懸濁物質など)、

現在は無くても将来新たに合成されるかもしれない物質、

全てが、対象になり得ます。

そして、それらの物質は、いろいろな方法で、世界中を循環しています。

一般的には、水分子(H2O)に物質が溶けるという場合、溶解あるいは電離という化学作用で表します。

いずれの場合も、溶け・分散する物質(溶質)がイオンや分子の状態で、水分子(溶媒)に囲まれている状態です。

懸濁物質の場合は、電離と類似していますが、イオンや分子の状態ではなく物質として存在していることになります。

水は、地球を循環しています。雨が降って、川になって流れ、海に到達し、

海の水は、太陽に熱せられて蒸発していきます。

暖められた水蒸気は、上昇気流に乗ってへどんどん上昇しますが、その後、

気圧の低い上空に達するにつれて、水蒸気を含んだ空気は膨張するため、

気温が下がることになり、

水蒸気のままの状態で飽和水蒸気量を超えた水蒸気どうしが引っ付き合ったり、

氷晶になったりして、

空気中で維持することが出来なくなり、気温が高いと、雨となって降ってくる、

気温が低いと、雪となり、乱気流があるとヒョウとなって降ってくる、

というようなことを繰り返しています。

上記のような、視覚で直接的に認識できる降水による循環以外に、

水の循環として、

湖沼や海域で、底部と表層部での水温差などによる大循環、

海底の海洋地殻だけでなく、地球内部マントルまで水が浸透し、海水が減少していると推定される現象、

火山活動(噴火を伴わない活動を含む)で火山噴出物が地表に排出される際の水量を試算する研究など、

さまざまな研究が行われています。

なお、火山噴出物は、噴出前には水などの揮発成分を多量に含んでいるため、

噴火時に一気に多量のガスを排出して爆発したり、噴煙を高く排出したりします。

したがって、ほとんどの個体での噴出物は多孔性となります。

海洋は、世界中をめぐっていますので、地球の水は、世界中の自然環境を循環していることになります。

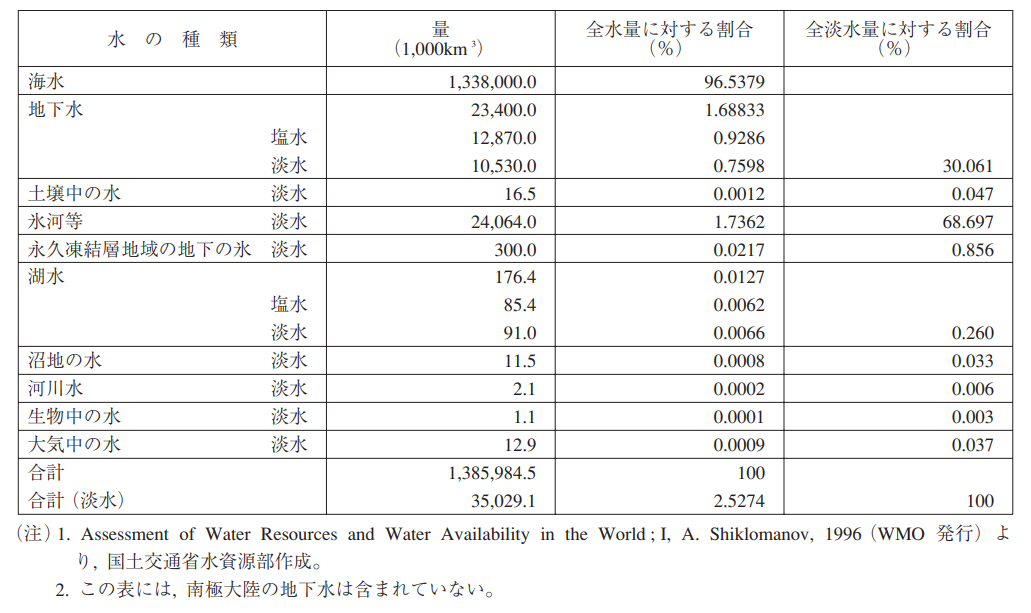

海水は、地球上の水の約97%を占めています。

なお、水は、物質を非常に溶かしやすい性質があるため、

存在する場所(地点)でいろいろな物質を溶かし込みます。

上記の例では、空中の物質や地球内部の物質まで、ありとあらゆる物質を溶かし込んでいるということです。

このため、水が存在する場所によって、水質は異なることになります。

なお、海水については、後段に別項目として記載します。

例えば、水道水は清潔な水ですが、それでも、H2O以外の様々な物質が溶け込んでいたり、混じっていたりします。

具体的には、以下に記載するように、ありとあらゆる物質です。

水道水に溶け込んでいる代表例としては、後述する栄養素のひとつ、ミネラルです。

ミネラルは、ほとんどが地中から溶出して水に溶け込みます。

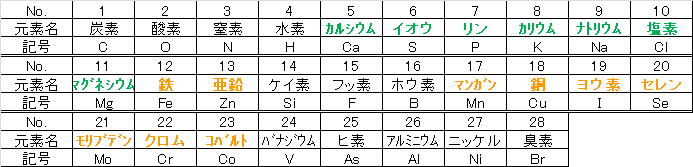

日本では、人の生命活動に欠かせない必須ミネラルとして16種類、

16種類の内訳は、

主要ミネラル7種類:カルシウム・リン・イオウ・カリウム・ナトリウム・マグネシウム・塩素、

微量ミネラル9種類:鉄・ヨウ素・亜鉛・銅・セレン・マンガン・コバルト・モリブデン・クロム、

が認定されています。

さらに、

必須元素として、生物が生命を維持するために必要な元素としては、

人の場合28種類が確認されています。

必須元素は、必要以上に摂取すると、簡単に絶命するような物質もありますが、

これらが欠如すると、死亡するのです。

必須元素の必要量は、極めて微量です。

ミネラルは、水からだけではなく、飲食物全てから取り込むことになります。

ちなみに、ライオンなどの肉食獣は、肉ばかり、牛や馬などの草食動物は、草ばかり食べています。彼らの栄養素は、人の栄養素とは異なるのではないか?と想像できると思います。例えば、牛の場合は、4つの胃を持つ複胃動物です。(牛と馬では消化器官の構造はまったく異なります)1番目の胃に住む沢山の微生物は、草を分解する酵素を持っており、微生物自身は、草を分解して出来た物質をエネルギーとして利用しています。また、それらの微生物は、主に4番目の胃を通過する過程で消化酵素で分解されるため、牛自身が口からタンパク質を摂取しなくても、腸を通る間に、微生物の分解物からアミノ酸などとして吸収できる仕組みです。

※ミネラルを例にして、汚濁物質を全て除去することが良いとも限らないとしていますが、自然由来の物質、例えば、フミン質などの天然物質もさまざまな効用が明らかになってきていますので、評価の仕方を見直す必要があります。

さらに、消毒の必要性について触れます。水の消毒には大きく分別すると、次の2種類があります。①廃水を浄化処理した後、②水道水(飲用水)を浄化処理施設で水道水の基準値まで浄化処理して水道管に供給する前、です。この内、①については、必要性あるいは許容性について、再考の余地があります。

汚濁を全て除去することが良いとも限らないとしても、

水中には、内分泌かく乱化学物質や有害物質が溶解・混入している恐れがあります。

有害な物質とは、

人が作り出した合成化合物の一部の物質や、

地球に昔から存在している重金属などです。

ただ、

有害な物質の一部は、上述の必須元素に該当する場合もあります。

有害物質は、先述のようにミネラル成分も兼ねています。

また、ヒ素や水銀など、有害物質の特性から、一定程度は循環せざるを得ない有害物質も存在します。

さらに、すべての生物について、有害な物質を摂取すると、直ぐに、身体や健康への危害が及ぶわけでもありません。

したがって、

地球では、有害物質とも隣り合わせにならざるをえないのが、本来の自然環境である、

ということを前提に、循環型社会を考える必要があります。

有害な物質の一部は、

生物が生命を維持するために必要な必須元素の場合もあります。

また、有害な物質の一部は、地球上に昔から自然にあったものです。

さらに、地球内部では今なお活発な活動があり、火山活動などを通して、多くの元素が噴出物として地上に現れます。

一定の元素は、循環しているのです。

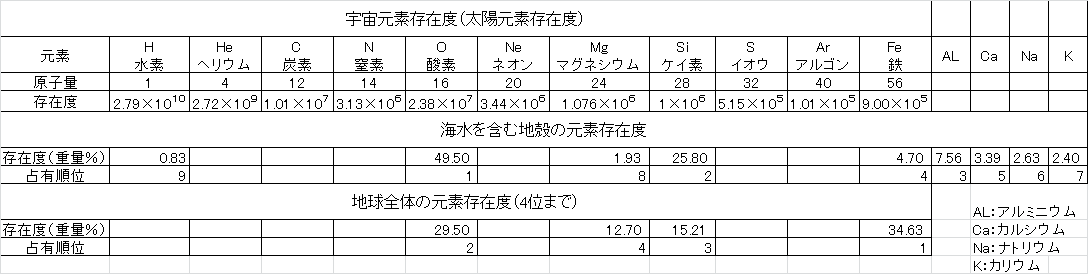

そこで、地球の一定区分ごとに、構成する元素も一覧にしました。

海水を構成する元素については、かなり複雑なため、後段に別項目で記載します。

また、地球は、太陽系の惑星として存在し、隕石や宇宙塵だけでなく、素粒子レベルでも宇宙ともつながっています。

宇宙を構成していると推定される元素については、後段の「宇宙の構成~元素(原子)」という項目で、記載します。

更に循環という視点から、

太陽系惑星(水星・金星・地球・火星・木星・土星・天王星・海王星)の大気構成の比較は、

地球の水の循環を考察する際、手掛かりのひとつになります。

参考までに、「大気の組成の謎‐地球と惑星の比較から‐」には、次の記載があります。

「もしも水循環がなかったら,地球の大気は金星や火星同様CO2に満ちた大気になっていたに違いない」

なお、

文献によって、あるいは発表年次によって、元素の構成割合は異なる場合がありますので、ご承知ください。

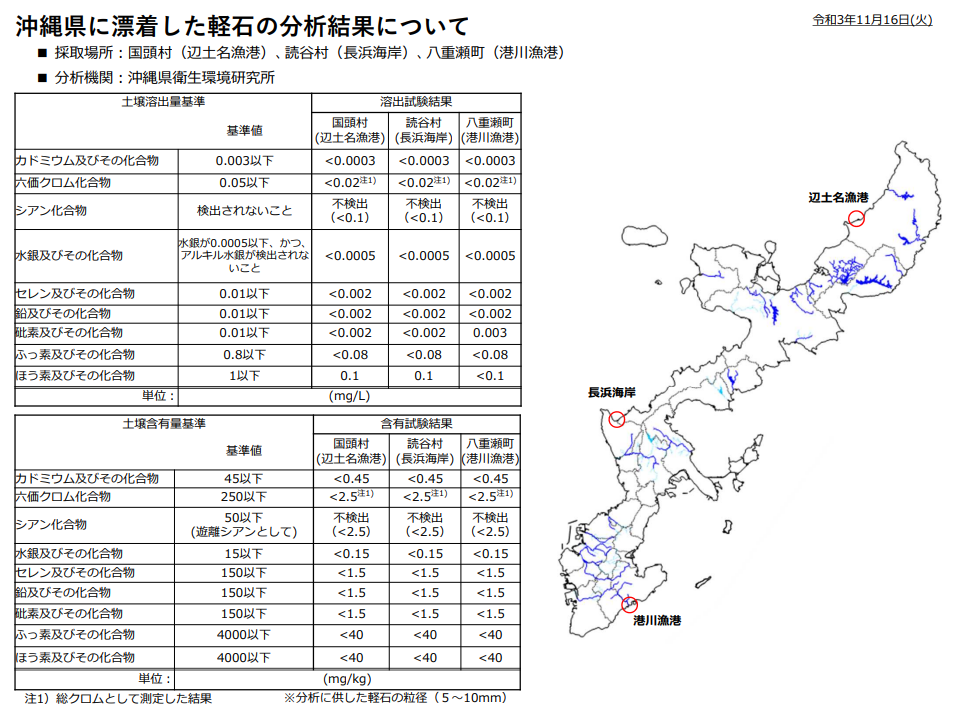

9項目について土壌環境基準を満足しており、軽石の有効利用に際しての環境安全性に問題はないと考えられる。

ただし、漂着物は海水の塩分を含むため、利用にあたっては十分に洗浄するなど塩分の影響を考慮する必要がある。

日本では、火山活動による噴出物が、地球の表層に堆積する歴史を定期的に繰り返しています。

火山噴出物とは、上述の軽石ばかりではなく、

気体(火山ガス、火砕流)、

液体(溶岩、熱水泉、温泉)、

個体【大きさによる分類として、火山灰(直径2mm以下)、火山礫(2~64mm)、火山岩塊(64mm以上の個体)、

あるいは色、成分、成因等による分類として、火山弾、スコリア(多孔性暗色)、軽石(多孔性淡色)】など、

さまざまな形で地上(地殻上)に排出されます。

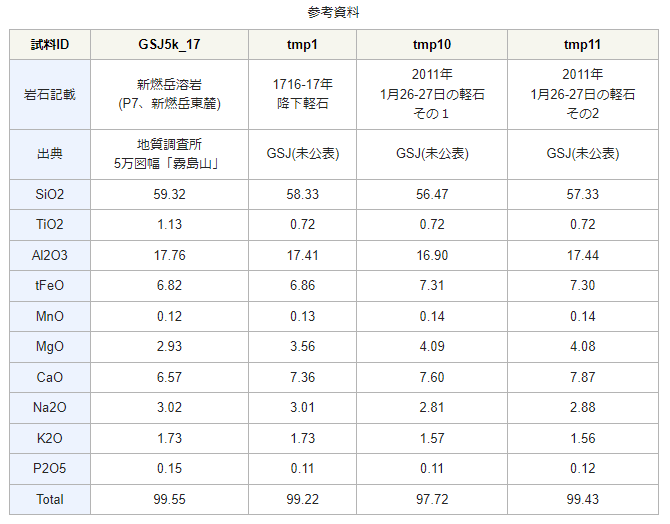

今回の軽石の成分分析の概要は、国立研究開発法人 産業技術総合研究所(産総研)地質調査総合センターによると、

「黒色軽石の全岩化学組成は 、SiO2含有量61.5–63.1 wt.%、

Na2O+K2O 含有量8.9–9.7wt.%の粗面岩で、

過去の噴出物と類似した組成を示す。」となっています。

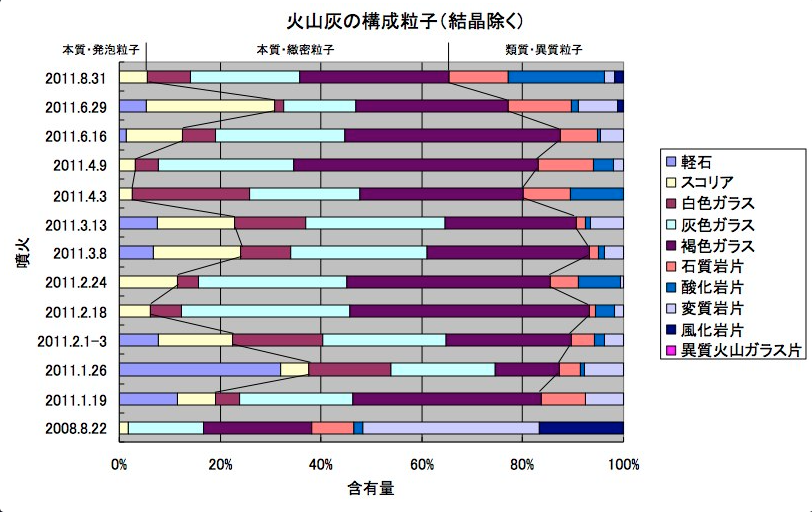

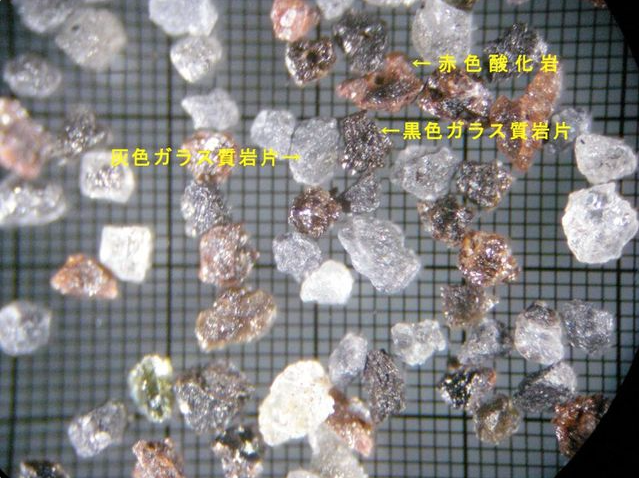

2011年、鹿児島と宮崎の県境付近での噴火(「霧島山新燃岳2011年噴火」)では、

産総研 地質調査総合センターが、噴出した軽石の分析(下表・グラフ・写真)をしています。

ただし、有害物質を含む微量元素についての成分分析は、していないか、発表していないようです。

循環型社会を考えれば、当然、

循環する大地の状況を把握するため、有害物質を含む微量元素の構成も、継続して調査する必要性があります。

噴出物の構成成分は、水というものが非常に物質を溶かし易い性質があるため、廃水浄化の分野でも重要な要素です。

日本の国土は、もともと海底もしくは平地であった一部が、

数百万年前に地殻変動で隆起して、現在の原型を作ったとされる説が有力ですので、

水が接する地表部分の鉱物の構成は、過去の火山活動に伴う噴出物の堆積も考慮する必要があります。

産総研では、「日本で発生した巨大噴火の影響範囲を明らかに」として、全容解明を目指しています。

自然環境を循環する水は、水というものが非常に物質を溶かし易い性質があるため、

地表や地下で堆積物に接し、周囲の成分を水中に取り込みながら流れていくことになります。

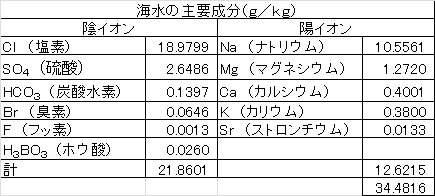

海水は、

ありとあらゆるものが溶け込んでいたり、

分散浮遊していたり、

大気と海水面の界面でのガス交換、

海水の表層面での光化学反応、

海底部の生物の死骸や自然ゴミ・人工ゴミなどの堆積物と海水との物質交換、

地殻を境として地球内部と海水との物質交換など、

さらには、

海水との接続域に生息する微生物から高等生物の活動や自然現象に至るまで、

さまざまな事象が、海水が循環する過程には少なからず関わっています。

海水は、考察すべき要素が多すぎるため、一定の液体として捉えられない背景はありますが、

海水1kg中に1mg以上含まれる主要元素(他に微量元素)は、下表のような構成になるようです。

主要元素の構成は、文献による相違はあまり無いようです。

海水に溶け込んでいる主要成分で、突出して多いのが塩分で、塩分濃度は3.5%程度です。

一般論として、この海が生命誕生の起源である、と考えられています。

したがって、海にすむ無脊椎動物の体内塩分濃度は、これに近い数字ですし、

硬骨魚の場合は淡水魚も海水魚も1%程度ですし、

陸上に上がってかなりの年数がたっている人の場合、点滴などで使用する生理食塩水の塩分濃度は0.9%です。

水中生物の場合、

体内と水中の塩分濃度が異なる場合は全て、

体内の塩分濃度と生息域での塩分濃度の違いが大きいため、浸透圧という危険があります。

以下は魚の場合ですが、

水というものは、塩類濃度が高い方へ移動しようとしますので、

淡水魚は体内に水が浸入しないように、

逆に、

海水魚は体内から出た水を補給、する必要があります。

対策として、

淡水魚は、体液濃度を上げるため、生息域の水中塩類を体内に積極的に取り入れています。

海水魚は、体内から出る水を補うため、海水を飲み、水を積極的に吸収して、塩類を体外へ排出します。

淡水・海水に関わらず、水中生物の場合、

水中の溶存状態の物質を、基本的にはどんな物質でも、無制限に体内に取り込むことになりますから、

魚など、水中生物にとって、生息域の水は、私たち人間の空気のようなもの、

加えて、無制限に体内に取り込むため、一定の栄養源にもなっている、と言えそうです。

海水中の微量元素については、さまざまな調査から、

海域によっては、元素(118種類)の内の90~100種類程度が、何らかの形態で、

化学的論理的に共存しえないものでも微量ながら溶存しているようで、まだまだ探究の余地があるようです。

廃水浄化処理では、浄化対象物以外の廃水含有物質が干渉して処理を妨げる事象があります。

海水の場合、あらゆる物質を含有する可能性があると考えれば、

あらゆる水の中でも、最も奥が深い水のひとつと言えます。

廃水を浄化処理する方法は、微生物に頼った「生物処理法」が基礎になりますので、

微生物から人に至るまで、全ての生物が生きていくために必要な「必須元素」も重要なキーワードです。

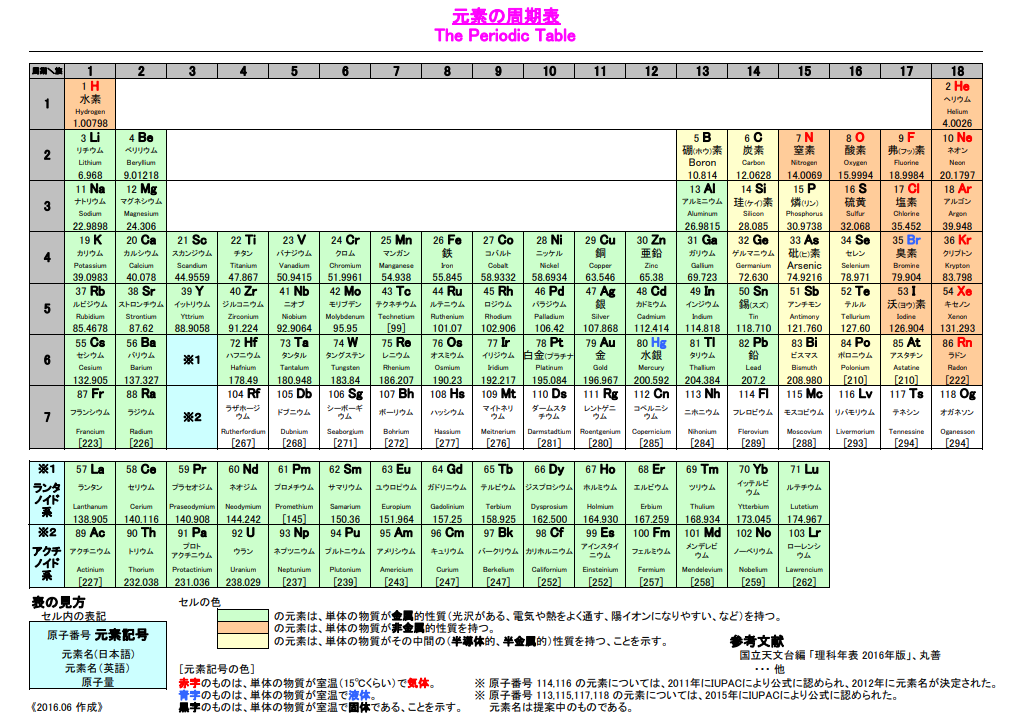

そこで、「原子」についても少し触れます。

かつて、原子は、物質の最小単位とされていましたが、

現在、物質の最小単位は、後述する17種類の「素粒子」となっています。

(素粒子には、数種の複合粒子があり、物質粒子・力を伝える粒子・ヒッグス場に伴う粒子に分類されています)

ただし、これも見直される可能性はあります。

「原子」と「元素」は同義語と言えそうですが、

特定の原子の種類や特徴などを表す際には、「元素」と言い換えます。

物質としての構造を表す場合は、「原子」と言います。

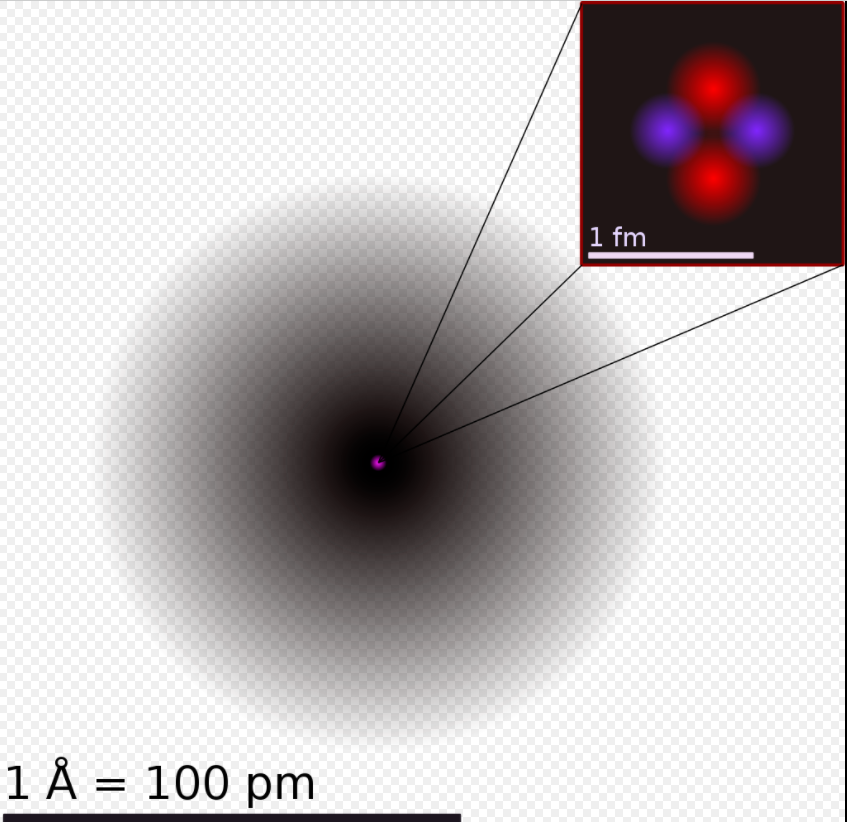

原子(下の絵は、最新とされるヘリウムの2次元画です)は、

プラスの電荷を帯びた「陽子」と電気的に中性な「中性子」で構成される「原子核」があり、

(原子核としては、プラスに電荷している状態)

原子核の外側にマイナスの電荷を帯びた「電子」が不特定に分布した状態、

で構成されています。

原子の構造は、下のモデルのように、

中身は真空状態で、形状は硬い球体ではなく、

中心付近に小さな原子核があり、外側に原子核の直径の10万倍程度の距離まで不特定に電子が分布しており、

(=大きなドーム型の野球場を2個引っ付けて球状の「原子」と見立てると、原子核としてビー玉があるような状態)

原子が単独で存在していた場合、原子の外部との境界が不明瞭なもやもやとした状態で、

(=電子は、雲のようにぼんやりと存在している状態として、電子雲というような表現がされます)

さらに、化合物として原子が結合し、分子で存在する場合は、他の原子との境界はもっと不明瞭な形態になります。

原子の内部構造は、空間が大部分を占めているような状態、と考えられています。

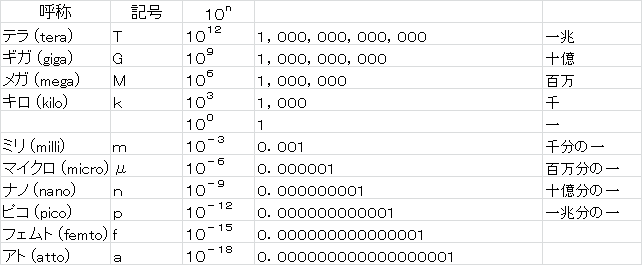

周期表は、(同位体が実在することを考慮せずに、)

※元素の同位体は、同一元素であっても原子核の中性子数が異なるため性質や質量が異なります。原子番号(=その元素の原子核の陽子の数)と

原子の質量(=「原子量」)を基準に並べた表です。原子量とは、

元素の質量のことで、

元素を構成する陽子と中性子の総数とほぼ同じで、

(=陽子と中性子の質量はほぼ同じ。電子の質量は、これらの約1840分の1のため無視できる割合です。

元素の中で一番軽いのが水素です。)

したがって、原子量(=物質量)とモルは同じではありません(=モルは質量を表しません)が、

化学式で概算質量を計算する場合、(原子量の)単位をモル(mol)として計算します。2019年5月以降、1 molの炭素12の質量は、12 gではなく、11.9999999958(36) g ですが、

概算質量計算の場合、原子量や分子量や式量に1g/molを掛けて、モル質量として算出します。原子が電子を引き寄せる強さは、元素間の相対的な尺度(電気陰性度)があり、

周期表の左下に位置する元素ほど小さく(陽性)、右上ほど大きく(陰性)なる傾向があります。

ただ、電子殻と電子の軌道などによる電荷、比重など元素別の特性、・・・など、

まだまだたくさんの未解明点があります。廃水浄化処理では、

フェントン法、凝集・凝結・凝固処理、pH調整など、

原子構造の基礎知識の考え方や分子量を使って試算する作業が必要になります。

以下、「素粒子」と関連する事項について記載します。

17の素粒子とは、現代の素粒子物理学の基本的枠組「標準理論」では、以下のように判明しています。

陽子や中性子を構成するのは、「クォーク」という6種類の素粒子、

電子やその仲間を構成するのは、「レプトン」という6種類の素粒子、

電荷をもつ素粒子間に作用する「電磁気力」を伝える「光子(フォトン)」という素粒子、

原子核をまとめる「強い力」を伝える「グルーオン」という素粒子、

クォークやレプトンに作用し原子核の崩壊現象を引き起こす「弱い力」を伝える「ウィークボソン(Wボゾン、Zボゾン)」という2種類の素粒子、

質量の起源と予言されている「ヒッグス粒子」という素粒子で、合計17となります。ただし、

宇宙に存在する物質(質量)やエネルギーの内、上記の「標準理論」で説明できるのは、5%程度です。

この他に未解明の対象は、暗黒物質(ダークマター)が約27%、ダークエネルギーが約68%とされています。

今後、標準理論を超える新たな理論の構築と、それを証明する観測や実験についての探究が待たれます。なお、新しい「超対称大統一理論」という研究では、

解明済の17の素粒子に対し、パートナーとなる粒子「超対称性粒子」の存在を予言しており、

もっとも軽い「超対称性粒子」が「暗黒物質(ダークマター)」の可能性があり、

ヒッグス粒子の質量の軽さを説明することもでき、

重力を除く3つの力を統一的に理解する「力の大統一」も可能にする、ということです。

宇宙の始まりから現在の宇宙の様子に至るまでのプロセスについてを探究する科学があり、

発表当初は否定的でしたが、現在ではほとんどの科学者から支持される「ビッグバン理論」というものがあります。

現在、宇宙研究はビッグバン理論を中心に発展しており、

宇宙は膨張しており、膨張はさらに加速傾向という確証が得られています。

ただし、この理論でも、「全ての始まり」については解明されていません。

「全ての始まり」について、広く支持される理論が無いため、この理論も訂正・修正の可能性もあります。

したがって、宇宙や原子や素粒子などについて、現時点で確実とされる仮説などは、

興味を持った方が、ご自身でネットで検索するなどして調べてみる、ということにならざるを得ません。

地球の循環環境は、

地球が太陽系の惑星として最適な位置に存在し、

太陽系の全質量の99.8%を占める恒星である太陽からのエネルギーを得ることで成立する、とされています。

循環環境の範囲を広げ、地球を中心にして、あらゆる物質の出入りを考察するのは推測の域にとどまるようです。

太陽が放射する圧力や磁場の影響で、宇宙塵が太陽系内部へ入ってくることは困難と推測されていたようですが、

実際には、太陽系外からμmサイズの粒子状の物質が、広範囲に降り注いでいるという報告もあります。

逆に、

地球からの大気散逸(惑星の大気が宇宙空間へと失われること)は、原子質量などが関係する事象と考えられます。

太陽系惑星の火星の大気は希薄ですが、元々は、地球のような濃厚な大気が存在した可能性が指摘されています。

宇宙の年齢は約138億年、太陽の年齢は約46億年(太陽は、人生に例えると、中年と考えられています)、

恒星である太陽は、内部で熱核融合反応で水素をヘリウムに変換しながらエネルギーを放出しています。

(恒星内部が異次元の高温高圧のため、水素原子核同士が融合してヘリウムに変わる際にエネルギーが出る現象です)

エネルギー源の水素は、外部から供給され続けませんので、存在する原子だけによる核融合は、恒星の大きさにより、鉄まで変換されると推定されるようです。恒星の核融合の対象は、変化し続け、核融合が限界を迎えると寿命となり、超新星爆発など、その姿形を変えていくようです。

ヘリウムより重い元素の合成は概ね恒星での核融合や核分裂により生じるとされ、

また、鉄より重い元素はほとんどが超新星爆発の圧力によってのみ生成される、とされているようです。

宇宙での元素の存在比は、隕石分析・星の光の解析・宇宙線調査などの天文学的観測で推定され、

原子番号が小さい(=陽子の数が少ない)水素(原子番号1)に次いでヘリウム(原子番号2)の存在比が多く

(ただし、リチウム、ベリリウム、ホウ素の比率は極端に低い)、

炭素(原子番号6)以下はほぼ原子番号の増加とともに比率が下がってゆく傾向があり、

原子番号偶数の元素が隣り合う奇数の元素よりも存在比が多い、とされています。

水というものが非常に物質を溶かしやすい理由など、具体的に物質について考える場合、

あるいは、物質について、解明されていない・説明できない事象なども多いですが、こういったことを探究する場合、

素粒子レベル(科学で確認済みの基礎知識)で考えた方が理解し易いようにも思えます。

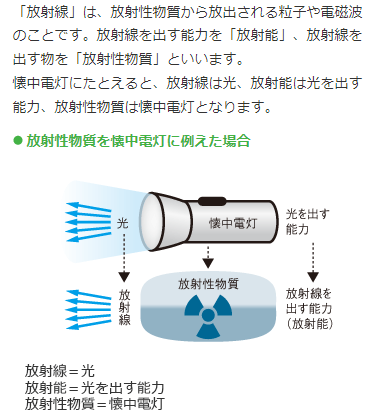

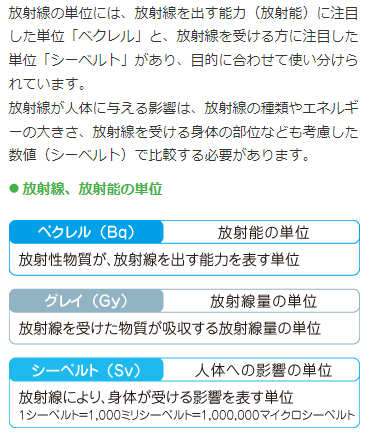

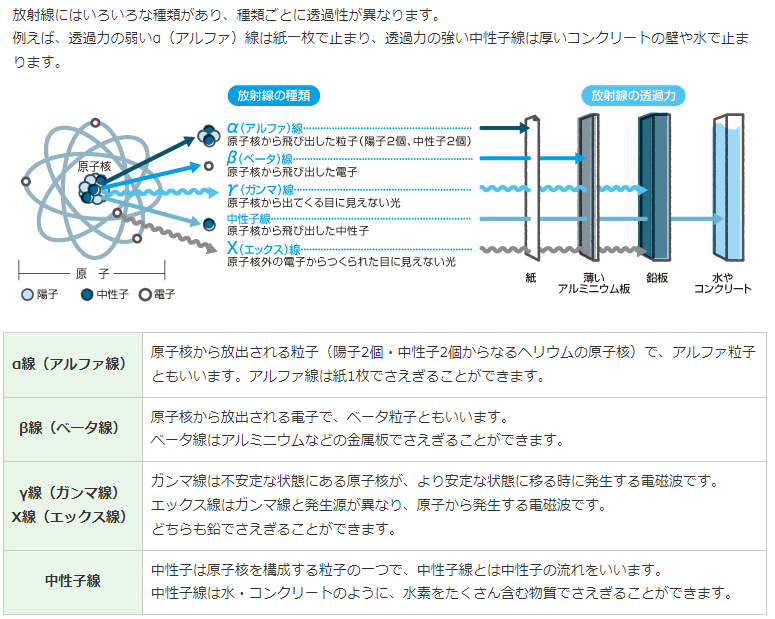

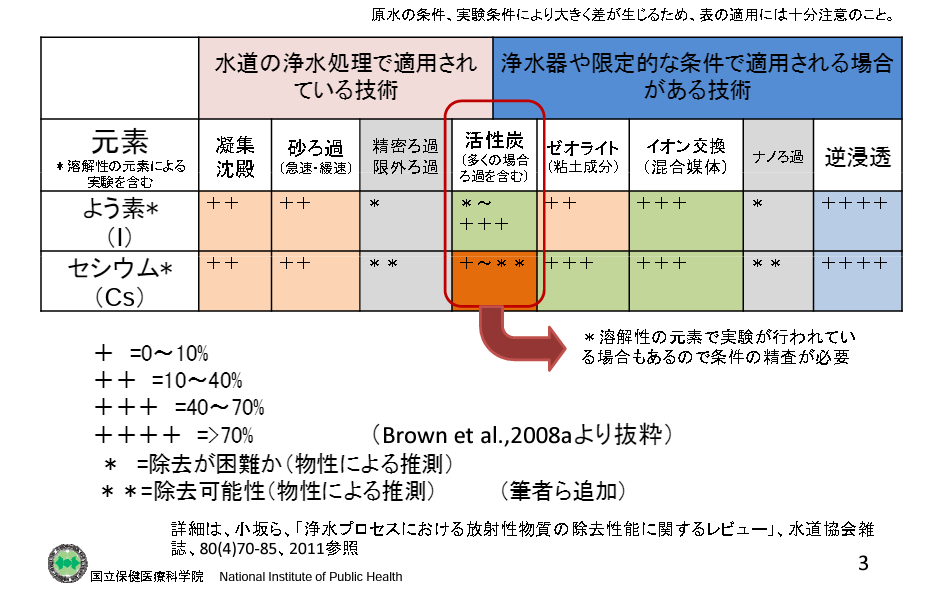

下表のような各種の放射線を放出する放射性物質が、福島県の原発事故で周辺地域にまき散らかされました。

大気中に放出された放射性物質は、やがて地上に降り積もります。

その後、水中に流れ込んだ放射性物質(≒懸濁物質)は、放射線を放出し続けるため、分離除去する必要があります。

福島県の原発事故で放出された放射性物質について、環境省によれば、「健康や環境影響上、主に問題となるものは、

ヨウ素131、セシウム134、セシウム137、ストロンチウム90の4種です。

その他にもさまざまな物質が放出されましたが、

いずれもこの4種に比べると半減期が短いか、放射能が小さいことがわかっています。」としています。

京都大学大学院 経済学研究科 再生可能エネルギー経済学講座では、

「放射能を扱った施設の処理・廃炉には、事故がなくても膨大な時間と費用がかかる」と締めくくっています。

放射線は、宇宙から絶え間なく降り注ぎ(宇宙線と呼称)、また、医療現場では各種の検査機器に使用されています。

食品として摂取することについては、農林水産省が詳しい情報を提供しています。

政府の統一的な見解として、内閣府からの案内があります。

水質分析として、SSを測定する場合、

2mm目のふるいを通過しないものは、粗大物として、水質分析の対象からは除外します。

これに関連して、是非ご覧いただきたい動画の誘導リンクを下の方に貼り付けました。

2mm目のふるいを通過しない物質の多くは、プラスチックなどの人工的な合成物質で、水質分析の対象外ですが、

自然界に排出されたプラスチックは、経年劣化や砕けて、マイクロプラスチックになる予備軍でもあります。

大きさとして、マイクロプラスチックのサイズになると、水質分析の対象になります。

「上水試験方法」でのSSは、「2mmのふるいを通過し、孔径1μmの濾過材上に残留する物質を浮遊物質とする。」と定義されています。SSの測定値は、「試料1リットル中の浮遊物質のmg量」として、mg/ℓとして表示します。

他に、JIS-K-0102 工場排水試験方法や下水試験法でも、それぞれにガラス繊維ろ紙法と遠心分離法の2つの検査方法が定められています。

①ろ過法

孔径1μmの目幅のろ紙上に試料水を注いでろ過し、105~110度で約2時間乾燥させ放冷し、残存する物質(=MLVSS)をmg/ℓで表す。②遠心分離法

ろ過が困難な試料水に使用。遠心分離器(約2000rpm)で沈殿させ、上澄み液を捨て、沈殿物をろ過法と同じ方法で測定。

一般的に、孔径0.45~1μmのフィルターを通過する成分を溶解性(または溶存態)、通過しない成分を粒子性(または懸濁態)としています。BODやCODなど、ほとんどの水質成分も、溶解性と粒子性に分けることができます。この場合、項目名の前に、溶解性のものには頭文字D(dissolved)あるいはS(soluble)、粒子性のものにはP(particulate)をつけて区別することがあります。

SSは、放流水の水質の規制値に設定されていますので、浄化処理水の水質測定時に課題になるテーマです。

SSは、SSとしての測定値だけでなく、COD値など、他の検査項目の測定数値にも反映し、その数値を押し上げます。

したがって、廃水浄化処理の現場では、SSが流出しないように、施設の維持管理に努力されていますが、

どんな廃水でも、浄化が十分に進行した放流水であれば、SSが、ほとんど全く流出しない状態になります。

では、浄化処理が十分に進行した水に含まれるSSとは、どんな成分で構成されているのか?気になるところです。

一般的に、放流水がBOD濃度20mg/ℓ以下の時、SSに含まれる微生物の割合は7~8割程度といわれています。

微生物以外の物質は、飲食物やトイレットペーパを由来とする繊維質、一部の化粧品や医薬品、洗浄剤など、

浄化槽に廃水が滞留している期間だけでは微生物が消化しきれない物質となります。

これらの元になる原料は、最近では、自然に優しい物質を使用する傾向が強くなっているのではないでしょうか。

なお、し尿・生活雑排水は、浄化が比較的簡単ですので、処理水の水質を規制値よりも良くすることは可能です。

参考までに、浄化処理が十分に進行した放流水の水質の例をご覧ください。

SSを自然界に放出しないようにする目的は、

①魚類をはじめとする水中生物の呼吸の障害、太陽光透過の障害(≒検査項目「濁度」)などが考えられています。

ただし、そもそも、

②SSが多量流出する浄化施設では、浄化が十分進んでいない水質が推定され、排出させない必要性も考えられます。

関連して、排水規制のSSの規制値(=生活環境の保全に係る項目(全国一律基準))は、考えさせられるところです。

また、②の逆説になりますが、廃水原水が「し尿・生活雑排水」の場合、これを十分に浄化処理した場合、

SSに含まれる微生物以外の物質については、本来、自然界で循環利用する必要性があります。

例えば、

降水によって、多量の土砂などのSS成分が、河川などの自然界に放出されるケースなどと、

「し尿・生活雑排水」が十分浄化された処理水と余剰汚泥の循環利用など、比較して探究する必要があります。

実際の排水浄化施設では、事業場管理者が求める水質、かつ法律などで規制される水質を順守することになります。

廃水を浄化処理して排出することは、今や当たり前のこととなりましたが、

人間がどんな水質で排出(放流)するかは、

水生生物あるいは水中から植物を食物として摂取する生物にとって、重要な問題です。

水生生物にとって、彼らの生活圏の水質は、体表または体内に常に接していますので、生存に関わる大きな問題です。

池・河川・湖・海域で、

水中に溶存または分散しているいろいろな物質(≒汚濁物質)が、

食物連鎖の最下位のプランクトン(微生物)にとっての食事(栄養源)になりますので、

微生物などの生物がそれらを体内に取り込んだとき、

容易に分解できるような物質(≒BOD成分)が、全く無くなれば、循環型社会の基礎が崩れます。

具体的には、

ウミガメや鳥などの野生生物がビニール袋などをエサと勘違いして摂取し、死亡する事例が多いことからすると、

もっと知能が低いと考えられる

水中で生活するほとんどの生物にとっては、

生活域内で水中に溶解・分散浮遊している物質は全てエサと変らない、

さらに、水中に溶解・分散浮遊している物質が、特定の有害な物質であった場合には、

微生物などの小型生物から大型生物に食物連鎖が繋がれば、かなり濃縮されて人が食べる、と考える必要があります。

また、有害であるか否かに関わらず、

生物が容易に分解できない物質(≒COD成分)が、たくさん残っていては、環境への悪影響が懸念されます。

上述のビニール袋の例は極端な例ですが、

さまざまな人工的物質を起源として発生している諸問題が、

CODに置き換えても考察できることから、「COD除去とは?」というページを作りました。

なお、フミン質などの天然高分子化合物については、視点を変えて評価する必要性を記載しています。

廃水浄化は、微生物の役割が最も重要ですが、詳細については、「生物処理法(活性汚泥法)とは?」に記載します。

湧水は、地下水の一種です。地下水は、空気に触れないので、酸素が少なく二酸化炭素が多く溶け込んでいる傾向があります。

(二酸化炭素の含有量が多いと炭酸飲料ですが、そこまで濃度が高くなることはありません。)また、河川などの地表水と比べて、鉱物など、地中物質と接している時間が長いため、地下水にはミネラルが多く溶解していますが、地中にはそもそも有機物が少ないため、有機物などを起源とする汚濁物質は少なく、その水質が一定している傾向があります。

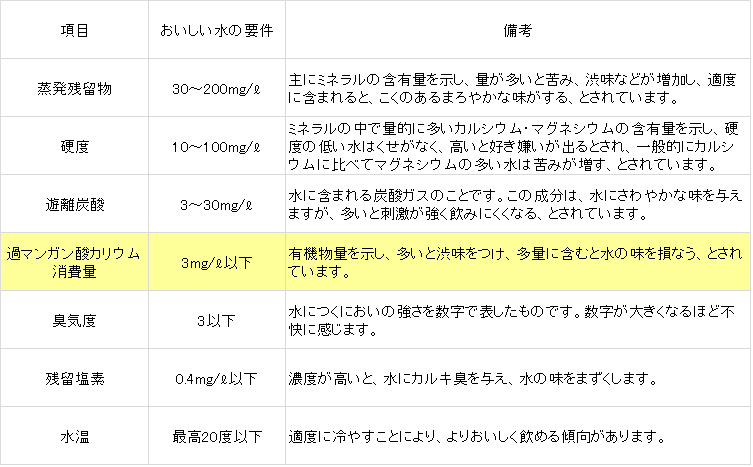

国(当時の厚生省、現在の環境省)は、1984年(昭和59年)医師・大学教授・水道関係者・著名人などで構成する「おいしい水研究会」を設立し、水道水の現状を調査し、「おいしい水の水質要件等の目安」を発表するとともに、1985年(昭和60年)「名水百選」、2008年(平成20年)「平成の名水百選」、2015年(平成27年)「名水百選」選抜総選挙を選出するなどしています。

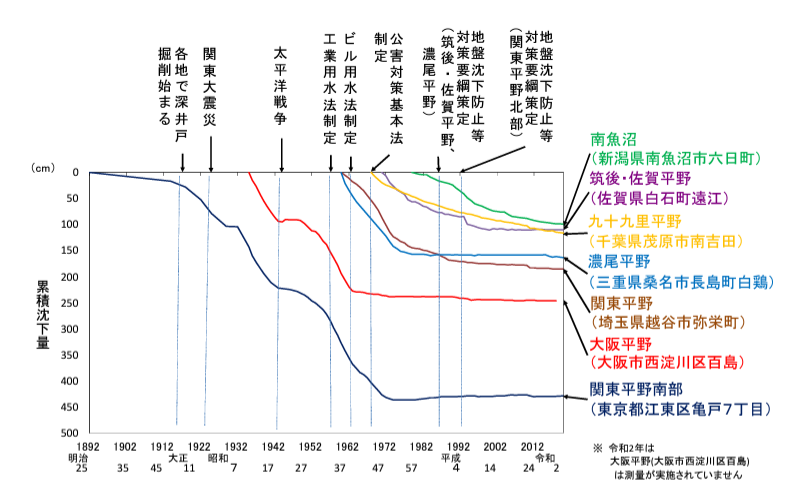

また、国は、1978年(昭和53年)より地盤沈下に関する情報の周知を目的とした「全国の地盤沈下地域の概況」を作成し、ウェブサイトで公開しています。「工業用水法」、「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」などの法律や、多くの地方公共団体の条例等で地下水の採取規制を実施したことで、日本では地盤沈下は沈静化の傾向にあります。

湧水を通じて、国民が水質保全の認識を深めること、湧水の保全活動は、その源である地下水を保全することにつながること、湧水自体が、その地域の生活・文化・生態系と深いかかわりを持っていること、などから、2010(平成22)年「湧水保全・復活ガイドライン 環境省」(130ページ)を発表しています。

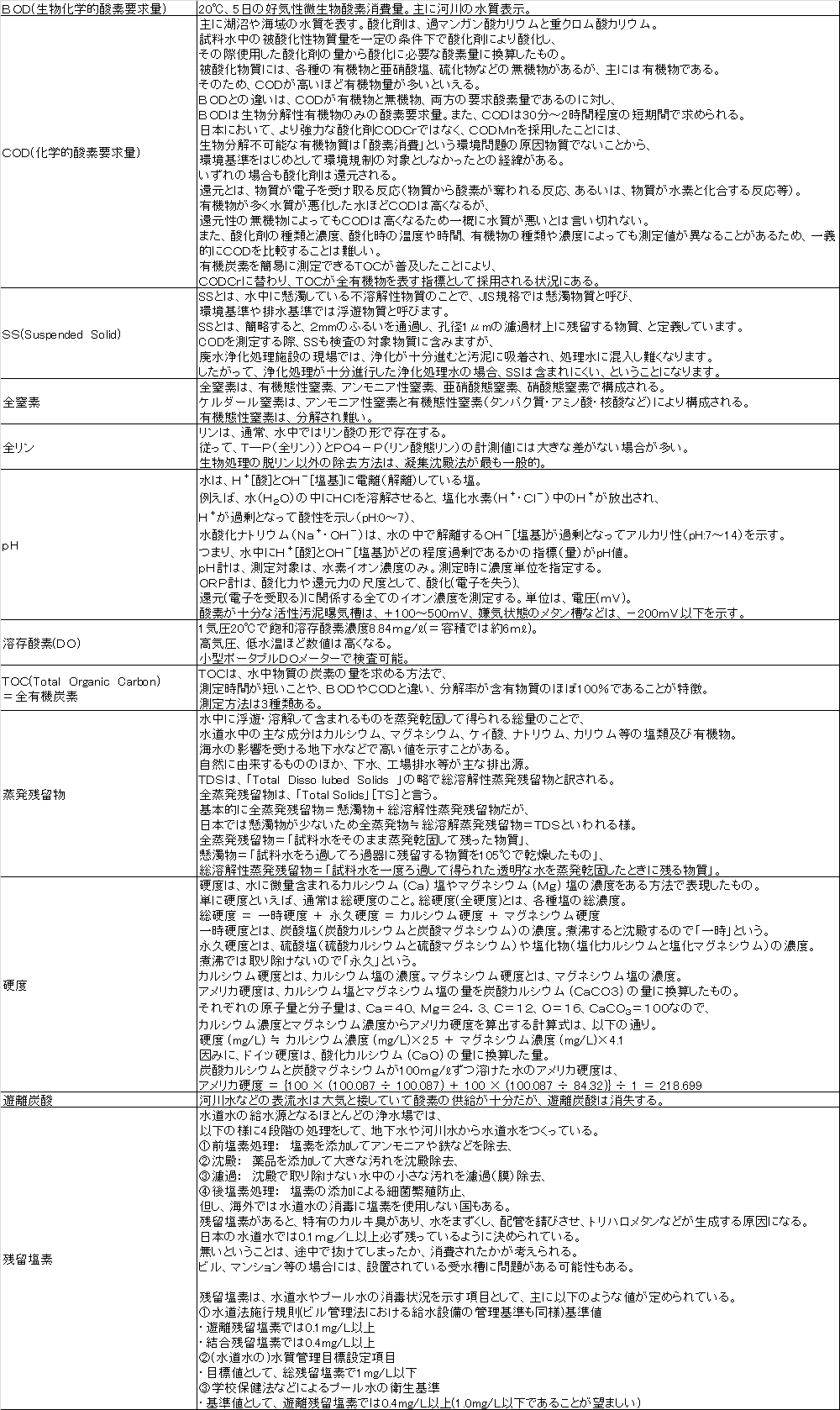

水質を表すためにいろいろな指標が使われます。

「おいしい水」で少し記載しましたが、他の主な項目について、ここに一覧にします。

なお、排水処理で使用する各種の指標は、JIS規格による測定方法と測定の細かい手順が定められており、

詳細な測定方法は、日本産業標準調査会(JISC)のウェブサイトで項目別に閲覧することができます。

水に関わる指標は、水道水を所管する厚生労働省が最も多くの項目に関わっています。

水道水については、「水質基準の見直しにおける検討概要」というページから、かなり詳細に調べることが出来ます。

地球上には、いろいろな水があります。

日本の場合、それぞれの水に、水質の基準値・規制値・参考値などが設定・規格されています。

具体的には、

①水道水の原水(水道水の給水源となる河川などの浄化処理する前の水)、

②水道水などの人が使用する水(使用する前の水)、

③廃水(使用した直後の浄化処理施設に入る前の水=下水道法という法律の定義では「汚水」)、

④排出する水(使用後に浄化処理した後の放流水)、

⑤再利用水(排水を浄化して再利用する場合の水)、

⑥各種用途に使用される水(工業用水その他)、

⑦自然界の水(河川の水、湖沼の水、海域の水、それぞれの水域にふさわしい水質)、

などです。

これら以外に、土壌関連の基準として「土壌汚染にかかる環境基準」、「地下浸透水の規制基準」などもあります。

水関連の国の管轄の概略は、

環境省が水質・生態系・廃棄物・浄化槽、

国土交通省が水資源・河川・下水道、

厚生労働省が水道、

農林水産省が農業用水・水産、

経済産業省が工業用水・水力発電、と別れています。

水質を表すさまざまな項目とその数値について、

基準値を満たしていれば、基本的に問題視することはありませんが、

水質の基準値を超過した場合、次のような基準値の性格によって、対応の仕方が異なります。

①規制値の場合、

②基準値の場合、

③測定項目が変更・追加された場合(従来の項目との比較)、

④(法による規制値がある場合で)罰則規定が有る場合、

⑤参考値、

などです。

廃水を浄化処理した後、更に消毒する必要があるのか、という問題(課題)です。

ここで問題にしているのは、飲料用水(水道水)の水源ではありません。

「水道水の消毒の必要性」については、後段の別項目に記載します。

課題とは、

廃水を浄化して放流する水は、あとは放流するだけですので、公共用水域と同じようなものです。

なのに、わざわざ消毒する必要があるのか、ということです。

公共用水域をわざわざ消毒するようなことはしません。消毒物質が、生態系へ及ぼす悪影響を考えるからです。

さらに、

地域によっては、廃水浄化後の処理水の規制値が緩やかなため浄化処理が十分でない放流水があります。

※事業場排水など、排水規制がかなり緩やかな現状は、後段の「(5)排水規制」に記載します。

つまり、

汚濁物質が十分に除去できていない排水に塩素を加えると、消毒副生成物を多量に生成します。

そんな水を消毒する必要性があるのか、ということです。

消毒副生成物の代表例はトリハロメタンで、後述する水道水基準では「総トリハロメタン」という項目があります。

なお、

水質規制が緩やかでも良いとした理由は、

一番の前提は、自然環境による希釈作用と浄化作用を前提にしています。

他に、事業廃水の排水基準の場合は、中小事業者や一定の業種の保護なども政策的に実施しています。

したがって、消毒すると、多量の消毒副生成物を放出するだけでなく、

浄化作用を担う微生物を死滅させることになりますので、自然環境にかえって悪影響を与えることにもなります。

金魚などを水槽で飼育するため水道水を使う場合、残留塩素が含まれるため、一定程度除去する必要があります。

日光に含まれる紫外線で分解させるため、水道水を1日程度日光浴させることが多いのではないでしょうか。

残留塩素は、水中生物にとってはかなり有害な物質ですので、水槽内の水を全量入れ替えるときは注意が必要です。

なお、水中生物に関して、これまでに、次の通り記載してきました。

「淡水・海水に関わらず、水中生物の場合、

水中の溶存状態の物質を、基本的にはどんな物質でも、無制限に体内に取り込むことになりますから、

魚など、水中生物にとって、生息域の水は、私たち人間の空気のようなもの、

加えて、無制限に体内に取り込むため、一定の栄養源にもなっている、と言えそうです。」

「ウミガメや鳥などの野生生物がビニール袋などをエサと勘違いして摂取し、死亡する事例が多いことからすると、

もっと知能が低いと考えられる

水中で生活するほとんどの生物にとっては、

生活域内で水中に溶解・分散浮遊している物質は全てエサと変らない、

微生物などの小型生物から大型生物に食物連鎖が繋がれば、最後に濃縮されて人が食べると考える必要があります。」

トリハロメタンとは、

水道の水源となる河川やダムの水に含まれる有機物と、浄水場で消毒を目的に加える塩素が反応してできる物質です。フミン質が含まれ、塩素消毒する工程がある水はトリハロメタンが発生している可能性があります。

消毒のために加えられる塩素によって、副産物として生成されてしまうことから、「消毒副生成物」と呼びます。

水質基準では、その基準値は総トリハロメタンとして0.1mg/L(1リットルあたり1万分の1グラム)とされます。

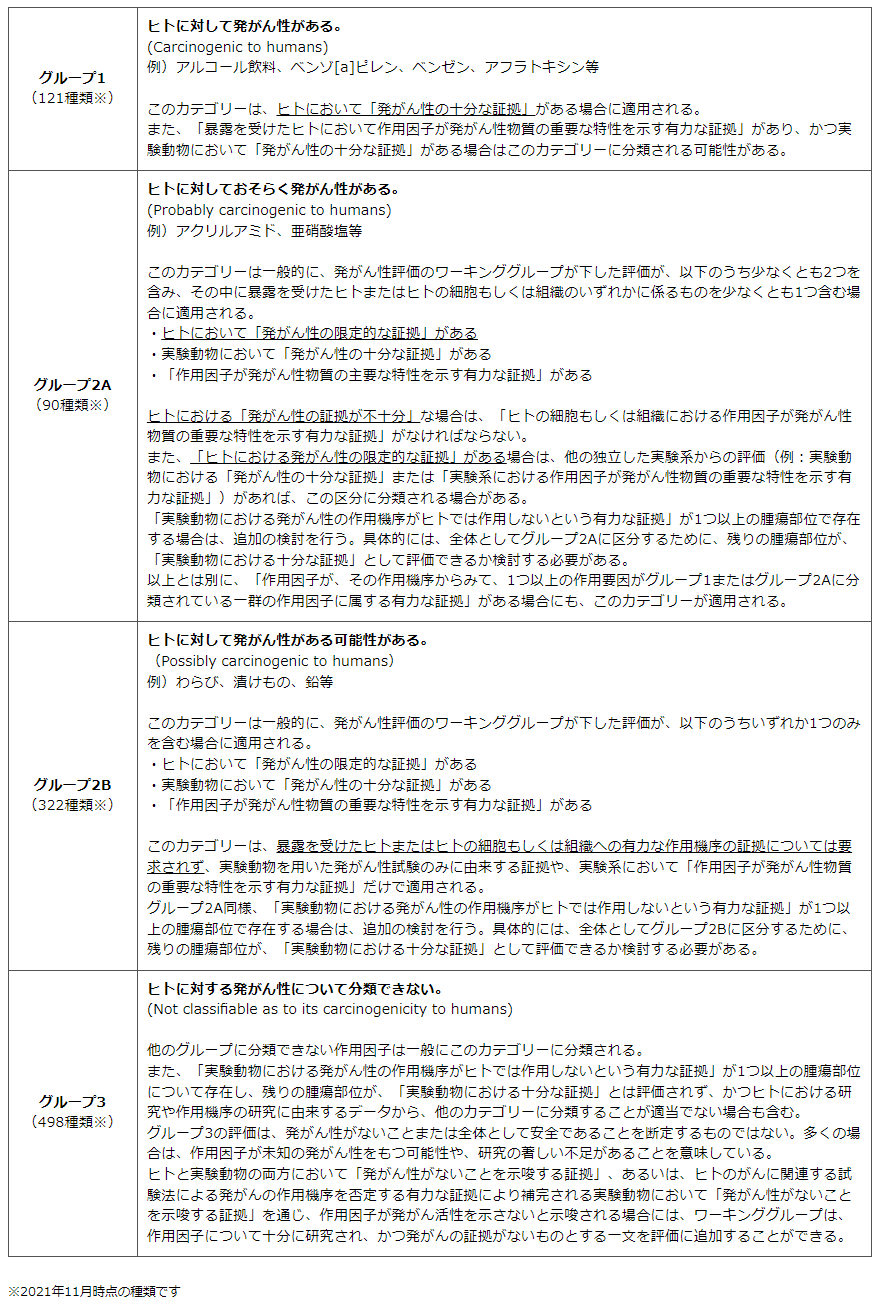

トリハロメタンのうちクロロホルムおよびブロモジクロロメタンは、Group 2Bとして勧告されていますが、

同じGroup 2Bにはコーヒーや漬物も分類されています。

またクロロジフルオロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムについてはGroup 3に分類されています。

ブロモホルムは、海水に含有する臭素を含むため、海水の影響を受けやすい地下水で生成されることがあります。

国際がん研究機関(IARC)は、世界保健機関(WHO)の外部組織。発がんメカニズムの解明や原因の特定による発がん頻度の抑制、という目的を果たすべく、化学物質、放射線やウイルスなどの人に対する発がんの強さを評価、公表。IARCの発がん性分類は、当該物質などの発がん性に関する科学的証拠の確からしさを分類したものであり、発がん性の強さを評価したものではありません。

一般的に使用される水について、継続的に使用するためには、目安となる水質の基準が必要になります。

水質基準の前に、概略として、現状どのような水が使用され、その割合についても把握しておく必要があります。

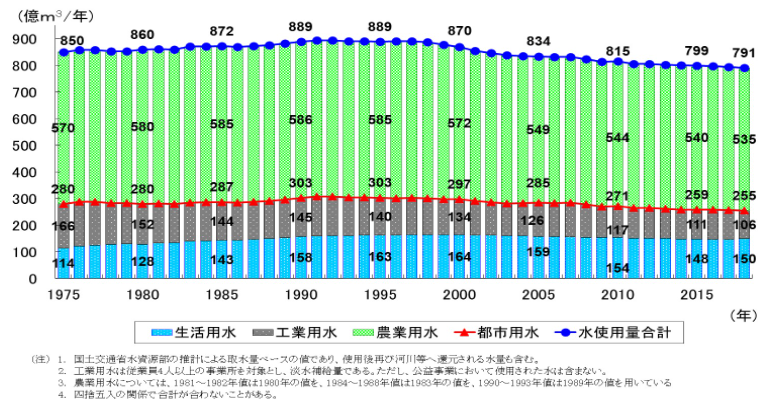

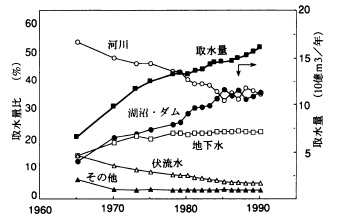

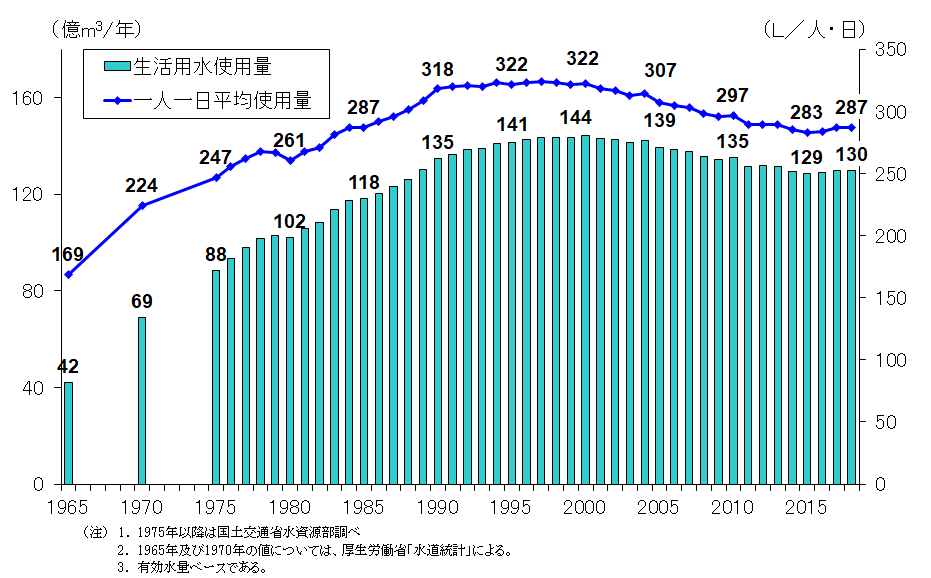

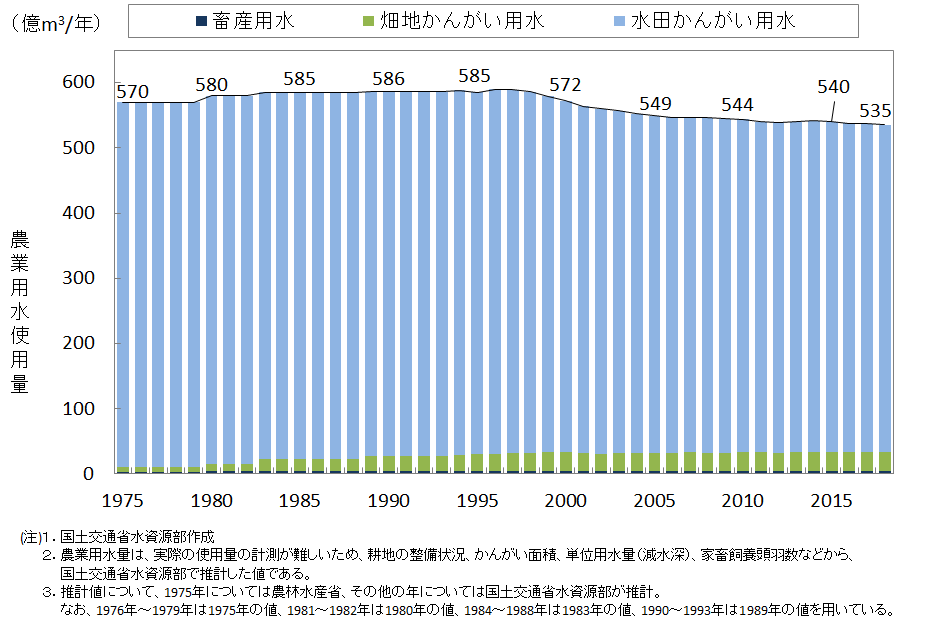

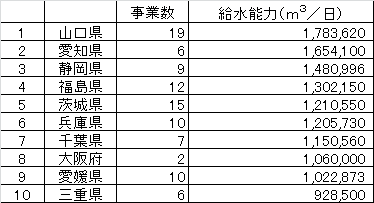

人が使用する水の量は、1990年代をピークに減少傾向にあります。

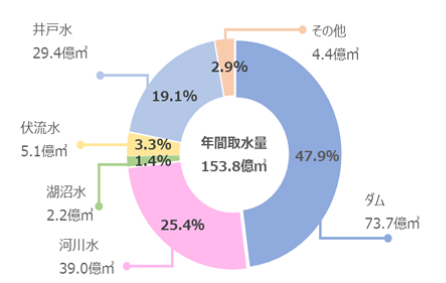

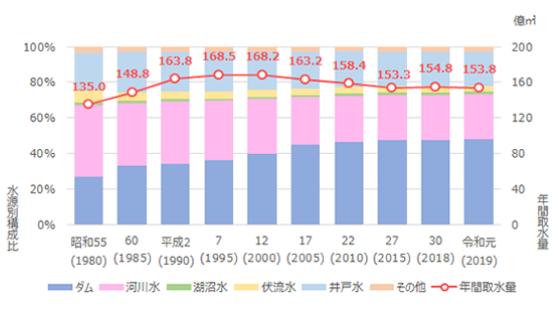

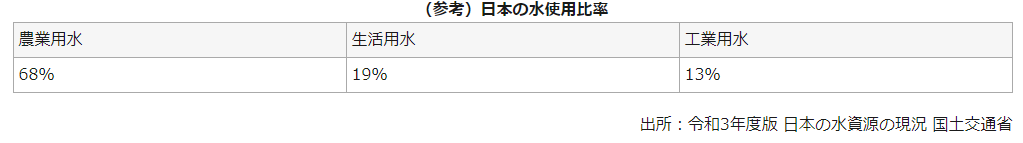

2018年の取水量ベース(河川水、地下水等の水源から取水された段階の水量)の全国の水使用量を見てみると、生活用水として約150億m3 、工業用水として約106億m3、農業用水として 約535億m3 が使用されており、合計量は約791億m3です。なお、生活用水と工業用水の合計を「都市用水」と呼んでいます。(国土交通省)

使用する水の代表例は、水道水の「水質基準」です。

国(所管するのは厚生労働省)は、1984(昭和59)年時点で、

「水道水は、常に厚生省で定めた水質基準に適合するよう、厳重な水質管理のもとに各家庭に供給されており、

そのまま安心して飲むことができます。」としています。

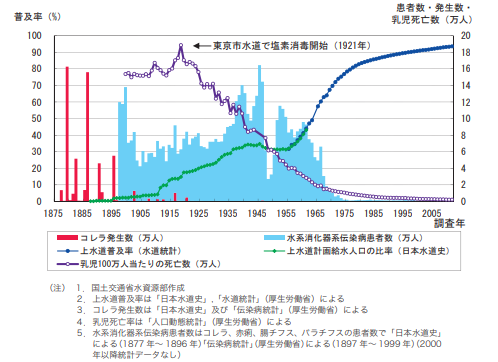

かつてはコレラなどの感染症防止に気を遣うような時代がありましたが、今は昔の話です。

国土交通省「日本の水」より、資料として「日本の水道整備率と水系伝染病患者、乳児死亡数」を添付します。

※水道法に基づく水道水は、憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」(=略して「生存権」)の基礎になりますので、国土交通省ではなく、厚生労働省が管轄しています。厚生労働省の目的や任務は、厚生労働省設置法という法律で細かく規定されています。

生命維持の基礎となる飲用水は、さまざまな「評価の仕方」があります。

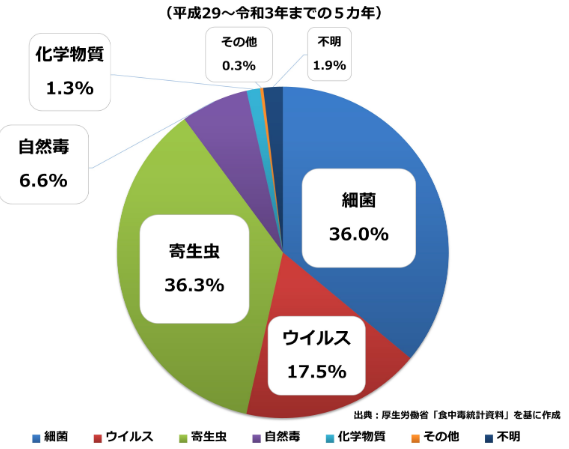

ガンなど疾病や食中毒・被曝(放射線にさらされること)などの健康被害の原因という視点で見た評価は、

①体外からの影響、②体内での代謝を含めた影響、③生活環境、などが考えられ、

①については、

口に入れた物、水道水などの飲用水(消毒している場合は後述する消毒副生成物の影響などを含み、消毒していない場合はウィルスや細菌などの影響を含む)、

空気(空気と一緒に吸い込むウィルスや菌類などの自然物質・化学物質などのさまざまな物質を含む)、

医薬(部外)品・注射やサプリメントなどを含む食品(体内に入れた物質すべて)の影響、

外部との接触、

細胞の寿命、

などが複合して発生すると考えられます。

健康とは、WHO(世界保健機関)によると、Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.とされており、公益社団法人日本WHO協会の訳では「健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます。」とされています。

地方公共団体の業務、特に水道事業について

地方公共団体の事務手続き(全ての業務)は、地方自治法という基幹法の下、すべて法律に基づいて実施されます。地方公共団体の会計としては、一般会計、特別会計(企業会計)の3つ(法律上は2つ)があります。水道事業は、水道法に基づき、地方公営企業法などによる企業会計で推進される事業です。

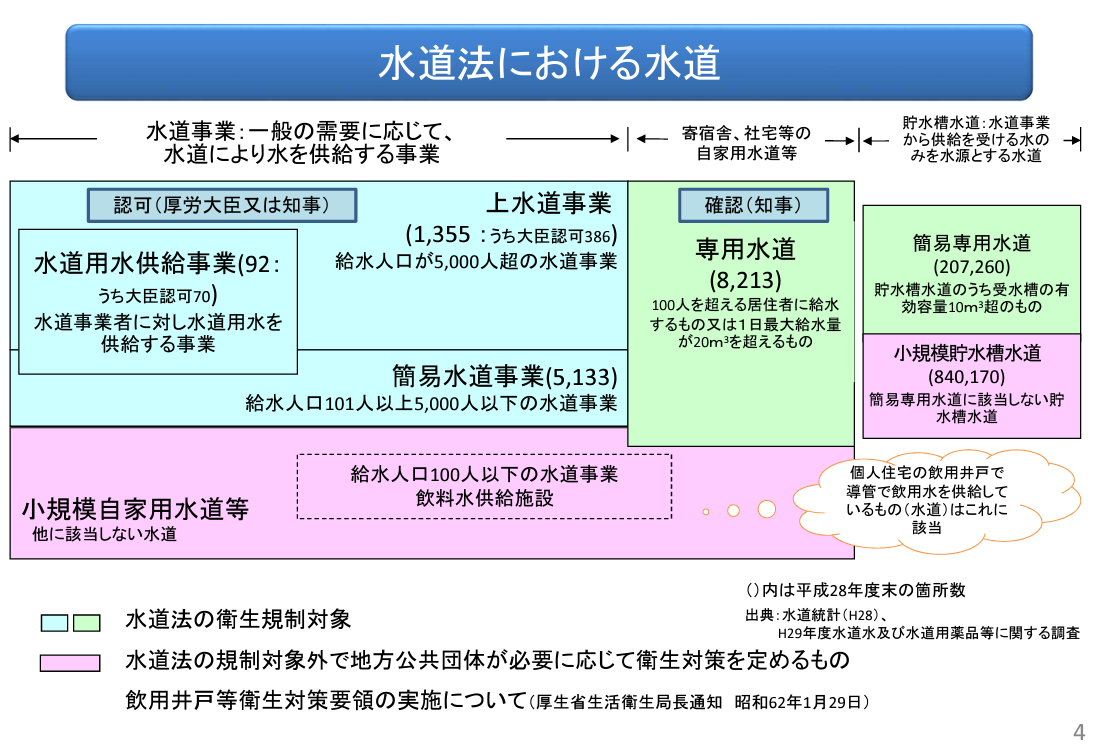

水道法では、2001年(H13)の改正で外部委託が制度化されています。

水道法改正の概要は、「厚生労働省改正水道法の概要」によると、次の通りです。①水道事業の担い手である水道事業者は、大半が中小規模の事業者(市町村)であり、水質等の管理体制が極めて脆弱であることから技術力の高い第三者(他の水道事業者等)に業務を委託して適正に管理を行うための規定の整備を行う。水道事業を他の水道事業と統合する場合の認可を届出制に改める規制緩和を行う。②水道に起因する感染症の集団発生等を踏まえ、水道の安全性の向上を図るため学校やレジャー施設など、利用者は多いが居住者がいないために水道法の規制を受けていない水道を専用水道として規制の対象とする。検査の受検率の低いビル等の貯水槽水道について、管理の徹底を図るためその管理責任を供給規程に位置付ける。

※①について

水道水の使用水量(=使用料収入)はすでに減少傾向に入っているため、単一地域の事業体による運営ではなく、複数地域の事業体で運営する運営規模拡大の必要性が認識されています。規模拡大により、経営効率化・人員確保・技術継承・運営基盤強化(小規模でも公共性ある事業の性格を重視した運営による各種格差の平準化など)などさまざまなメリットが期待できます。したがって、厚生労働省は、2001(H13)年、独立した水道でも事業統合できるように水道法を改正しました。運営規模拡大の形態について、さまざまな方式がありますが、将来的には第三者への委託を中心に検討されている状況です。第三者委託は、水道法24条の4(2001年平成13年改正)に基づいて実施されるもので、料金徴収や窓口対応を除く業務全般を包括して委託できるようになりました。実例として、神奈川県箱根地区水道事業包括委託(業務委託契約第2期目:2024年令和6年年3月31日まで)、石川県かほく市の場合は上水道・下水道・農業集落排水施設(浄化槽)の3つの事業を合わせての包括委託です。※水道事業の「外部委託(第三者あるいは民間委託)」について

まず、運営規模拡大の必要性と「外部委託」に移行することに関連性はありません。言い換えると、規模拡大により、(水道事業などの)経営効率化・人員確保・技術継承・運営基盤強化(小規模でも公共性ある事業の性格を重視した運営による各種格差の平準化など)などさまざまなメリットが期待できるという考え方を評価の基準として判断しても、公営を廃止して民間に委託する必要性はありません。特に水道事業の場合、他の地方公共団体の行う企業(=「公営企業」地方財政法第5条)、あるいは地方公営企業法第2条で規定される6事業及び病院事業と比較して、公共性が極めて高く、水質や安定供給などの安全性も求められますが、安全性を確保するための専門性は、病院事業ほどは要求されませんので、地方公共団体が経営すべき事業の代表例と言えます。

このような事業の性格から、公営のまま、地方公共団体が横断して人事交流する考え方が必要です。

公営企業として、地方公共団体が横断して人事交流することで、単一地域の事業体による運営ではなく、複数地域の事業体で運営する運営規模拡大と同じことになりますので、経営効率化・人員確保・技術継承・運営基盤強化などを図ることが可能です。

事業の性格について詳しく確認しますと、最初の水道に関する法律「水道条例」が、過去の歴史を踏まえて水道事業は地方行政が実施するという公営原則を採用していたこと、水道法の第2条で、「国及び地方公共団体は、水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないもの(省略)・・・、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければならない。」と、国と地方公共団体の責務を明文化していること、水道法第2条の規定を裏付ける憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」(=「生存権」)からしても、本来は、私企業ではなく国(地方においては地方公共団体)が責任をもって国民の生存権を保障する必要がある、ということです。水質検査の実施についても、①水道事業者が自ら検査機関を設けて行う、②地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定した者に委託して行う、③厚生労働大臣の登録を受けた者が行う、のいずれでも、国が責任をもって国民の生存権を保障する必要があります。

なお、計画給水人口100人以下も水道ですが、水道法の適用対象外で、水道事業に定義していません。したがって、条例で規則を定めることが多い現状です。100人~5,000人までは水道事業の「簡易水道」と呼称し、5,001人以上は水道事業の「上水道」と呼称して区分しています。水道の水質基準に変わりはありません。上水道は、公営企業法の適用対象です。さらに、計画給水人口が5万人を超える場合は厚生労働省が所管し、5万人以下の水道事業は都道府県の所管として保健所が行政指導を所管し、区分しています。保健所は地域保健法に基づき都道府県などが設置します。このように、水道は規模により区分されています。

水道事業は、上記のように、公益性が強く、一般の公共施設管理とは異なる性格があるため、水道法24条の4(2001年平成13年改正)の規定は、国や地方公共団体の責任を問う具体的な事件が発生した場合、違憲の判決が出る可能性を残しています。

※②について

クリプトスポリジウム症という寄生虫による感染症で、1994年に神奈川県平塚市の雑居ビルで460人 あまりの患者が発生し、1996年には埼玉県入間郡越生町で町営水道水を汚染源とする集団感染が発生し、8,800人におよぶ町民が被害を被った経緯があります。

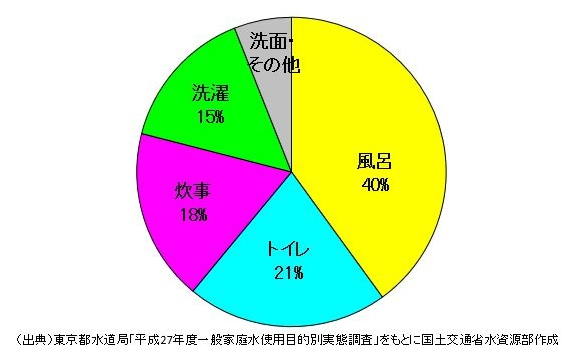

調理、洗濯、風呂、掃除、水洗トイレ等の家庭で使用される水を「家庭用水」、オフィス、飲食店、ホテル等で使用される水を「都市活動用水」と呼び、これらを併せて「生活用水」と呼んでいます。

生活用水の使用量の推移を見ると、1人が1日に使用している水量は、水洗便所の普及などの生活様式の変化に伴い、1965年から2000年にかけて約2倍に増加しました。この期間における生活用水の使用量の合計は、1人あたりの使用量が増加するとの併せて給水人口も増加したこと、さらに経済活動が拡大したことにより、約3倍に増加しています。生活用水の使用量は1998年頃がピークであり、緩やかな減少傾向にあります。(国土交通省)

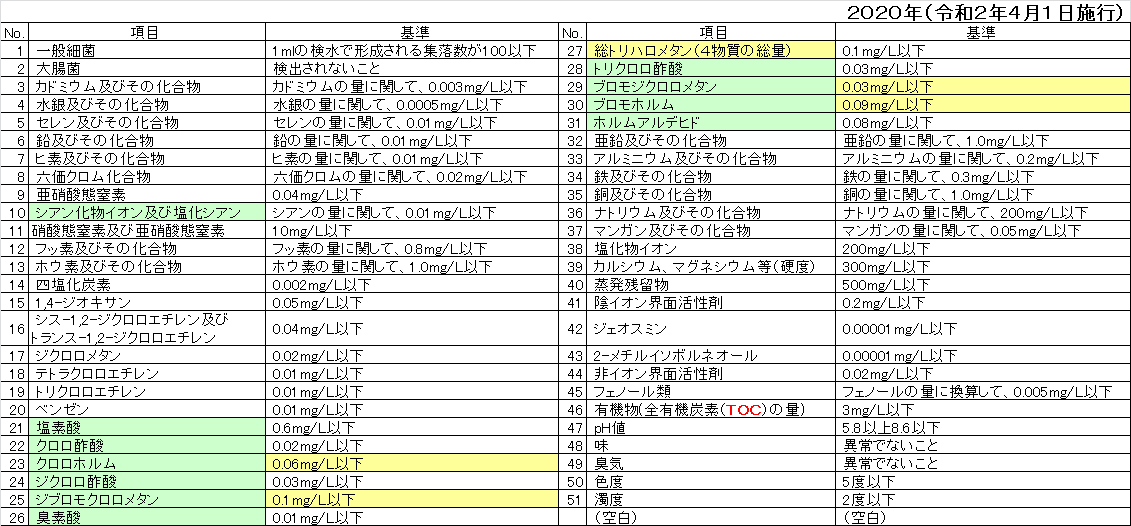

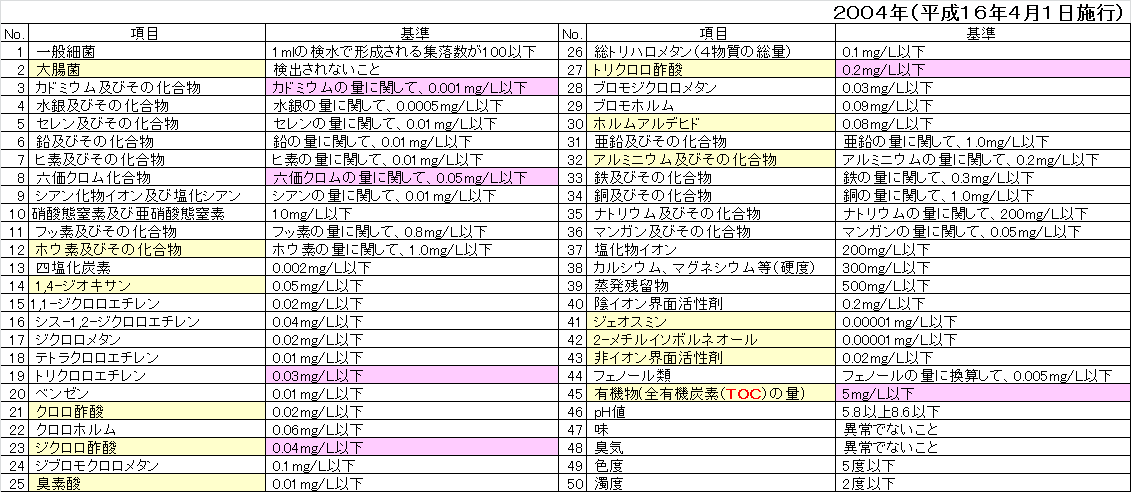

水道法第4条に規定される「水質基準」は、細部を第4条第2項の規定により「厚生労働省令で定める」として、

具体的には、水質基準に関する省令(H15年5月30日厚生労働省令第101号、H16年4月1日施行)により定められ、

その後、現在までに十数回の改正(水道水質基準の逐次改正)が実施されています。

水道水は、水質基準に適合しなければならず、

この他、「水道施設に関して必要な技術的基準は、厚生労働省令で定める。」第5条第4項、

「水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。」第20条、

など、水道法と省令などにより水道水の給水体制が維持されています。

水道水の水質基準(51項目)については、見直しが継続して実施されており、

更に、将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期するため、

水道水質管理上留意すべき項目として「水質管理目標設定項目(27項目)」、この内「農薬類(114項目)」、

毒性評価が定まらない物質や、水道水中での検出実態が明らかでない項目として「要検討項目(46項目)」、

が選定されており、観測を継続しています。

残留塩素濃度は、

蛇口において、

水道法で定められている0.1mg/L以上、

水質管理目標設定項目の目標値である1mg/L以下を確保できるように管理されています。

※総トリハロメタンはクロロホルム・ジブロモクロロメタン・ブロモジクロロメタン・ブロモホルムの4物質の総量。

※消毒副生成物は「総トリハロメタン」を含めると12項目(項目を着色)。

※1993年(H4年12月改正、H5年12月1日施行)の水質基準

なお、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(建築物衛生法)では、

興行場、百貨店、店舗、事務所、学校などで一定規模以上の場合、

建築物衛生法施行規則(飲料水に関する衛生上必要な措置等)第4条にて、

水源が水道水でも、定期検査を規定しています。

水道を規制する最初の法律は、1890(明治23)年、16 か条の「水道條例」が法律第9号として公布施行されました。

当時、不衛生な設備による飲用水を原因とするコレラなどの伝染病が流行することがあったため、安全な飲用水供給設備が必要であったこと、私営の水道事業計画も浮上したため規制する目的もあり、法律が制定されました。

ただ、当時は、塩素消毒は一部で実施されていましたが、地域によっては水道水を光学顕微鏡で観察すると、

水中に(微)生物が観察されるような水質でした。

1940(昭和15)年に「上水試験法」に「生物試験法」が正規採用される詳しい状況が、下記資料から理解できます。

※「水道生物学の黎明期」小出悟朗(日本水道協会)日本水処理生物学会誌

その後、1957(昭和32)年には水道法が制定され、簡易水道が定義付けられるなど、水道事業が推進されました。

1975年前後から、水系消化器系伝染病は、ほとんど発生し無くなりました(前掲の国土交通省作成資料参照)。

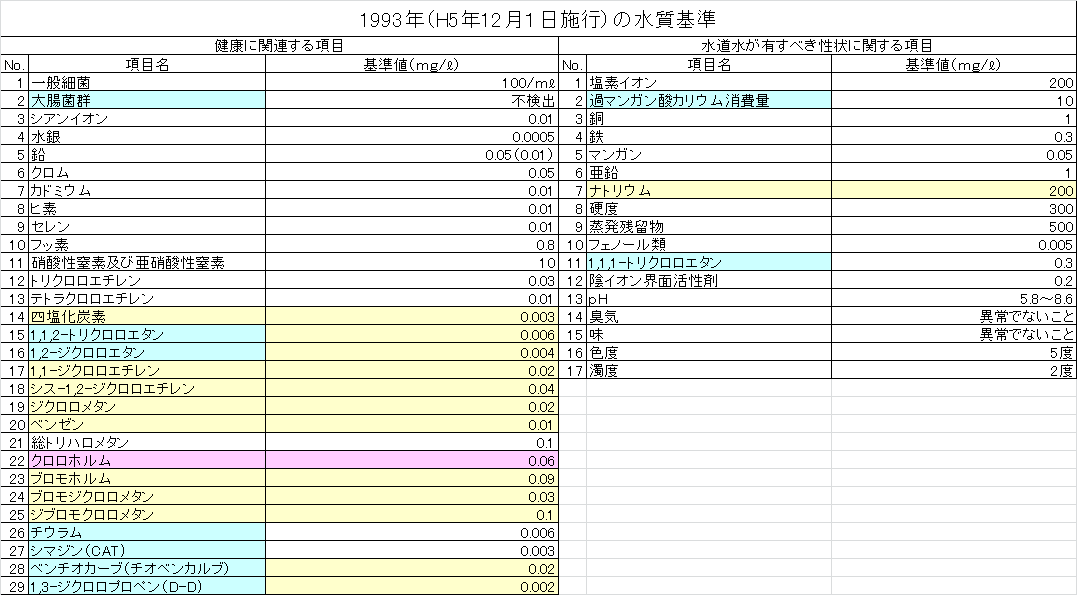

水質基準の近年の改正は、1992年(平成4年)、2003年(平成15年)にされています。

平成15 年には、大腸菌群から大腸菌に改正されました。

消毒副生成物について、WHOは「健康へのリスクは、消毒しないリスクと比較して非常に小さい」としています。

※「WHO 飲料水水質ガイドライン」(第4版 全603ページ)に記載されています。

水道水は、そのまま安心して飲むことが出来ることを前提にしていますので、

水道設備としての水道水の場合、消毒は、せざるを得ない処理になっています。

※塩素は、水と反応して次亜塩素酸とイオン化して次亜塩素酸イオンという物質に変わります。これらの物質は強い酸化作用を持つため、強い殺菌作用があります。

水道水を消毒しない場合、

想定されるリスクは、病原性のある細菌・ウィルス・原虫・蠕虫(ぜんちゅう)などによる疾病や感染症です。

過去、井戸水や建物の受水槽だけではなく、1996年には水道水を感染源とする集団感染事件も発生しています。

なお、病原性のある細菌・ウィルス・原虫を不活性化するための指標として、

遊離残留塩素濃度と接触時間の積(単位:mg/ℓ・min)=Ct値があります。

※一般的に塩素に対する耐性は、原虫>ウィルス>細菌、となります。

※ウイルスは、生きた細胞の中でしか増殖できません。つまりウィルス単独では生存できません。

なお、オゾンは塩素消毒より効果が高いですが、残留塩素と違って、持続しないデメリットがあります。

水道水は、

①「水質基準」に従って高度に浄化処理していること、および、②残留塩素濃度を規定することで、

病気や感染症を防止し、「そのまま安心して飲むことが出来る」水道水を供給していることになります。

※水道設備としての水道水

水道水は、「一定以上の圧力で連続して供給」することで、水道管や継手(=水道管と水道管を接合する部材)に破損や接続不良があり、水が外部に漏れても、水道管の内部に汚染物質が混入しない仕組みです。水道は、広範囲に飲用水を供給する間に病原性細菌やウィルスが増殖する危険を無くす必要があります。つまり、水道水の水質基準に処理した水を直ぐに飲むのであれば、消毒は必要ありません。直ぐには飲まないことを前提にして、消毒しているのです。例として、冷蔵庫に自動製氷機能がある場合、取扱説明書には「水道水を使用」としています。これは、水道水を浄水器で処理した水でも、わずかながら菌類や栄養素が残存しているため、残留塩素のある水道水を使用することでカビなどの増殖を防止する目的があります。残留塩素が無い水を自動製氷機能がある冷蔵庫で使用し続けると、しばらくすると、カビなどの異物が混入した氷が出来上がるようになります。見た目は不衛生ですが、残留塩素が無いだけの十分浄化されている水道水でできた氷です。普通に食べても、健康被害を生じる可能性は低いと推定されます。感染症コレラが流行した当時と比べると、水質基準は厳しくなっているので、本当は残留塩素の必要性が無いようにも思えます。しかし、水道設備全体を見ると、中継槽や貯留槽というような設備もあり、途中で汚染物質が混入するリスクが皆無ではないため、残留塩素は必要とされています。

消毒に関連して、薬剤耐性菌対策というテーマがあります。

主には、病原性細菌が優勢となり発病した場合に使用される

抗菌薬の不適切な使用を背景として、薬剤耐性菌が生まれる、とされています。

1996(平成8)年に埼玉県越生(おごせ)町で、クリプトスポリジウムによる集団感染が発生しました。

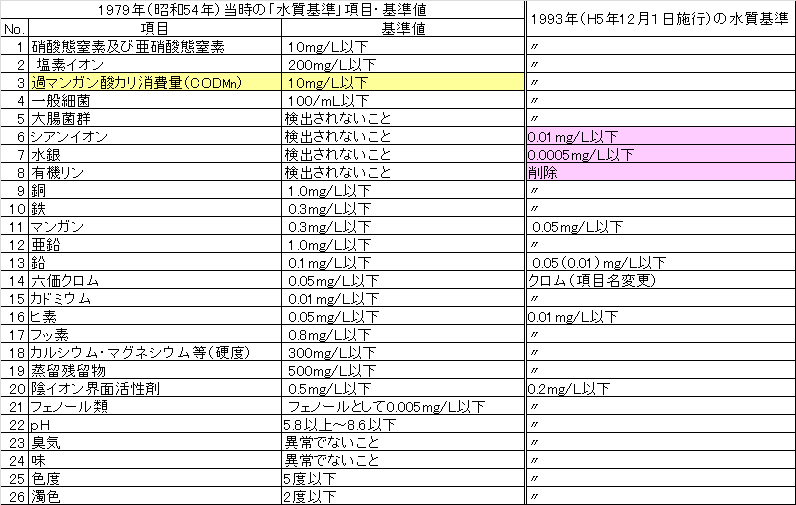

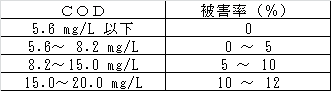

水道水の「水質基準」では、かつて採用されていた検査項目にCODMnがあります。

日本では、省略してCODと表記することが一般的です。

現在、この検査項目はTOC(Total Organic Carbon=全有機炭素)に変わっています。

理由や背景などは、平成15年2月に開催された厚生科学審議会生活環境水道部会水質管理専門委員会の資料

「1-4 有機物の指標について(TOCの基準値案について)」に詳細が記載されています。

CODやTOCの水質を表す指標としての考え方の変遷の概略は、次の通りです。

①CODは、当初、感染症対策の水質判断指標として採用

1877年コレラ感染症発生時の井戸水の水質判定として使用されたのを皮切りに、

1886年日本薬局方における常水の有機物指標として使用、

1906年日本薬学会飲料水検査法に規定、

1957年水道法の水質基準省令に定められましたが、

水系感染症としての大腸菌群の検査方法の一般化などにより、衛生の指標としての重要性が減少。

②CODは、浄化処理の工程管理の指標として重要性が増加

水道水源の汚濁進行が、昭和40年代から深刻となり、

浄化処理過程の進行状況を把握するための工程管理の指標として重要性を増し、

さらに、

消毒副生成物質トリハロメタン問題では、浄化処理最終段階での数値確認の重要性が増加。

③水質基準の指標として課題が多くなってきたCODをTOCに変更後の数値の違いと両者の相関関係の把握

以上のことなどから、

CODを水道水の水質基準の指標にすることによる懸念事項は、

例えTOCに変更しても、懸念事項の全てが解決しませんが、

CODとTOCの相関関係を把握しておく必要があります。

※懸念事項の詳細は、「1-4 有機物の指標について(TOCの基準値案について)」を参照ください。

TOCは、試験水に含まれる物質の炭素の量を求める方法で、測定時間が短いことが特徴です。

測定方法は3種類あります。

2種類のTOC測定方法はどっちがいいの?https://m-hub.jp/water/1441/72

株式会社東邦微生物病研究所https://www.toholab.co.jp/info/archive/10630/

「1-4 有機物の指標について(TOCの基準値案について)」によると、以下の通りです。

①我が国における18水域のCODMn とTOC比率(CODMn /TOC)で見ると、

全データの平均を求めると、CODMn /TOC=1.29

②水道水源および環境水におけるKMnO4消費量(COD)とTOCの相関性をみると、

TOCは過マンガン酸カリウム消費量の1/2~1/5で約1/3で有ると推定

③薬局方の規格値であるTOC限度値を水道水基準のKMnO4試験限度値に当てはめると、

水道水基準10mg/lはTOCで1.58mg/l、快適水質項目3mg/lは0.474mg/l

水道水の水質基準は、清涼飲料水などの飲用水や食品製造時に使用する水の水質の基準にもなっています。

食品衛生法は、水道水の水質基準の改正に伴い改正されています。

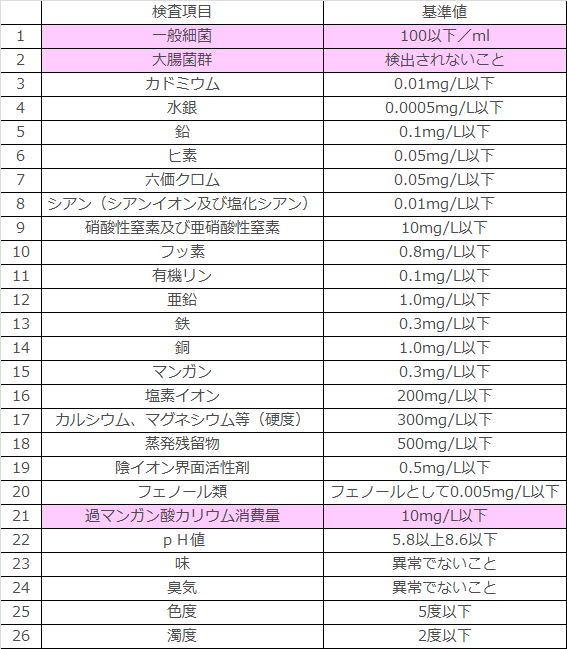

食品製造業で水道水以外の地下水などの水を使用する場合、

食品衛生法の「食品製造用水」(水道水の水質基準もしくは下表の26項目の基準に適合)を使用する必要があります。

清涼飲料水も、同法の「飲用適の水」(水道水の水質基準もしくは26項目の基準に適合)を使用する必要があります。

下表に26項目の基準を掲示しました。26項目の基準の内、検査項目「大腸菌群」には一般細菌でもある土壌などに生息する大腸菌も含まれているため、「一般細菌」と被ることになります。したがって、水道水の水質基準では、「大腸菌群」を廃止し、検査項目を「大腸菌」に変更しています。過マンガン酸カリウム消費量とは、略称CODMn(もしくはCODと省略)のことです。基準値10mg/ℓは意外と高く、後述する「農業用水基準」よりも高い数値です。

なお、ミネラルウォーターは、厚生労働省が管轄する食品衛生法で、清涼飲料水に分類されています。

農林水産省「ミネラルウォーター類(容器入り飲用水)の品質表示ガイドライン」は、4つの品名に分類しています。

平成30年6月13日に食品衛生法の一部を改正する法律が公布され、2021(令和3)年6月1日から、原則全ての食品等事業者が「HACCPに沿った衛生管理」を行うこととなりました。

さらに浄化された水には、医薬用水(製薬用水)があり、薬機法(旧薬事法)による細かな規定があります。

①常水:水道法第4条に基づく水質基準に適合し、かつ、アンモニウム濃度0.05mg/ℓ以下。

②精製水:日本薬局方で示される水の規格の1つ。常水を蒸留するか、イオン交換処理・膜処理をした純度の高い水。

③滅菌精製水:精製水を滅菌した水。

④注射用水:注射剤の調整に使用する水。製造方法などに細かな規定を設けて品質を保証しています。

なお、実際の医療現場では、水処理業者によって、上記規格以上に浄化した水が使用されていることがあります。

薬局方とは、

日本薬局方は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第41条により、医薬品の性状及び品質の適正を図るため、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定めた医薬品の規格基準書です。日本薬局方の構成は通則、生薬総則、製剤総則、一般試験法及び医薬品各条からなり、収載医薬品については我が国で繁用されている医薬品が中心となっています。日本薬局方は100年有余の歴史があり、初版は明治19年6月に公布され、今日に至るまで医薬品の開発、試験技術の向上に伴って改訂が重ねられ、現在では、第十八改正日本薬局方が公示されています。(厚生労働省)

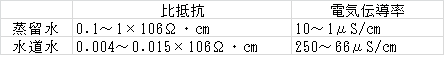

精密機械工業などで使用する純水の場合、電気伝導率やその逆数である比抵抗で数値化して水質を示します。

参考までに、蒸留水と水道水を比抵抗や電気伝導率で表すと、おおよそ上表のような数値になります。

超純水ではなく、一般的な純水と呼ばれる水の水質は、0.1~10μS/cm程度です。

電気伝導率は、電気の通り易さを溶液中に存在するイオンが電気を運ぶ量に置き換えたものです。

単位は、mS/m(ミリジーメンスパーメートル)やμS/cm(マイクロジーメンスパーセンチメートル)で表します。純水というものの水質に規定はありませんが、一般的には、電気伝導率で示すと0.1~10μS/cm程度です。0.1mS/m=1μS/cmとなります。

ジーメンスとは、日本の計量単位令では「1アンペアの直流の電流が流れる導体の二点間の直流の電圧が1ボルトであるときのその二点間の電気のコンダクタンス」と定義しています。

比抵抗は、電気の流れ難さの指標です。電気伝導率の逆数でもあります。単位は、MΩ・cm(メグオームセンチメータ)。1μS/cm=1MΩ・cmとなります。

電気を通さない水は、基板などでも、洗浄に使用することが出来ます。

不純物が無い水(理論純水)は、現実には維持することが出来ませんが、比抵抗は18.24MΩ・cmです。

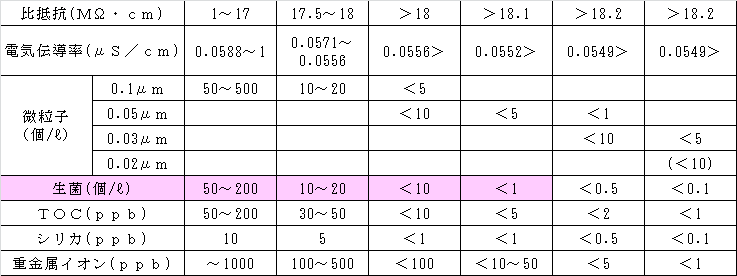

参考までに、半導体製造などで使用される超純水の水質を下表に例示します。

表中のppbは、part per billion=μg/ℓ=0.001mg/ℓ、となります。

超純水を製造する場合、イオン交換樹脂、もしくは次のようなろ過(膜)を使用します。

MF(精密ろ過、孔径0.1~10μm程度)、UF(限外ろ過、孔径1~100nm=0.001μm~0.1μm程度)、NF(ナノろ過、孔径0.1nm~10nm程度)、RO(逆浸透、数nm以下=非多孔膜)です。MFは、垂直に水を流す「全量ろ過方式」が大部分で一部用途でクロスフロー方式があります。

なお、RO膜を通しても菌を完全に除去できているとは限らないのが超純水です。細菌が残存している場合、光学顕微鏡では観察できないレベルのため、電子顕微鏡を使用する必要があります。

純水関連は、簡単に記載しています。

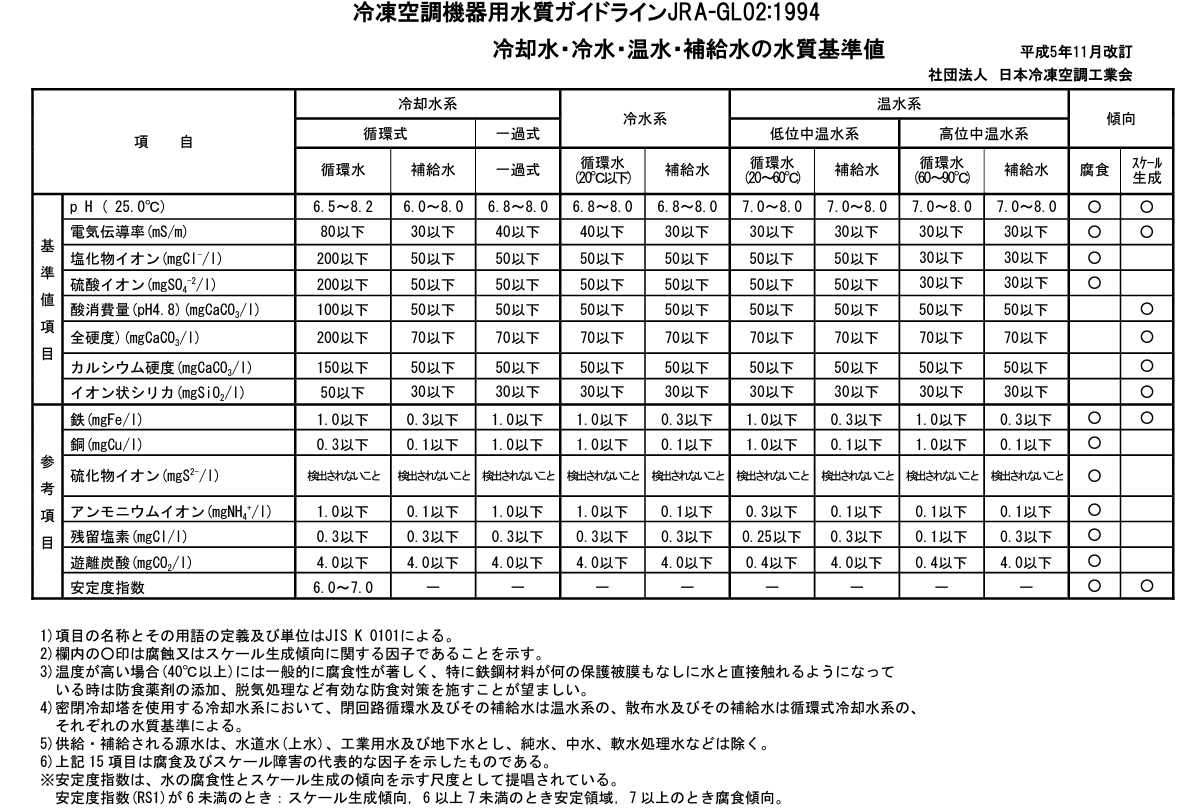

水道水よりも浄化が緩やかな水質については、空調機用の冷却水で使用される水の基準があります。

空調用水の場合、水質が良過ぎると、接合部の物質を溶解させるため、漏水など障害の可能性が出てきます。

逆に、ボイラーなど、高圧で加熱するような場合は、不純物(スケールなど)が析出して配管が詰まったり、

伝熱に影響して機器の機能が低下したりしますので、純水を使用します。

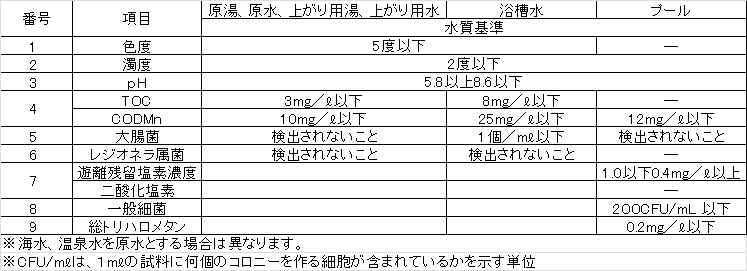

厚生労働省が所管しており、

「公衆浴場における衛生等管理要領等について」、「遊泳用プールの衛生基準について」を示しています。

井戸水を飲用とする場合、

水道法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の対象にはなりませんが、

条例による規制がありますので、確認が必要です。

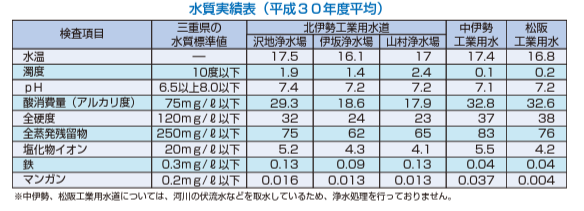

工業用水を所管するのは、経済産業省。関連する法律は、工業用水法、工業用水道事業法、河川法、条例などです。

主にダムを作って発電するような水力発電も経済産業省が管轄しています。

工業用水は、地域によって、実際に供給される水質は、大きく異なります。

以下、経済産業省のウェブサイト「工業用水」からの抜粋です。

工業用水の需要は、淡水・水源別用水量(工業用水道、地下水、河川水等から補給する水量)が25.3百万m3/日となっています。(令和2年工業統計調査(令和元年実績) 産業別統計表 経済産業省)

また、取水量ベース(平成30年現在)で日本の水需要の13%を占めています。

淡水・水源別用水量の多い業種は、パルプ・紙・紙加工品製造業、化学工業、鉄鋼業の順になっています。なお、工業用水の業種別使用割合は、パルプ・紙・紙加工品製造業(27%)、化学工業(22%)、鉄鋼業(14%)になっています。(令和2年工業統計調査(令和元年実績) 産業別統計表 経済産業省)

※回収水と補給量について、

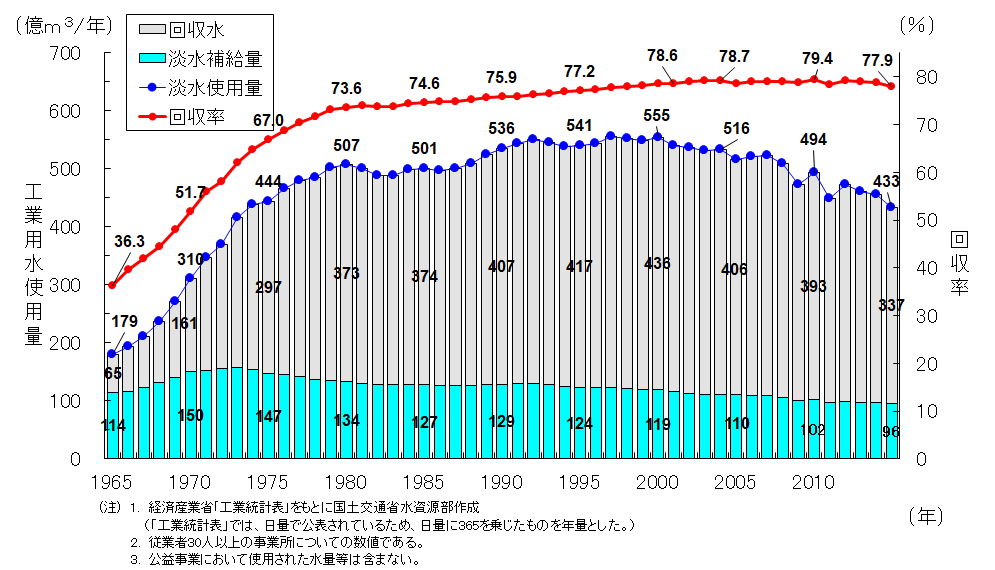

工業用水の使用量には、一度使用した水を回収して再利用している水量が含まれており、使用量全体の中で、回収されて利用されている水量が占める割合を「回収率」と呼んでいます。従業者30人の事業所について見てみると、工業用水の使用量は、1965年から2000年にかけて約3倍に増加しましたが、使用した水を回収しての再利用が進んだため、新たに河川等から取水することが必要となる水量(補給量といいます)は、1973年をピークに漸減しています。(国土交通省)

※濁度について

濁度は、日本工業規格JISにおいて、単位は「度」と定められています。

「工業用水試験方法」は、JISK0101に定めがあります。精製水1L(=1,000mℓ)に対し、標準物質1mgを含ませ、均一に分散させた懸濁液の濁りが濁度1度と定義され、この標準液と試料とを比較し、試料の濁度を決定します。このとき用いる標準物質によって濁りの状態は異なるため、「度(カオリン)」のように物質を記述する必要があります。一般にカオリンよりもホルマジンの方が粒子の均一性に優れている為、JISK0101やJISK0801(「濁度自動計測器」)ではホルマジン標準液が採用されています。主にアメリカで使われる濁度の単位NTUもホルマジン標準液に基づきます。NTUは、「上水試験方法」にも散乱光測定法の項に参考として記載されています。〔※カオリン度≒0.7×NTU(Nephelometric Turbidity Unit)、NTU=FTU(Forumajin Turbidity Unit)〕

日本水道協会の「上水試験方法」ではカオリン標準液が採用されていますが、2003(平成15)年、水道法水質基準に関する省令改正(厚生労働省令第101号)で平成16年4月1日から濁度標準物質にポリスチレン系粒子懸濁液(5種混合)を適用し、測定単位はポリスチレン濁度“度”で表すことになりました。一般に、「ポリスチレン系粒子懸濁液」は「PSL」と呼ばれます。水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成十五年七月二十二日 厚生労働省告示第二百六十一号)では、濁度測定に使用する装置(濁度計)の特性を、定量下限値:0.1度以下(変動係数10%)、保守管理基準:±0.1度、と定めています。実際には0.05度未満を検出できる装置です。

※中国の有名な粘土の産地である江西省の高嶺(カオリン)で産出する粘土は、景徳鎮で作られる磁器の材料として有名で、その粘土や同質の粘土(鉱石)はカオリンと呼ばれます。日本では、岡山県備前市三石、広島県庄原市勝光山が産地として有名。

上水道業界では、カオリンが産地によりバラツキがあるので、品質が安定しているポリスチレン粒子(PSL)を濁度標準物質とするように変わりました。また、濁度と色度が同時に計測できるので、水道水質の検査機関はほとんどが、日本電色工業の濁度計を使用しています。

※ホルマジン度とは、ホルマジン標準液(硫酸ヒドラジニウムおよびヘキサメチレンテトラミンをそれぞれ所定の濃度の水溶液にし、よく混合したのち約25℃で24時間放置したもの)による測定で、試料液の濁度に近いいくつかの濁度をもつ標準液を調製しておき、これらとの比較によって行うのが一般的です。

濁度はさらに細かくは視覚濁度、透過光濁度、散乱光濁度、積分球濁度など、測定原理によっていくつかの種類に区分されます。測定法も透過光測定式、散乱光測定式、表面散乱光方式、これらの複合など複数の方式があります。それぞれ測定可能範囲や影響を受ける要素(試料の色や気泡の有無など)が異なるため、状況や用途によって使い分ける必要があります。

水中の浮遊物質の色や粒径などによって、状態が異なる為、濁度とSSは、必ずしも一致しません。

SS (mg/ℓ)と濁度(度) の数値差は、数分の1となることや、数倍の幅広い差となることがあります。

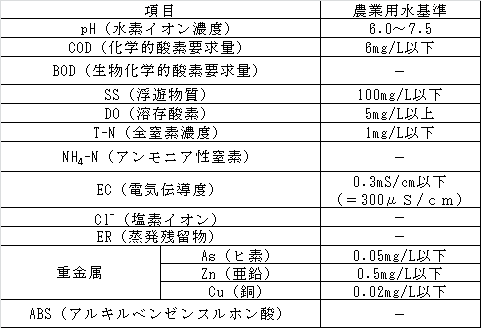

農林水産省が所管する農業に関する基準は、いくつかあります。

①水稲の生育に対する水質汚濁の許容限度濃度の目安(各地農業試験場など)

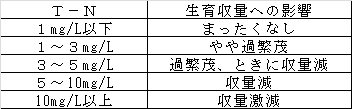

②農業用水(水稲)の窒素濃度と水稲生育収量の関係

③農業用水基準(農林水産技術会議による水稲用の基準)

汚濁物質別に、水稲に被害を与えない限度濃度を検討し、学識経験者の意見も取り入れ定めた基準です。

法的効力はありませんが、水稲の正常な生育のために望ましい灌漑用水の指標として利用されています。

さらに、環境省の所管で、環境基本法第16条「生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」の内、

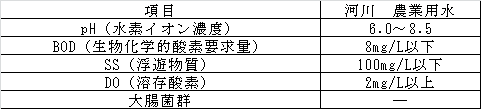

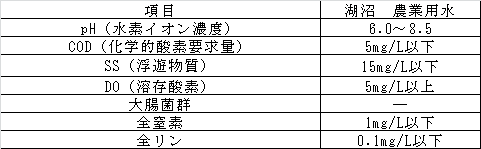

河川(湖沼を除く)、

湖沼(=天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖)、

それぞれについて、農業用水として、「望ましい基準」があります。

「農業(水稲)用水基準」は、農水省が1969(昭和44)年春から約1カ年間、汚濁物質別に「水稲」に被害を与えない限度濃度を検討し、学識経験者の意見も取り入れ、S45年3月に定めた基準(農林水産技術会議S46年10/4)。水稲の正常な生育に望ましい灌漑用水の指標として利用されています。

鹿児島県が、「我が国では,かんがい用水の水質基準は策定されていない現状にある。そこで,以下に国内あるいは海外において,各種の研究結果に基づいて策定された,かんがい水等の適正限界値の事例を示す」としています。http://www.pref.kagoshima.jp/ag05/documents/81177_20200508092229-1.pdf

参考までに、自然環境の中で維持されることが望ましい基準として、環境省が「告示」として示す基準を掲示します。

詳細は、「(4)自然界の水と廃水」に記載します。

水稲等の生育等に必要な水を「水田かんがい用水」、野菜や果樹等の生育等に必要な水を「畑地かんがい用水」、牛、豚、鶏等の家畜飼養等に必要な水を「畜産用水」と呼び、これらを併せて「農業用水」と呼んでいます。

以下は、飲用水では無く、

飲用以外に利用する目的で廃水の浄化処理水を使用するケースについて記載しています。

日本でも、降水量が少なく渇水する年があるため、廃水を浄化して再利用する考え方は大切です。

散水など、飲用以外に使用する水の場合、一般的には有料の水道水を使用することになりますので、

飲用以外に使用する水の量が多ければ多いほど、水の再利用は、経費節減、SDGs対応など、大きな意味があります。

廃水を浄化処理して、処理水を再利用する場合、

国土交通省が所管する建築基準法に定義された「建築物」で、

厚労省が所管する「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」

(略称:ビル管理法、ビル衛生管理法、建築物衛生法、ほか)

に規定されて対象となる「特定建築物」には、

※「特定建築物」とは、

興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校等以外の学校(研修所を含む。)、旅館の用途で使用される3,000平方メートル以上の建築物、

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校、満三歳以上の子どもの教育と保育を行う認定こども園の用途で使用される8,000平方メートル以上の建築物です(「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令」第1条)。「特定建築物」に該当するかどうかの判断は、最終的には、都道府県(もしくは委任された保健所)に確認することになります。

廃水浄化処理水を供給する場合のみ、法規制があり、2002(平成14)年4月から施行されており、

以下の規定があります。

「特定建築物」でなければ、建築物であっても、明確な規制・規定はありません。

飲用以外の目的で給水設備を設けて水を供給する場合は、人の健康被害防止措置をすること(施行令第2条2号ロ)

この施行令を受け、施行規則4条の2第1項で「令第二条第二号ロに規定する措置は・・・(省略)」と規定され、

施行規則4条の2の1号から6号まで、および施行規則4条の2第2項で細かな規定があります。

これらの細かな規定は、何度か読み返すと、浄化槽法や水質汚濁防止法の趣旨や規定と矛盾することが分かります。

ただ、法律制度として施行されている以上、該当する場合は規定を順守する必要があります。

この他には、

下水処理水の再利用水質基準等マニュアル 国土交通省2005(平成17)年、雨水利用・排水再利用設備計画基準、

あるいは、埼玉県・東京都・横浜市・浜松市・福岡市など、条例で個別に規定している場合もあります。

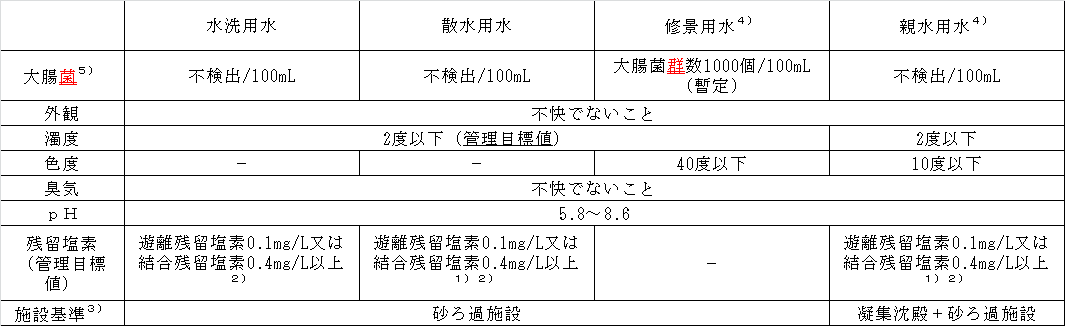

国土交通省では、①水洗用水、②散水用水、③修景用水、④親水用水、⑤管理目標値、などを規格化しています。

1)消毒の残留効果が特に必要ない場合には適用しない。

2)供給先で追加塩素注入を行なう場合には個別の協定等に基づくこととしても良い。

3)同等以上の機能を有する施設でも可。

4)修景用水は人間が触れることを前提としていないのに対し、

親水用水は人間が触れる(水浴等の全身的な接触を含む)ことを前提としている。

5)実態調査では、大腸菌群は再生処理後に増殖する場合があったが、

大腸菌は再生処理後の増殖が殆ど見られなかった。

従って、糞便性汚染を示す指標としては、大腸菌の方が指標としてより相応しいと判断された。

上記のように、廃水を浄化処理した後、再利用する場合の水質について、

建築物衛生法に定める特定建築物以外には、明確な規定や規制はありません。

先に記載しました「特定建築物」に該当しない場合、

法の規制は、浄化槽法や水質汚濁防止法が規定する「公共用水域への排水規制値をクリアすれば良い」だけです。

→「(5)排水規制」で水質汚濁防止法の規制値を一覧にしています。

上述の「下水処理水の再利用水質基準等マニュアル」(2005年国土交通省)など、細かなマニュアルが存在しますが、

単純には、下表の「大型浄化槽の水質の例」のように、

適切に管理された大型浄化槽の処理水であれば、どんな規格や区分でも、雑用水としての水質を十分満たします。

また、一般的な浄化槽でも、廃水の排出状況や維持管理の仕方によっては、雑用水としての水質を十分満たします。

し尿や生活雑排水の浄化は、比較的容易に処理できますので、処理水質は、廃水の出し方と管理次第です。

日本では、コロナ禍であっても、自然環境を消毒するような行為はしませんでした。海外のニュースでは、街中を防護服を着た人が消毒する様子が動画配信されることがありました。日本では、そこまでの必要性が無いという共通の理解があったから、そういう行為はしなかったのではないでしょうか。何でもかんでも消毒することで、かえって他の部分で障害が出る危険もあります。このページの冒頭で記載した常在細菌の考え方にも通じることです。

同じように、清流程度に浄化された川のような水や雨水を貯水して再利用する場合に、飲用以外であっても、人に接触した場合の「人の健康被害防止措置」として、残留塩素の必要性があるのでしょうか。理論的にも、浄化槽法や水質汚濁防止法の趣旨や規定などからも、矛盾を感じ、考えさせられるところです。

さらに、

浄化槽処理水の再利用は、飲食に伴う汚水(し尿や生活雑排水)が元なので、循環型社会の理念にも合致しています。

したがって、浄化槽処理水は、SDGsなどの視点から、将来的には積極的な利用が予想されています。

念のため、水質維持に万全を期すのであれば、当社方式を採用したSDGs対応型浄化槽の設置をご検討ください。

また、過去を含めて、水道水の水質基準や食品製造用水とも比較してみてください。

廃水の排出方法に一定の理解があり、適切に維持管理された浄化槽の処理水の水質は、かなりきれいな水です。

さらに、次に記載する自然界の水(河川、湖沼、海域)の望ましい水質などとも比較してみてください。

適正に管理された浄化槽の処理水であれば、水質について何ら問題が無いことを理解していただけると思います。

大型浄化槽の水質の例(構造区分第6の第五号、法的規制はCOD値について規制値30mg/ℓ)

| BOD | COD | SS | 全窒素 | 全リン | 大腸菌群数 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 0.5未満~2mg/ℓ | 4.5~7.5mg/ℓ | 1未満~5.8mg/ℓ | 4.3~15mg/ℓ | 0.27~3.4mg/ℓ | 0 |

自然界の水は、法律でいう「公共用水域」の水のことです。

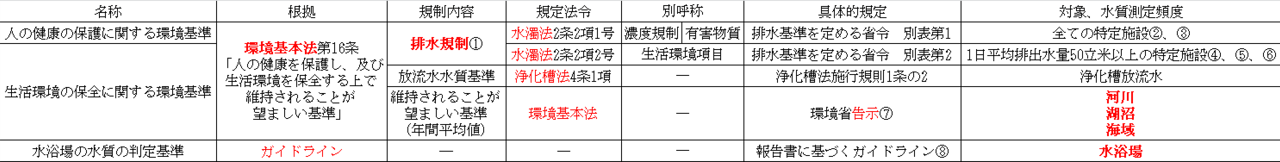

環境に関するすべての法律の最上位に位置する「環境基本法」では、大気・水質・土壌・騒音・その他環境について、

「人の健康を保護」し、及び「生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」を定める、としています。

つまり、環境基準を次の2つに大きく分類しています。

①「人の健康を保護」=人の健康の保護に関する環境基準(環境省)、

②「生活環境の保全」=生活環境の保全に関する環境基準(環境省)、

2種類の内、人の健康の保護というような価値観・表現は、次に記載する4大公害訴訟で使用されたのが始まりです。

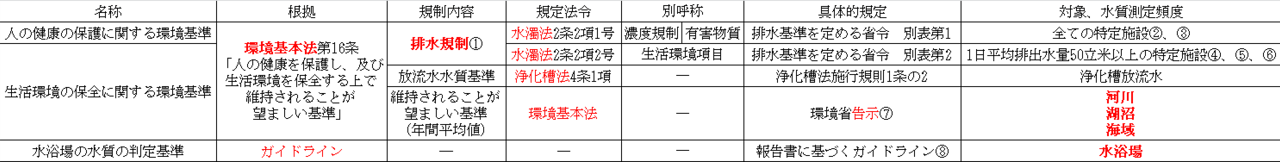

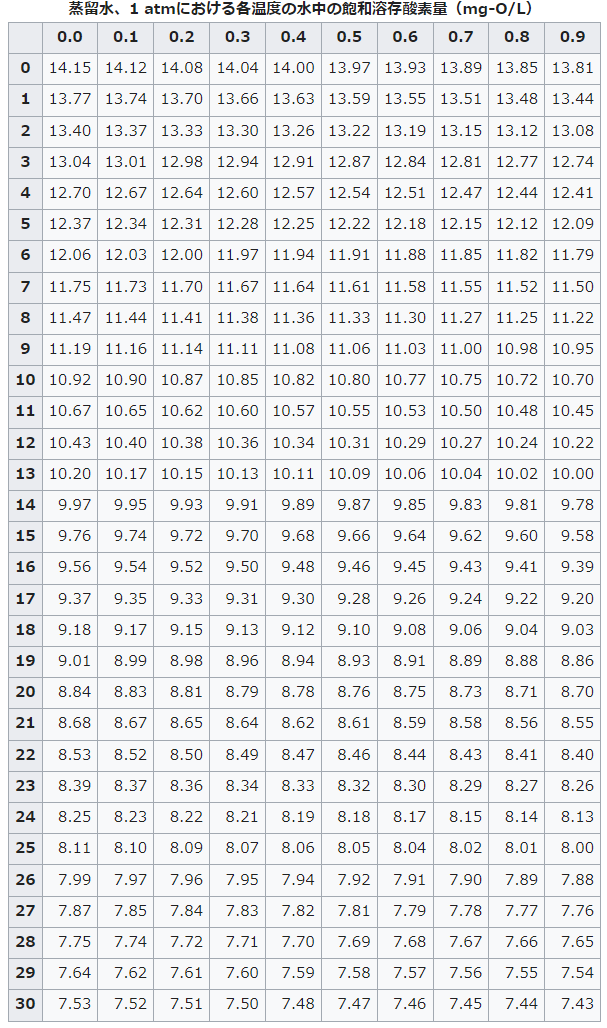

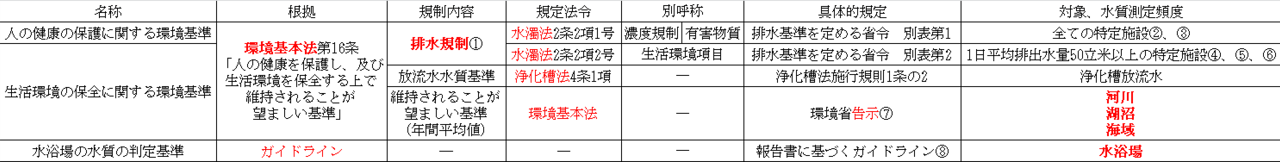

「自然界の水の望ましい常態」および「廃水を放流する際の水質の規制制度」を一覧(クリックで拡大)にしました。

この一覧を良くご覧いただき、これまでに記載したいろいろな水の水質を比較し、

さらに、「廃水浄化処理の現状」や「廃水浄化とSDGsの関係とは?」というようなページもご覧いただくと、

廃水と浄化について、全体の概略が把握できると思います。

自然界は、降水、気温、風など、さまざまな影響を受けます。

したがって、河川はもちろん、大きな湖や海洋では、水理現象によって、水質が大きく変化することがあり、

自然界の水質については、これらの影響を含めて、考察する必要があります。

詳細は、以降であらためて記載します。

※4大公害訴訟とは?約50年前、1970年代の四大公害訴訟での司法判断は、

汚染物質や有害物質などの排出者側の原因と被害者側の結果の関係については、

相当因果関係(=結果と原因に相当な関係があれば因果関係を認定)で被害者側が明らかにすべき挙証責任を認定し、

同じく排出者側に課された責任については、排出者に当然に求められているという前提を基準として認定し、

汚染物質や有害物質などの排出者側に対して、非常に厳しい判断基準を示しました。

排出者に当然に求められているというのは、以下のような内容(環境省環境白書からの転載)です。

新潟水俣病では、「企業の生産活動も一般住民の生活環境保全との調和においてのみ許されるべきであり、最高の技術設備をもってしてもなお人の生命身体に危害が及ぶおそれがあるような場合には、企業の操業短縮はもちろん、操業停止まで要請されることもある」、

四日市公害訴訟では、「少なくとも人間の生命、身体に危険のあることを知りうる汚染物質の排出については、企業は経済性を度外視して、世界最高の技術、知識を動員して防止措置を講ずべきであり、そのような措置を怠れば過失は免れない」、

水俣病訴訟では、「地域住民の生命・健康に対する危害を未然に防止する高度の注意義務があるにもかかわらず、被告側の対策、措置にはなに一つとして納得のいくようなものはなく、被害の過失の責任は免れえない」、

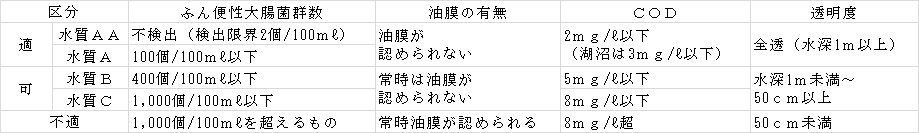

環境省(当時環境庁)では、海水浴場と淡水の自然の川や海の水泳場を「水浴場」と総括し、1997(平成9)年に「今後の水浴場のあり方について」という報告書をまとめました。この報告書を基にしたのが、水浴場のガイドラインです。

毎年、都道府県が、各地の水浴場の水質調査結果を公表しています。

「水質AA」又は「水質A」となった水浴場を「適」、「水質B」又は「水質C」となった水浴場を「可」とする。

以下のいずれかに該当する水浴場を「改善対策を要するもの」とする。

「水質B」又は「水質C」のうち、ふん便性大腸菌群数が、400個/100mlを超える測定値が1以上あるもの。

油膜が認められたもの。

自然界の水と廃水処理後の排出水の基準を再度掲示します。表をクリックすると拡大表示します。

表中の⑧について、

水浴場の調査は、1973(昭和48)年~1996(平成8)年の間も、全国の主要水浴場(利用者数が概ね5万人を超える水浴場)で、環境庁が都道府県の協力を得て、5月中旬から6月上旬に毎年実施されていました。しかし、「快適な水浴場のあり方に関する懇談会」が1996年から3回開催され、「今後の水浴場のあり方について」と題した報告書をまとめ、水質区分及び「適・不適」の評価方法が改正され、再出発しました。

自然界の水と廃水処理後の排出水の基準を再度掲示します。表をクリックすると拡大表示します。

表中の⑦について、

環境基本法に基づき、環境省が告示で、湖沼・海域・河川の利用目的に応じて項目や類型を定め、水質による区分をしています。類型は、水生生物が生息するための適性、人が利用する(水道・工業用水・農業用水・水産用水など)場合の目的の適性によって区分しています。項目や類型の指定は、都道府県が地域ごとに基礎調査を実施し、議論し、パブリックコメントを実施し、国が、河川や湖沼及び海域でそれぞれの利用目的に応じて項目や類型を設け、水域ごとに指定をしています。地図などによる項目や類型の区分の詳細は、都道府県ごとに閲覧できます。類型指定水域数は、全国で3,326水域あります。詳細は、誘導リンクから告示をご覧ください。法律や政省令ではなく、告示です。

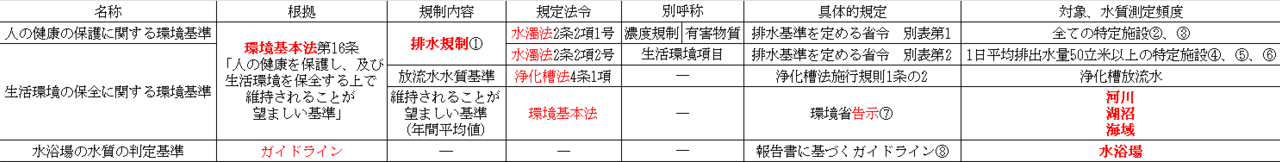

水生生物の呼吸は、酸素に依存するため、水生生物の生息は溶存酸素飽和度(%)との関連が大きくなります。

下表は、溶存酸素濃度(=DO濃度)の一覧です。DO濃度は、水温、圧力、汚濁状態などによって大きく変化します。

イワナやヤマメの生息には7.5mg/L 以上、コイやフナは5mg/L 以上、水生昆虫も飽和度70~80%以上が必要です。

湖沼の対象は、天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上、かつ、水の滞留時間が4日間以上の人工湖です。

法律規制で関連するのは、浄化槽法や水質汚濁防止法はもちろんのこととして、湖沼水質保全特別措置法があります。

海域では、自然に頼った牡蠣(カキ)、海苔(のり)、アコヤガイ(真珠養殖)などの養殖もおこなわれています。

海域の環境基準で着目すべきは、全リン濃度の低さ(0.02~0.09mg/ℓ)です。

浄化槽から排出される余剰汚泥について、全リン濃度をこの基準まで除去することは難しいですが、

逆に、耕作地の農産物にとっては、全リン濃度0.02~0.09mg/ℓは低すぎるのではないでしょうか。

この数値からすると、浄化槽からの余剰汚泥に限っては、大地へ還元する必要性があると考えられます。

※バラスト水

船舶が空荷の時にバランスをとる為にタンクに注入する水です。海水を使ってきましたが、海水中の微生物が運ばれた先の生態系を壊す、というような問題が指摘され、2004年バラスト水規制条約により規制対象になりました。

※CFU

Colony Forming Unitの略で、細菌を培地で培養し、できたコロニー(集団)数のことです。生菌数を測定する一つの方法として、培地に形成された集落数を数える方法(希釈平板培養法)があります。1個の集落はもともと1個の生菌が増殖し、形成されたものとみなし、「集落数=生菌数」とする考え方です。ただし、厳密には集落が必ずしも1個の生菌から形成されたものとは限らないため、単位にCFUを使用します。規格によっては、単位に「個」を使用することがあります。

廃水を浄化処理後に放流する場合、

環境を保全する目的で、法令による規制を受けます。

法令による排水規制(=放流水の水質規制)は、次の通りです。

1、敷地の外(=河川や海など)の公共用水域へ放流する場合は、

①「水質汚濁防止法」、

②「浄化槽法」、

によるふたつの規制があり、

2、公共下水道へ排出する場合は、

廃水(=下水)を下水道へ排出すると、終末処理場で浄化処理されることになります。

下水を下水道へ排出する段階では、直接的には環境保全の必要性がありませんので、

下水道法や地方公共団体の条例に基づく、極めて緩やかな「下水道排除基準」があります。

※「水質汚濁防止法」の規制対象とは?

何かを生産・製造するなど、事業活動に伴う廃水を浄化処理後に放流する場合、水質汚濁防止法で排水規制されています。※「浄化槽法」の規制対象とは?

浄化槽法で浄化処理の対象にする廃水、あるいは浄化処理後の放流水の水質を規制する廃水は、人の生活に伴い必然的に排出されるし尿・生活雑排水だけです。

ここで対象とするのは、1、の内の①「水質汚濁防止法」の対象になる廃水のみです。

ほとんどの事業場から排出される廃水を浄化処理した後、河川などへ排出する場合の排水基準となります。

詳細は後述しますが、排出水量が1日当たり50立米未満の場合、規制対象から外れ、

かつ、有害物質を含有していなければ、浄化処理しないまま、放流しても良い、垂れ流しが認められている状態です。

なお、公共下水道の終末処理場も水質汚濁防止法の規制対象です。

また、公共下水道へ廃水を排出する「下水道排除基準」は、規制数値が高いため、記載を割愛させていただきます。

浄化槽や下水道終末処理場の排水規制については、別のページに記載しましたので、次の誘導リンクをご覧ください。

したがって、

ここでの排水規制の対象は、

公共下水道へ排出する場合や、浄化槽で浄化される「し尿・生活雑排水」を除いて、

ほとんどの廃水が該当するはずです。

ただし、水質汚濁防止法の条文を詳細に読み解くと、

水質汚濁防止法の規制対象は、

①有害物質を排出する全ての施設からの排水、

②特定施設に指定された施設からの排水、です。

関係する条文を下記に転載します。

※「水質汚濁防止法」

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。(定義)

第二条 この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であつて、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。2 この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。

一 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質(以下「有害物質」という。)を含むこと。

二 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。

(排水基準)

第三条 排水基準は、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。以下同じ。)について、環境省令で定める。2 前項の排水基準は、有害物質による汚染状態にあつては、排出水に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態にあつては、前条第二項第二号に規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。

3 都道府県は、当該都道府県の区域に属する公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第一項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の汚染状態について、政令で定める基準に従い、条例で、同項の排水基準にかえて適用すべき同項の排水基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排水基準を定めることができる。

「排水基準を定める省令」

水質汚濁防止法第三条第一項の規定に基づき、排水基準を定める総理府令を次のように定める。

※特定施設とは、

「水質汚濁防止法施行令(内閣の政令)別表第一」に示す施設、と規定しています。廃水を排出していても、特定の業種・業界を保護するなどの観点から、

廃水を排出する事業全てを特定施設には指定していないようです。しかし、特定施設には指定されていない場合でも、

明かな廃水を排出している場合には、

①排水の規制を一切受けないのか?

あるいは、

②有害物質の排出がなければ、閉鎖的水域でも、環境保全項目について全国一律基準だけの適用か?

というような不明が生じます。ところが、公共下水道が整備された場合には、

③下水道法第10条の「下水」の定義を適用されますので、下水道接続を行政指導されそうです。特定施設に指定されていないと、行政の主観で判断されることになります。

特定施設に指定されていない場合で、かつ、公共下水道が整備された場合、

高額な下水道利用料の支払いを回避するためには、

下水道への接続義務がある「下水」に該当させない必要があります。しかし、特定施設に指定されていないと、「下水」と評価されない水質基準が不明確です。

繰り返しになりますが、

し尿・生活雑排水以外の廃水を浄化後、放流水の水質を規制する法律は「水質汚濁防止法」だけです。

なお、特定施設についての法令の規定は、次の2つの条文で規定されています。省略記載しています。

水質汚濁防止法 第2条第2項 「特定施設」とは、政令で定めるものをいう。

水質汚濁防止法施行令(内閣による政令)

第1条 法第二条第二項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。

ところで、

事業廃水の排水規制値は、全体として、浄化槽法に比べるとかなり甘くなっています。

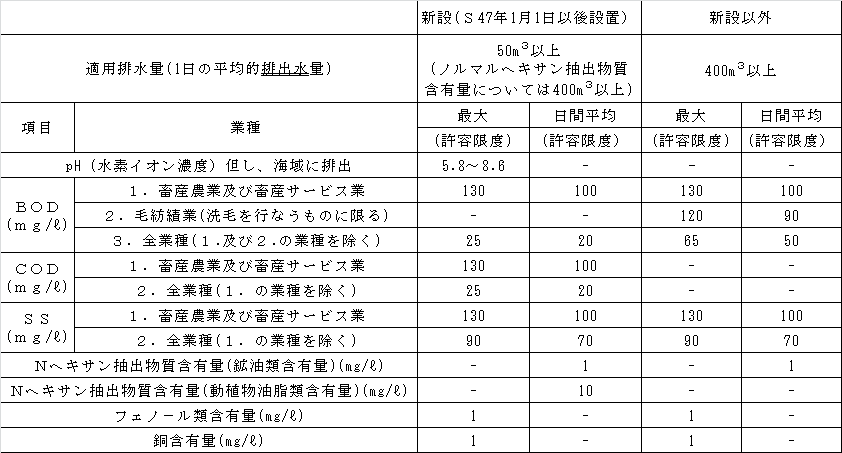

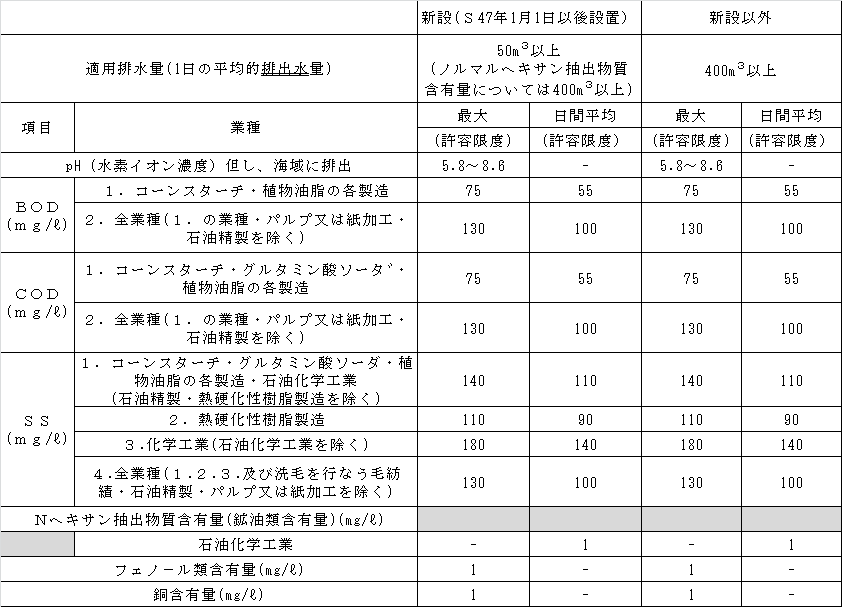

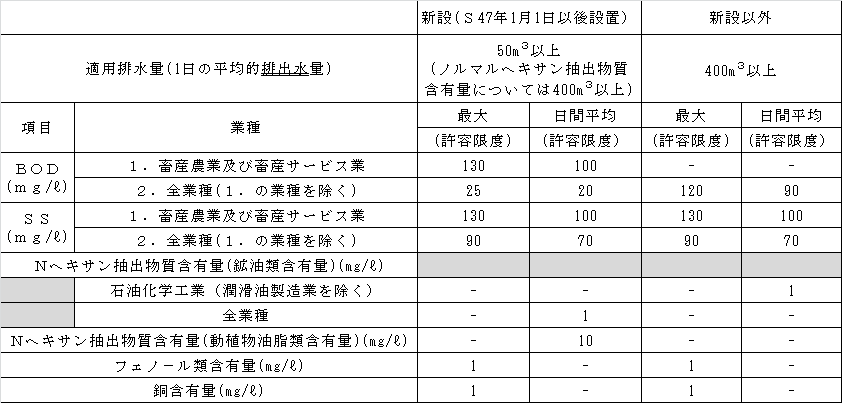

下表の全国一律基準「環境保全項目」をご確認ください。

BOD、COD、SS、の許容限度とされる数値は、かなり高く設定されているのが確認できます。

後述する「総量規制」対象地域は、都道府県ごとに、少し数値が低く設定されていますが、

環境保全項目についての総量規制対象は、「1日の平均的な排水量が50立米以上の特定事業場」だけです。

つまり、50立米未満は規制対象外です。

自然界の水と廃水の基準を再度掲示します。表をクリックすると拡大表示します。

この表から、公共用水域の水質、あるいは規制状況について、概略が把握できるのではないでしょうか。

表中の①について、

排水規制は、「水質汚濁防止法」および「排水基準を定める省令」で、廃水浄化後の放流水について、全国一率の最低限の基準を定めています。この基準は、設定後直ちに達成され、維持されるものとされています。排水規制については、全国一率の最低基準に加えて、都道府県が条例で上乗せ基準や横出し(規制対象項目の拡大)を定められる(3条3項)、としています。

浄化槽法の排水規制は、生物化学的酸素要求量(BOD)の除去率が90%以上、かつ、放流水のBODが20mg/L以下(浄化槽法施行規則 第1条の2)ですので、浄化槽を通常の方法で使用しているのであれば、全国一率の規制値をかなり下回る数値で管理していることになります。

下に掲載する「生活環境の保全に係る項目(全国一律基準)」および「上乗せ基準」と比較してみてください。視点を変えると、排水基準の規制値について、人の健康の保護に関わる有害物質以外の項目(=「環境保全項目」)については、排出施設の違いで規制値が大きく異なるのが実態で、その格差があまりにも大きいということです。

歴史を振り返ると、都市部を中心として公共下水道事業の整備が急速に推進された背景には、当時の高度経済成長による環境負荷の急激な増大があり、汚濁水を排出する者に対する法的強制力に限界があった、というような要素も勘案する必要があります。ただ、規制値があまりにも緩やか過ぎるため、現時点でもこのままで良いのかは、考えさせられるところです。この問題については、別のページに詳しく記載する予定です。なお、有害物質以外で問題になる項目として、第1にCODが挙げられるため、「COD除去とは?」というページを公開しています。ご覧いただければ幸いです。

表中の②について、

特定施設とは、水質汚濁防止法施行令別表第一に掲げる施設です。法律という制度上、明示する必要があり、すべての業態を明示しようとしていますが、記載漏れもあるはずです。特定施設は、実質的には、水質の汚濁の原因となる汚水等を排出するすべての施設が対象と考えるのが無難です。

表中の③について、

特定施設からの「排出水」とは、生活排水(=特定排出水)だけでなく、冷却水、雨水等を含み、公共用水域に排出される水全てを指します。「濃度規制」の算定の基礎となります。有害物質を排出する施設は、特定施設の設置届に記載された項目について、排出水量に応じて定期的に測定する必要があります。

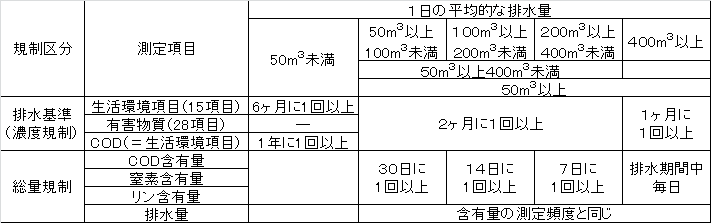

※特定施設の排水の測定頻度について(有害物質および生活環境項目)、

1日の排水量400立方メートル以上の特定事業場:1カ月を超えない期間ごとに1回以上

1日の排水量50立方メートル以上400立方メートル未満の特定事業場:2カ月を超えない期間ごとに1回以上

1日の排水量50立方メートル未満の有害物質を使用する特定事業場:6カ月を超えない期間ごとに1回以上

※特定施設の工事について、

①構造、②設備、③使用方法、④処理の方法、⑤排出水の汚染状態やその量、⑥排出水に係る用水や排水系統を変更する場合、工事着工予定日の60日以上前までに届出が必要です。(水濁法5条、7条→省令)

表中の④について、

1日平均排出水量とは、特定施設の設置届に記載された「特定排出水」の1日当たりの平均的な排出水量のことです。

表中の⑤について、

「特定排出水」とは、排出水のうち、特定施設において事業活動その他の人の活動に使用された水(雨水など事業活動に伴わない排水や、冷却用・減圧用等、汚濁負荷量が増加しない水を除く)です。総量規制の「総量」は、「特定排出水」が算定の基礎となります。

表中の⑥について、

総量規制制度は、人口、産業等が集中し、汚濁が著しい広域的な閉鎖性海域(東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海)の水質改善を図る為、工場・事業場・生活排水等、全ての汚濁発生源について、総合的・計画的に汚濁負荷量の削減対策を進める制度です。

規制対象は、1日当りの平均的な排出水量が50立米以上で、排水を東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海に直接排出するか、そこに流入する河川・水路に排出する特定事業場(水質汚濁防止法施行令 別表第二に記載された特定施設を持つ事業場)です。

総量規制の対象地域では、規制対象となる特定施設は、排出水量に応じて定期的に測定をする必要があります。規制項目はCOD、窒素、リンの3つです。都府県告示で定める業種区分ごとの排水の濃度(C値)に、工場・事業場の届出最大特定排出水量(Q値)を掛けて求めた値(L値)が「排出が許容される汚濁負荷量」です。

具体的な総量規制基準の算式は、

「水質汚濁防止法施行規則」(総理府(現内閣府)・通商産業省令)で、以下の通り規定されています。

L=C×Q×0.001

L : 排出が許容される汚濁負荷量(kg/日)

C : 都府県知事が業種ごとに定める一定の値(mg/ℓ)

特定施設の設置年時により、特定施設ごとの特定排出量に対して(=製造ラインごとの特定排出量に対して)CODは3種類、窒素・リンは2種類の数値が適用されます。

Q : 特定排出水の量(立米/日)

都府県告示で定める業種区分ごとのCOD・窒素・リンの含有量(単位:mg/ℓ=C値)に、工場・事業場の届出最大特定排出水量(Q値)を掛けて求めた値(L値)が「排出が許容される汚濁負荷量」となり、規制項目ごとにkg(キログラム)で表示されます。

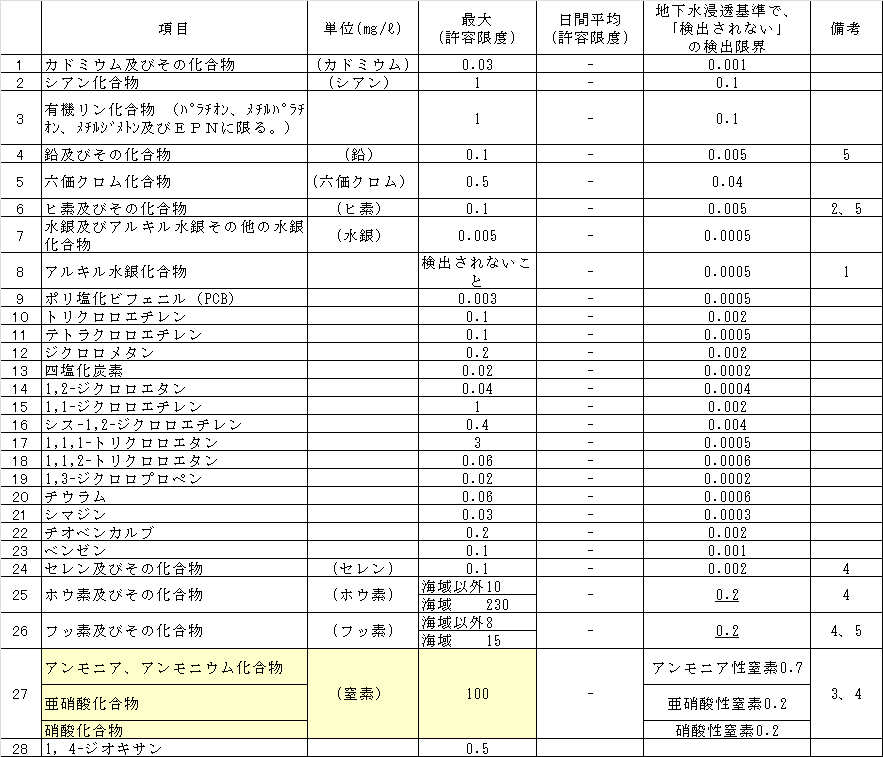

上表について、

①排水基準を定める省令 別表第1、有害物質に係る排水基準(国の定める全国一律基準)

1 「検出されないこと」とは、第2条の規定に基づき、環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検査した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいいます。

2 ヒ素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際、現に湧出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しません。

3 1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。

4 業種により暫定排水基準があります。

②地下水の濃度規制=有害物質の地下水浸透基準(水質汚濁防止法12条の三、施行規則6条の二)

=上表の最大(許容限度)欄および日間平均(許容限度)欄を削除し、最大(許容限度)は全項目が「検出されないこと」

上記項目すべてについて「検出されないこと」となっていますが、検出限界の数値が設けられています。

1 「検出されないこと。」とは、施行規則第6条の2の規定に基づき、環境大臣が定める方法により、特定地下浸透水の有害物質による汚染状態を検査した場合において、その結果が当該検定方法の検出限界を下回ることをいいます。

2 (検出限界)アンモニアまたはアンモニウム化合物にあっては、アンモニア性窒素0.7mg/ℓ、 亜硝酸化合物にあっては、亜硝酸性窒素0.2mg/ℓ、硝酸化合物にあっては、硝酸性窒素0.2mg/ℓ。

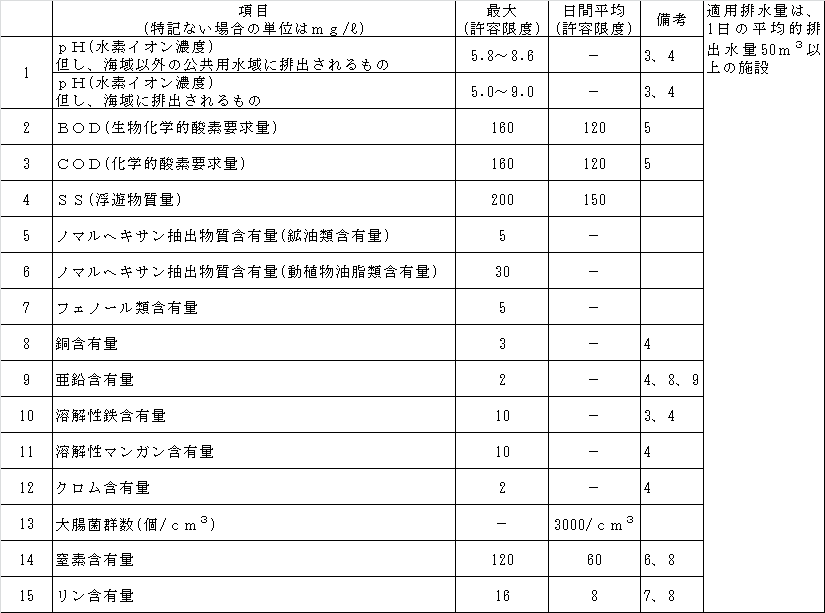

上表について、

対象は、1日の平均的な排水量が50立米以上の特定事業場です。

生活環境項目に係る排水基準(国の定める全国一律基準)=排水基準を定める省令 別表第2

1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたもの。「日間平均」とは、S54.5.16.環境庁告示第20号備考欄によります。

2 この表に掲げる排水基準は、1日あたりの平均的な排出水の量が50立米以上である工場又は事業場に係る排出水について適用します。

3 pH(水素イオン濃度)、溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しません。

4 pH(水素イオン濃度)、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量、クロム含有量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用します。

5 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用します。

6 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれのある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらす恐れのある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9,000mgを超えるものを含む)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用します。

7 リン含有量についての排水基準は、リンが湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれのある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらす恐れのある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9,000mgを超えるものを含む)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用します。

8 業種により暫定排水基準があります。

水質汚濁防止法 第14条の2第1項他(抜粋)

特定事業場の設置者は、特定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質または汚染水が公共用水域に排出され、または地下に浸透したことにより人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある時は、直ちに、その事故の応急措置を講じ、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。(特定事業場以外の工場または事業場で貯油施設等を設置する設置者も同様。)

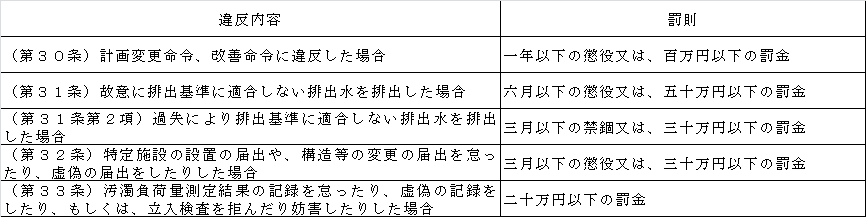

違反行為があれば罰せられる可能性があり、行為者だけでなく会社組織にも罰金が課せられます。

参考までに、一部区域を除き伊勢湾に流入する総量規制対象の三重県が条例で定める上乗せ排水基準を掲載します。

1、「第一種水域」とは、次に掲げる河川(その支派川を含む。)及びこれに接続し、流入する水路の水域をいう。

①朝明川(四日市市上水道朝明水源地(千代田町字東浦342の1)から上流の区域)

②三滝川(四日市市上水道三滝水源地(尾平町字高柳248)から上流の区域)

③内部川(四日市市上水道内部水源地(采女町花の木851の1)から上流の区域)

④鈴鹿川本川(四日市市上水道河原田水源地(河原田町字鎌田1828の2)から上流の区域)

2、「第二種水域」とは、第一種水域に属さない公共用水域(天白川水域を除く。)をいう。

3、「四日市・鈴鹿水域」とは、員弁川河口左岸から四日市市を経て中の川河口右岸に至る陸岸の地先海域及びこれに流入する公共用水域(天白川水域を除く)をいう。

4、「天白川水域とは、天白川(支派川を含む)及びこれに接続し、流入する水路の水域をいう。

5、この表の数値は、総理府令第3条に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとする。

降水量の少ない国、人口密度が高く降雨面積が狭い国などでは、飲用水や農業・工業用水の確保が大きな課題です。

海外の動向を簡単に記載します。

日本政府が関わる水事業は、経済産業省が「水ビジネス」、国土交通省が「水資源」というページで紹介しています。

厚生労働省が、飲用水の水質基準について、国際比較を一覧にまとめています。

項目が非常に多くなっています。特に化学物質についての項目が多いことが注目されます。

各国は、国際的水質規定策定の主導権を重視し、統一規格の策定を競って来ました。

具体的には、ISOが挙げられます。

ISOとは、国際標準化機構(International Organization for Standardization)の略称です。

国際的なビジネス競争(水事業の国家間競争)を除くと、

飲用水を含め、利用されるほとんどの水の水質は、生物処理法(活性汚泥法)を基礎に処理しているため、

突出した、あるいは絶対的な技術力を必要とするようなものでは無く、

一般にも広く浄化処理の考え方を共有する、というような方向、つまりISOのような規格化の必要性は無く、

SDGsのような考え方になるのではないでしょうか。

超純水製造については、最先端の半導体製造などでは必須ですので、民間各社は技術力をすでに保持しています。

下水排水の再生水を活用し、世界的に有名になったのが、シンガポールの「NEWater」です。

シンガポールは国土面積が狭いため降水量が少なく、隣国マレーシアからの輸入水に頼っていましたが、

水道部門を統括する公益事業庁(PUB)が、①国内での降水を集水、②隣国マレーシアからの輸入水、

③廃水を浄化処理した再生水(NEWater)事業、

④海水を淡水化する事業(コストと信頼性の問題により、1年で操業停止)、

の4つを柱に水道事業の見直しをしました。

この中で、絶対量としても必要だったのは、③の廃水を浄化処理した再生水(NEWater)事業です。

PUBは、再利用された水が、一般に受け入れられ難いであろうという前提で、さまざまな対策を打ちました。

NEWaterの処理プロセスを見ることができる施設として、NEWaterビジターセンターを開設し、

広告、展示会、施設見学会などを通じて一般市民にNEWaterを広く好意的に知ってもらうため、

「廃水」「下水」「汚水処理施設」などの用語を避け、「使用済み水」や「水再生施設」と呼称するなど、

イメージ改善に努め、国民に誤解を与えないような努力を重ねた結果、国民の支持を得ることが出来ました。

廃水を浄化することについて、幅広く概要を説明させていただきました。

廃水浄化の全体像を理解して頂くと、水に対する概念が少し変わったのではないでしょうか。

ただやみくもに「水をきれいに」するというようなことではなく、

目的や、どんな意味があるのかという視点を持ちつつ「水をきれいに」するという考え方が必要ではないでしょうか。

また、自然界の水の中にはいろいろな物質が、いろいろな態様で、溶けたり分散浮遊していたりします。

それらの物質は、自然循環の水中では、

各種栄養素の役割をしていたり、有害物質として障害の危険性があったりと、いろいろな性質を併せ持っています。

実際に水中で生活する生物の立場に立って、色々と考えてみるのも楽しく、また、必要なことではないでしょうか。

あるいは、いったん使った水を再利用する場合、どんな水質まで「水をきれいに」すれば良いのか。

その目安は?というようなことを考えることも大切なのではないでしょうか。

水道水、工業用水、農業用水、雑用水、水浴場の水質、自然界の水など、目安となる水質もご紹介しました。

比較して、

浄化槽処理水はかなりきれいな水を放流している、ということもご理解いただけたのではないでしょうか。

※必ず見比べてください。

各水質は、「ページの目次」の各項目をクリックしてご覧ください。

水質を比較する場合に目安となる指標はBOD値やCOD値です。

「COD値とBOD値の一般的なイメージ」もご確認ください。

浄化槽に流入する原水は、し尿と生活雑排水です。

廃水(排水)としては、何度も記載していますが、浄化処理が比較的容易な部類です。

浄化槽に必要な機器は、スクリーン、水中ポンプ、ブロワ、水槽、重力沈殿槽ぐらいです。

各種ろ過装置を通したり、膜(MF、UF、RO)処理などしたりしないで、

重力沈殿処理だけでも清澄な水質が得られます。

浄化処理が比較的簡単。浄化に必要な機器も簡単。し尿や生活雑排水とは、そういう排水なのです。

これを”当たり前”のこととして理解するためには、

ずばり、実際に浄化槽の維持管理に関わってみると、難なく理解できるのだと思います。

廃水(排水)や、さまざまな水の水質について、誤った情報があまりにも多い世の中ですが、

このページを読み、浄化の概要を理解していただくと、読者ご自身の考え方が少し変わったのではないでしょうか。

浄化槽について、もっと深く掘り下げて考えると、

まず、原水となるのはし尿と生活雑排水です。

し尿は、私たちが人工的な生産効率の良さを求めて育てた耕作物や家畜や魚介類などを調理して飲食物に変化させ、

食べることで体内でし尿となって排泄されたものです。

生活雑排水は、よくよく考えると、元々は飲食物だったものをきれいにするために洗浄した廃水でもあります。

流し台(シンク)で調理材料や食事の後の洗い物、お風呂場で身体、トイレでお尻、洗面所で手や顔や歯磨きなど。

浄化槽から定期的に引き抜く余剰汚泥(=ほとんどが微生物)は、それらの汚濁物質が微生物に変換されたものです。

微生物と関連する言葉として、常在細菌について、このページの冒頭で触れました。

さらに、

余剰汚泥の元となったし尿や生活排水は、耕作地など、自然界から取り込んだ私たちのために使った栄養素です。

私たちにとっての栄養素は、植物にとっては肥料に言い換えられます。

現状は、できるだけ生産効率が良くなるように収穫するため、化成肥料で耕作地へ還元していますが、

循環型社会や自然の摂理から考えると、余剰汚泥は大地に還元してあげるべきではないでしょうか。

現状は、SDGsの考え方と矛盾しているのではないでしょうか。