〒519-0181 三重県亀山市みずきが丘3番地10

(JR井田川駅から徒歩で40分、車で10分/駐車場:あり(2台))

浄化槽とは?

はじめに

浄化槽とは、

生活に伴う廃水(=トイレ・風呂場・洗面所・流し台・洗い場から出る廃水)を浄化処理し、

公共下水道以外に放流するための設備・施設(=「浄化槽法」第2条害1号の規定)です。

適法に住居が建てられる土地では、

法律の規定により、

公共下水道の有無(公共下水道計画区域への指定、あるいは供用開始など)に関係なく、

その敷地内に浄化槽を設置することが出来ます。

浄化槽とは、

人が生活する建物が建つと、

必然的に汚れた水(=汚水・廃水)が出るため、

汚れた水で環境を悪化させないように、

環境を保全するために、

汚水を浄化処理してから河川などに放流するため、

法律(=「浄化槽法」、あるいは間接的には、環境全般についての基礎法「環境基本法」など)の規定に基づいて、

住居に設置される設備・施設、

あるいは、

国民の財産・資産でもあります。

浄化槽は、

災害対策として、公共下水道よりはるかに優れており、

さらに、維持管理費用あるいは更新費用も、公共下水道に比べると“極めて”安く済みます。

また、浄化槽とは、

本来は、利益をだすことを目的にする事業活動で排出される廃水を浄化する施設ではなく、

人が居住すれば必然的に排出されることになる廃水(=「廃棄物処理法」の一般廃棄物に相当)を浄化するものです。

したがって、浄化槽(法)を所管する環境省では、

「よりよい水環境のための浄化槽の自己管理マニュアル」を公開しています。

浄化槽は、法令上、所有者あるいは使用者自身が、保守点検・維持管理することを前提にしており、

生活必需品とも言える、住居に付属する基礎的な設備です。

「浄化槽法」に浄化槽という用語の定義があります。

法令の構成は、その法の目的、その法で使用される用語など、重要な条文が最初の方に規定されます。

「浄化槽法」

(目的)

第一条 この法律は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第一項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。

(浄化槽によるし尿処理等)

第三条 何人も、終末処理下水道又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない。2 何人も、浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない。

浄化槽の構造(法律上の規定は後段の項目に記載します)は、

地球上のどこにでもある自然環境、

例えば、山や河川や庭や道路わきなど、どこでも、同じように循環している自然環境を

液状の環境に置き換えただけのことです。

し尿や生活雑排水(家庭から排出される廃水)は、水を多量に含むことから、液状です。

液状の廃水について、最適な浄化方法を検討した結果、浄化槽という効率的な設備にたどり着いたのです。

浄化槽でも、自然環境でも、浄化あるいは分解処理するのは、基本的には微生物たちです。

廃水に含まれる物質は、人にとって「汚れ」であっても、

微生物たちにとってはエサになる、ということです。

ただ、微生物たちは、そこら中にいます。

いろいろな生物や人間の体内や体表面にもいます(=常在細菌と言います)。

自然環境と異なる点は、

限られた容積の浄化槽で、効率よく浄化する必要があるため、

一般的な浄化槽では、ばっ気用のブロワ(=電気モータで動く送風機)を設置する必要があることです。

したがって、

仮に消費電力35W(0.035kw/時間)のブロワを設置したとすると、

1kw当たり27円として、24時間365日連続運転すると、8,278円/年間の費用がかかる、ということです。

浄化槽の浄化処理の対象は、し尿と生活雑排水です。

これらの廃水は、現在となっては、比較的浄化処理しやすい廃水です。

一般的には認知されていませんが、

浄化槽は、本来は、使用する者が維持管理・清掃できる設備です。

浄化槽法第10条第3項(後段に法令条文を転載)では、

保守点検および清掃を委託することが出来る、としています。

つまり、

法令の考え方(趣旨)は、使用する者自身が浄化槽を維持管理・清掃することが前提、とも考えられます。

※毎日のようにお家の掃除ができる方には、浄化槽の保守点検・清掃は極めて簡単ではないでしょうか。

なお、保守点検・清掃は、

法令で規定されていますので、法令上の維持管理・清掃の必要回数は、後述します。

客観的に浄化槽の維持管理・清掃の制度を見つめ直すことは、

行政の政策(田舎での必要のない公共下水道事業の推進など)の改善などにつながる課題でもあります。

浄化槽というものが、例えば「お風呂」のように、自分で使用し、維持管理する設備であれば、

浄化槽の購入も、工事業者任せではなく、自分で選ぶはずです。

この考え方の延長線に、SDGs対応型浄化槽という考え方があります。

SDGs対応型浄化槽は、

一般的な浄化槽と比べて、処理水質がより良好で、維持管理がし易く、「余剰汚泥の循環利用」が可能な浄化槽です。

なお、

「余剰汚泥の循環利用」は、

農業の内の「農耕」と切り離せない重要課題であり、

さらに、循環型社会(≒SDGs)の本質を理解するためには、

「農耕」の本質も理解する必要があります。

「農耕」の詳細についても併せて記載します。

浄化槽の「維持管理」と「清掃」に関係する法令を以下に転載します。

浄化槽法

(浄化槽管理者の義務)

第十条 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。

3 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、第四十八条第一項の規定により条例で浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度が設けられている場合には当該登録を受けた者に、若しくは当該登録制度が設けられていない場合には浄化槽管理士に、又は浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託することができる。

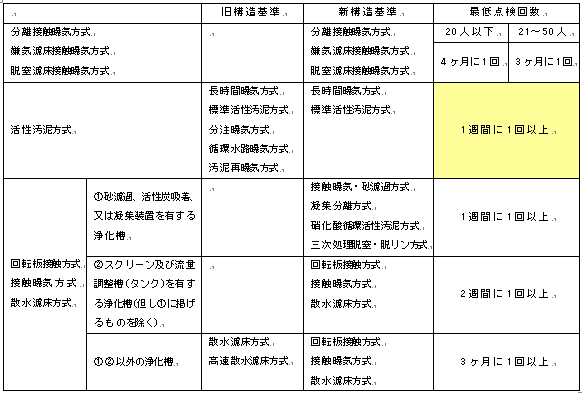

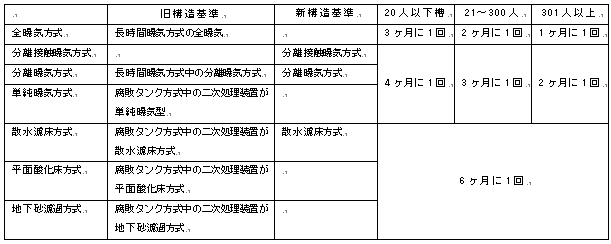

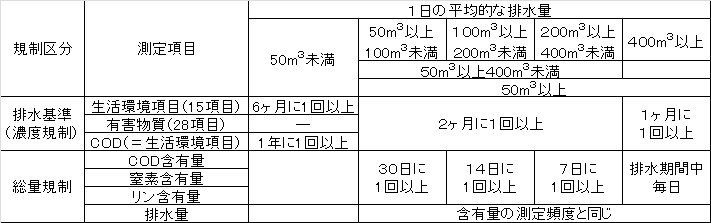

以下、「環境省関係浄化槽法施行規則」より抜粋。

大型浄化槽で、水質汚濁防止法の特定施設に該当する場合、濃度規制、総量規制が上乗せされる場合があります。

関係する法令を以下に書き出します(非常に長いので、読み飛ばしてください)。

法令を記載した後、実際の現場での作業についても④に記載します。必ず、お読みください。

「浄化槽法」

(目的)

第一条 この法律は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。三 浄化槽の保守点検 浄化槽の点検、調整又はこれらに伴う修理をする作業をいう。

四 浄化槽の清掃 浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し、その引出し後の槽内の汚泥等の調整並びにこれらに伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行う作業をいう。(浄化槽に関する基準等)

第四条 環境大臣は、浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質について、環境省令で、技術上の基準を定めなければならない。

2 浄化槽の構造基準に関しては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例で定めるところによる。

3 前項の構造基準は、これにより第一項の技術上の基準が確保されるものとして定められなければならない。

4 国土交通大臣は、浄化槽の構造基準を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

5 浄化槽工事の技術上の基準は、国土交通省令・環境省令で定める。

6 都道府県は、地域の特性、水域の状態等により、前項の技術上の基準のみによつては生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止し難いと認めるときは、条例で、同項の技術上の基準について特別の定めをすることができる。

7 浄化槽の保守点検の技術上の基準は、環境省令で定める。

8 浄化槽の清掃の技術上の基準は、環境省令で定める。(保守点検)

第八条 浄化槽の保守点検は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従つて行わなければならない。(清掃)

第九条 浄化槽の清掃は、浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて行わなければならない。(浄化槽管理者の義務)

第十条 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。「環境省関係浄化槽法施行規則」

(保守点検の技術上の基準)

第二条 法第四条第七項の規定による浄化槽の保守点検の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 浄化槽の正常な機能を維持するため、次に掲げる事項を点検すること。

イ 第一条の準則の遵守の状況

ロ 流入管きよと槽の接続及び放流管きよと槽の接続の状況

ハ 槽の水平の保持の状況

ニ 流入管きよにおけるし尿、雑排水等の流れ方の状況

ホ 単位装置及び附属機器類の設置の位置の状況

ヘ スカムの生成、汚泥等の堆たい積、スクリーンの目づまり、生物膜の生成その他単位装置及び附属機器類の機能の状況

二 流入管きよ、インバート升、移流管、移流口、越流ぜき、流出口及び放流管きよに異物等が付着しないようにし、並びにスクリーンが閉塞そくしないようにすること。三 流量調整タンク又は流量調整槽及び中間流量調整槽にあつては、ポンプ作動水位及び計量装置の調整を行い、汚水を安定して移送できるようにすること。

四 ばつ気装置及びかくはん装置にあつては、散気装置が目づまりしないようにし、又は機械かくはん装置に異物等が付着しないようにすること。

五 駆動装置及びポンプ設備にあつては、常時又は一定の時間ごとに、作動するようにすること。

六 嫌気ろ床槽及び脱窒ろ床槽にあつては、死水域が生じないようにし、及び異常な水位の上昇が生じないようにすること。

七 接触ばつ気室又は接触ばつ気槽、硝化用接触槽、脱窒用接触槽及び再ばつ気槽にあつては、溶存酸素量が適正に保持されるようにし、及び死水域が生じないようにすること。

八 ばつ気タンク、ばつ気室又はばつ気槽、流路、硝化槽及び脱窒槽にあつては、溶存酸素量及び混合液浮遊物質濃度が適正に保持されるようにすること。

九 散水ろ床型二次処理装置又は散水ろ床にあつては、ろ床に均等な散水が行われ、及びろ床に嫌気性変化が生じないようにすること。

十 平面酸化型二次処理装置にあつては、流水部に均等に流水するようにし、及び流水部に異物等が付着しないようにすること。

十一 汚泥返送装置又は汚泥移送装置及び循環装置にあつては、適正に作動するようにすること。

十二 砂ろ過装置及び活性炭吸着装置にあつては、通水量が適正に保持され、及びろ材又は活性炭の洗浄若しくは交換が適切な頻度で行われるようにすること。

十三 汚泥濃縮装置及び汚泥脱水装置にあつては、適正に作動するようにすること。

十四 吸着剤、凝集剤、水素イオン濃度調整剤、水素供与体その他の薬剤を使用する場合には、その供給量を適度に調整すること。

十五 悪臭並びに騒音及び振動により周囲の生活環境を損なわないようにし、及び蚊、はえ等の発生の防止に必要な措置を講じること。

十六 放流水(地下浸透方式の浄化槽からの流出水を除く。)は、環境衛生上の支障が生じないように消毒されるようにすること。

十七 水量又は水質を測定し、若しくは記録する機器にあつては、適正に作動するようにすること。

十八 前各号のほか、浄化槽の正常な機能を維持するため、必要な措置を講じること。

(清掃の技術上の基準)

第三条 法第四条第八項の規定による浄化槽の清掃の技術上の基準は、次のとおりとする。一 多室型、二階タンク型又は変型二階タンク型一次処理装置、沈殿分離タンク又は沈殿分離室、多室型又は変型多室型腐敗室、単純ばつ気型二次処理装置、別置型沈殿室、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽の沈殿池及び汚泥貯留タンク又は汚泥貯留槽の汚泥、スカム、中間水等の引き出しは、全量とすること。

二 汚泥濃縮貯留タンク又は汚泥濃縮貯留槽の汚泥、スカム等の引き出しは、脱離液を流量調整槽、脱窒槽又はばつ気タンク若しくはばつ気槽に移送した後の全量とすること。

三 嫌気ろ床槽及び脱窒ろ床槽の汚泥、スカム等の引き出しは、第一室にあつては全量とし、第一室以外の室にあつては適正量とすること。

四 二階タンク、沈殿分離槽、流量調整タンク又は流量調整槽、中間流量調整槽、汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばつ気室又は接触ばつ気槽、回転板接触槽、凝集槽、汚泥貯留タンクを有する浄化槽の沈殿池、重力返送式沈殿室又は重力移送式沈殿室若しくは重力移送式沈殿槽及び消毒タンク、消毒室又は消毒槽の汚泥、スカム等の引き出しは、適正量とすること。

五 汚泥貯留タンクを有しない浄化槽のばつ気タンク、流路及びばつ気室の汚泥の引き出しは、張り水後のばつ気タンク、流路及びばつ気室の混合液浮遊物質濃度が適正に保持されるように行うこと。

六 第一号から第五号までの規定にかかわらず、使用の休止に当たって清掃をする場合には、汚泥、スカム、中間水等の引き出しは全量とすること。

七 前各号に規定する引き出しの後、必要に応じて単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行うこと。

八 散水ろ床型二次処理装置又は散水ろ床及び平面酸化型二次処理装置にあつては、ろ床の生物膜の機能を阻害しないように、付着物を引き出し、洗浄すること。

九 地下砂ろ過型二次処理装置にあつては、ろ層を洗浄すること。

十 流入管きよ、インバート升、スクリーン、排砂槽、移流管、移流口、越流ぜき、散気装置、機械かくはん装置、流出口及び放流管きよにあつては、付着物、沈殿物等を引き出し、洗浄、掃除等を行うこと。

十一 槽内の洗浄に使用した水は、引き出すこと。ただし、使用の休止に当たつて清掃をする場合を除き、嫌気ろ床槽、脱窒ろ床槽、消毒タンク、消毒室又は消毒槽以外の部分の洗浄に使用した水は、一次処理装置、二階タンク、腐敗室又は沈殿分離タンク、沈殿分離室若しくは沈殿分離槽の張り水として使用することができる。

十二 単純ばつ気型二次処理装置、流路、ばつ気室、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽のばつ気タンク、汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばつ気室又は接触ばつ気槽、回転板接触槽、凝集槽、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽の沈殿池及び別置型沈殿室の張り水には、水道水等を使用すること。

十三 使用の休止に当たつて清掃をする場合には、一次処理装置、二階タンク、腐敗室又は沈殿分離タンク、沈殿分離室及び沈殿分離槽の張り水には、水道水等を使用すること。

十四 引き出し後の汚泥、スカム等が適正に処理されるよう必要な措置を講じること。

十五 前各号のほか、浄化槽の正常な機能を維持するため、必要な措置を講じること。

浄化槽は、

5人槽・7人槽・10人槽・数十人規模の浄化槽など、

1戸建てや比較的小規模な集合住宅ごとに設置されるさまざまな型式の既製品や、

住宅団地・高層マンションなど、

現場でコンクリート施工で設置する大型の浄化槽まで、いろいろな規格や構造や規模があります。

したがって、「維持管理」と「清掃」も作業内容が、若干は、異なることになります。

しかし、

浄化槽の機能の考え方、汚水を浄化処理する仕組みの考え方は、

規格や構造や規模が変わっても同様です。

浄化槽の「維持管理」と「清掃」について、

明文化された法令の規定は、上記のように非常に難解なように見えます。

しかし、

ひとつひとつの作業の内容を、

いろいろな規格や構造、異なる型式について、全ての作業工程について、条文として明文化して記載すると、

こと細かく、具体的に記載せざるを得ないため、上に転載したように難解になってしまいます。

一般的には、例えば、お風呂掃除の仕方など、具体的にこと細かく文章で書き出すことなど、しないと思います。

例えば、

お風呂の掃除について、

作業の内容を、

既に流通して実在するいろいろな規格や構造の“全ての”お風呂について、

条文として明文化して記載すると、

同じように難解になるのだろう、と想像できると思います。

それほど難しくないことが、法令の規定として明文化すると、難しく感じるようになっていないか?

という視点が必要です。

一方で、

浄化槽とは、

人が生活する住居には欠かせない設備ですし、

浄化槽の「維持管理」と「清掃」は、

洗濯機やお風呂と同じように、住宅設備のひとつとして、

いってみれば、

(お風呂)掃除や洗濯など、日常的に必要な「家事」の一種です。

したがって、

浄化槽の「維持管理」と「清掃」は、

水を浄化処理する工程が理解できていれば(あるいは、理解できるようになれば)、家事と類似する作業と言えます。

しかも、浄化槽保守点検業者に維持管理を委託していれば、それなりの費用が発生している状態です。

再度記載しますが、

一般的には認知されていませんが、

浄化槽は、本来は、使用する者が維持管理・清掃できる設備です。

「浄化槽法」第10条第3項では、

保守点検および清掃を委託することも出来る、としています。

浄化槽とは、

適正・適法な「使用」をし、

適正・適法な「維持管理」と「清掃」を実施していれば、

放流水の水質は、

必然的に、

排水基準を十分に下回るレベルで管理できる設備です。

適正・適法な「使用」方法、

浄化槽の放流水の水質基準、

を下記に転載します。

なお、

参考として、実際の大型浄化槽の放流水の水質については、別のページに記載しています。

水道水の水質などと比較してご覧ください。

また、参考までに、浄化槽の保守点検を自分で実施することについて、行政の考え方の一例をリンク付けしました。

最後に、

501人槽以上の大型浄化槽など、

自身で保守点検・清掃を実施することが困難な場合、

当社が一定期間、顧問として、業務支援を行うことは可能ですので、

「浄化槽保守点検業務」のページをご覧ください。

「環境省関係浄化槽法施行規則」

(使用に関する準則)

第一条 浄化槽法(以下「法」という。)第三条第三項の規定による浄化槽の使用に関する準則は、次のとおりとする。一 し尿を洗い流す水は、適正量とすること。

二 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であつて、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。

三 法第三条の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により浄化槽とみなされたもの(以下「みなし浄化槽」という。)にあつては、雑排水を流入させないこと。

四 浄化槽(みなし浄化槽を除く。第六条第二項において同じ。)にあつては、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと。

五 電気設備を有する浄化槽にあつては、電源を切らないこと。

六 浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。

七 浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。

八 通気装置の開口部をふさがないこと。

九 浄化槽に故障又は異常を認めたときは、直ちに、浄化槽管理者にその旨を通報すること。

(放流水の水質の技術上の基準)

第一条の二 法第四条第一項の規定による浄化槽からの放流水の水質の技術上の基準は、浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラム以下であること及び浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合が九十パーセント以上であることとする。ただし、みなし浄化槽については、この限りでない。

設備・施設を取り扱うためには、取扱説明書が必要です。

浄化槽のメーカー、型式が確認できれば、

メーカーに問合せ、あるいは、インターネットで検索すると、

取扱説明書や「浄化槽維持管理要領」が確認できます。

なお、浄化槽行政の全国団体である

「全国浄化槽推進市町村協議会(=全浄協)」【会員市町村1,355/1,718(全市町村数、東京23区は除く)】では、

国庫補助対象とされる浄化槽を全浄協に登録された浄化槽として、特別に扱っているようです。

浄化槽(法)を所管する国の機関は、環境省です。

環境省では、「よりよい水環境のための浄化槽の自己管理マニュアル」を公開しています。

浄化槽とは、し尿・生活雑排水を公共用水域へ放流するため、これらの廃水を浄化処理するための設備のことです。

戸建住宅用には、5人槽、7人槽、10人槽あたりが一般的に普及しています。

既製品としては、最小規格が5人槽ということになります。

しかし、浄化槽は、処理人槽に応じて個別に設計設置することが出来ます。

アパートの場合は、その建物の所有者が中型から大型の浄化槽も所有することになりますが、

マンションの場合は、賃貸ではなく、分譲の場合は共有所有という形態になります。

戸建て住宅団地の場合の大型浄化槽も共有所有という形態で宅地造成され、地方公共団体へ移管することになります。

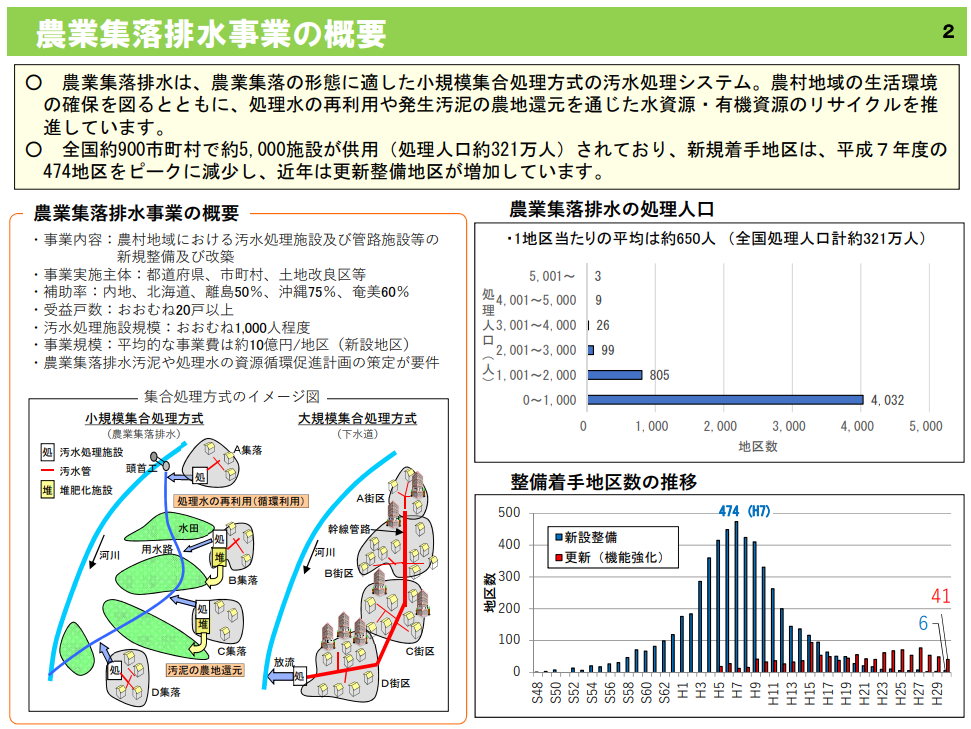

農業集落排水施設も、法律上は、浄化槽法で規定される浄化槽です。

詳しくは、後段の「3、農業集落排水施設」で記載します。

浄化槽法第2条第1号の2に定義があります。

「浄化槽法」

第二条一の二

公共浄化槽

第十二条の四第一項の規定により指定された浄化槽処理促進区域内に存する浄化槽のうち、第十二条の五第一項の設置計画に基づき設置された浄化槽であつて市町村が管理するもの及び第十二条の六の規定により市町村が管理する浄化槽をいう。第十二条の五

市町村は、浄化槽処理促進区域内に存する建築物(国又は地方公共団体が所有する建築物を除く。)に居住する者の日常生活に伴い生ずる汚水を処理するために浄化槽を設置しようとするときは、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、浄化槽の設置に関する計画(以下「設置計画」という。)を作成するものとする。第十二条の六

市町村は、浄化槽処理促進区域内に存する浄化槽であつて地方公共団体以外の者が所有するものについて、環境省令で定めるところにより、自ら管理することができる。

「公共浄化槽」という新たな定義と、

「雨水の排除は税金で、廃水(汚水)の浄化および排除は私費で」という原則は、密接に関連しています。

田舎で公共下水道事業を推進することは、あらゆる意味で、見当違いですが、公共浄化槽は許容範囲と言えそうです。

ただ、公共浄化槽という考え方は、次の2点で矛盾します。

①「雨水の排除は税金で、廃水の浄化および排除は私費で」という原則

※ただし、総務省は、この原則を2006(平成18)年に変更しています。結果、矛盾を生じています。

②廃水浄化処理の現状から判断すると、みなし浄化槽を浄化槽に替える必要性はありますが、緊急性はありません。

浄化槽は、工場で生産される規格品と現場施工の浄化槽があります。

適正に維持管理されている浄化槽は、

公共下水道に接続する必要は無く、

接続を強制する法律も実在しません。

下水道法では、

「下水」(=廃水)を下水道に接続しなければならない。としています。

普通に考えると、

浄化槽の浄化処理済の排出水は、

もはや「下水」(=廃水)ではありません。

したがって、

公共下水道が整備されたとしても、浄化槽を下水道に接続する必要はありません。

浄化槽についての法律規定は、

下水道法ではなく、「浄化槽法」(=上述)を確認する必要があります。

また、法律が異なっても、規制などが矛盾することは、一切ありません。

つまり、何かの条文規定に従っていれば、その規定を否定する条文は存在しません。

なお、行政としては、行政運営上、法令の規定は遵守する必要があります。

おかしな行政指導をしている場合、法律の条文の理解というよりも、国語読解力の問題という場合があります。

念のため、他の条文も確認してみましょう。

下水道法第10条によると、下水道に接続しなければならないのは、「汚水」です。

「汚水」とは何か?下水道法の第2条第1号に「下水」の定義があります。

下水道法の第2条第1号では、わざわざ日本語の「廃水」を「下水」という法律用語に置き換えているのです。

「下水道法」

(用語の定義)

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(排水設備の設置等)

第十条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠きよその他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。

「下水道普及率」は、現在では一般的には使用されず、「汚水処理人口普及率」が一般的になっています。

「汚水処理人口」普及状況の指標は、

下水道、農業集落排水施設等、浄化槽、コミュニティ・プラントの各汚水処理人口の普及状況を、

人口で表した指標を用いて統一的に表現することについて三省で合意したことに基づくものであり、

平成8年度末の整備状況から公表しています。(環境省)

三省とは、環境省、農林水産省、国土交通省のことです。

「汚水処理人口普及率」=下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽などを利用できる人口を総人口で除して算出

「汚水衛生処理率」は、法制度を踏まえ、総務省が発表する最も現状を表す指標と言えそうです。

以下、総務省より転記しました。

汚水衛生処理率とは、下水道法上の下水道のほか、農業集落排水施設、コミュニティ・プラント(地域し尿処理施設)、浄化槽等により、汚水が衛生的に処理されている人口の割合を表したもので、その算式は次のとおりである。

なお、現在水洗便所設置済人口とは、水洗便所を設置・使用している人口であり、下水道等の整備済区域であっても下水道等には接続されていない人口、生活雑排水を処理しない単独処理浄化槽を設置している人口は除かれている。汚水衛生処理率算式

水衛生処理率(%) = ( 現在水洗便所設置済人口 / 住民基本台帳人口 ) ×100

※平成24年7月9日から改正住民基本台帳法が施行され、外国人住民も住民基本台帳制度の対象となった。

排水規制(=川などに放流する時の水質の規制)の対象となる廃水は、次の2つです。

①し尿・生活雑排水(=人が生活するだけで必ず排出される廃水)、

②事業廃水。

この他、降水時などに自然発生する汚濁排水などのように、

汚濁原因を特定できないような廃水は、規制対象になっていません。

とにかく、すべての廃水を浄化する目的(=廃水を規制する目的)は、環境を保全するためです。

し尿・生活雑排水の水質を規制する法律は、浄化槽法です。

事業場の排水の水質を規制する法律は、水質汚濁防止法です。

し尿・生活雑排水・事業場排水のいずれかを浄化していない場合、その排水は、廃水ですので、

下水道が整備されると、下水道法第10条の「下水」と評価されますので、下水道に接続する義務が生じます。

排水が、下水道法が定義する「下水」と評価されないためには、

「浄化槽法」と「水質汚濁防止法」の排水規制に適合するまで浄化できる設備・施設を設置する必要があります。

他のページに記載します。誘導リンクをクリックして移動し、ご覧ください。

循環型社会の価値観が浸透しつつある中、以下、3つの考え方が大切です。

廃水は、都市部を除き、出した場所で浄化処理して、自然界へ戻してあげる。のが原則です。

人類が多量に採取した水は、人類のためだけのものではありません。

したがって、

採取した地点で、他の生物も生息する自然環境に返還してあげる必要があります。

返還するのは、

浄化処理水と余剰汚泥(≒多くが汚れ成分をエサとして分解吸着などしてくれた微生物たち)です。

浄化槽の設置や、単独処理浄化槽の浄化槽への取り換え工事については、

行政による補助金の制度が、市町村によっては有ります。

次の2つの制度が基本になるはずです。

①生活雑排水処理による汚濁負荷のうち削減負荷の寄与分を基に、

合併処理浄化槽を設置する費用の約4 割を補助対象とする制度が、市町村によっては、あります。

②合併処理浄化槽の工事費用と単独処理浄化槽の撤去費用が、基準額を超える場合、最大9 万を助成する制度が、

市町村によっては、あります。

ただ、本来は、水を汚した人、廃水を出す人は、廃水を浄化処理する責任があります。

また、どんな廃水であっても、

浄化処理する設備・施設を①設置・②維持管理・③更新する費用を負担する責任は、原則として、排出者にあります。

廃水による何らかの損害が発生した場合、責任を負う必要もあります。

維持管理を委託していても、管理状態が適正にされているかどうか、という問題の責任も排出者側にあります。

したがって、

廃水排出者は、

費用がかかる話ですので、

浄化処理施設をどれにするのか、

維持管理方法をどのようにするのか、

環境を保全する目的で廃水を浄化すれば良いのですから、

法規制の範囲内で、いろいろな選択をする義務や権利があります。

公共下水道は、公共施設ですので、公共性がある廃水を浄化処理するための施設です。

したがって、基本的に、法律上も、事業廃水は、公共下水道事業の対象にならないはずです。

大型浄化槽は、都市計画法上の下水道(下水道と接続するという意味ではありません)として、公共施設です。

1戸建て建築物の浄化槽は、公共性がありませんので、

本来は、個人の費用と責任で施工・設置しなければならない設備です。

都市部を除けば、公共下水道よりも浄化槽の方が“はるかに”効率が良い設備・施設です。

浄化槽は、環境を保全するための設備・施設というだけでなく、

公共下水道とは違って、災害対策にもなり、維持管理費用や更新費用も安く済みます。

しかし、田舎で、既に浄化槽が整備されている地域にもかかわらず、公共下水道事業を推進している場合もあります。

現在でも計画中の公共下水道事業は、都市ではなく田舎です。

田舎の公共下水道は、寿命が来ても、地方公共団体の財政負担が大きすぎるため、更新できそうにありません。

上記のようなケースは、税金の無駄遣いの代表例です。

法制度や実情を知らないで推進する、地方公務員の皆さん、

議会で事業予算の承認を議決する市議会議員の過半数、

事業予算を編成する組織のトップとして市町村長の皆さん、

に支払われる給与についても、有権者の皆さんは、よくよく考える必要があります。

SDGsが浸透してきている状況ですので、住人の皆さんの知識レベルについても課題があると言えます。

大型浄化槽を含めた浄化槽の場合は、

現在の法律(浄化槽法施行規則 第1条の2)では、

生物化学的酸素要求量(BOD)の除去率が90%以上、かつ、放流水のBODが20mg/L以下、と

上限値が、浄化処理の性能基準(法律上は「技術上の基準」)として定められています。実際の水質は異なります。

廃水の浄化は、排出地点で処理する方が、“極めて”安く済みます。

浄化槽や事業場の廃水浄化処理施設がこれに該当します。

しかし、公共下水道は、これに該当しません。

理由説明のため、公共下水道事業の土木建築費用の概略を以下に記載します。

公共下水道の政策目的は環境保全です。

しかも公共なので、本来の対象は、事業所の廃水などではなく、住民のし尿・生活雑排水です。

住民のし尿・生活雑排水は、事業廃水と比べると、性状が安定しているため、浄化は比較的容易です。

したがって、環境保全に本来必要な機能は、浄化槽と同じく、廃水浄化機能を持つ施設だけです。

このため、廃水を処理施設まで移送する配管が、少なければ少ないほど、事業全体のコストは安く済みます。

加えて、下水道配管埋設工事費用は、水道配管と比べると2~3倍以上かかります。

廃水を移送する配管は、圧送されている水道配管(=蛇口をひねれば水が出てくる状態)と違って、

自然流下ですので、勾配を設けて配管を埋設しないと廃水が流れません。

したがって、少しづつ深く掘削していく必要があること、

制限なく深く掘れませんので、途中でポンプアップ施設を設ける必要があること、

配管が道路下に埋設されるため数十年単位で陥没する可能性を回避する必要があることなど、

配管埋設工事費用は、都市地域を離れてからは、田舎に行けば行くほど、増えていくことになります。

田舎の公共下水道事業の場合、全体の7~8割位は廃水移送に関連する費用になっているはずです。

詳しくは、公共下水道事業決算報告書を確認する必要があります。

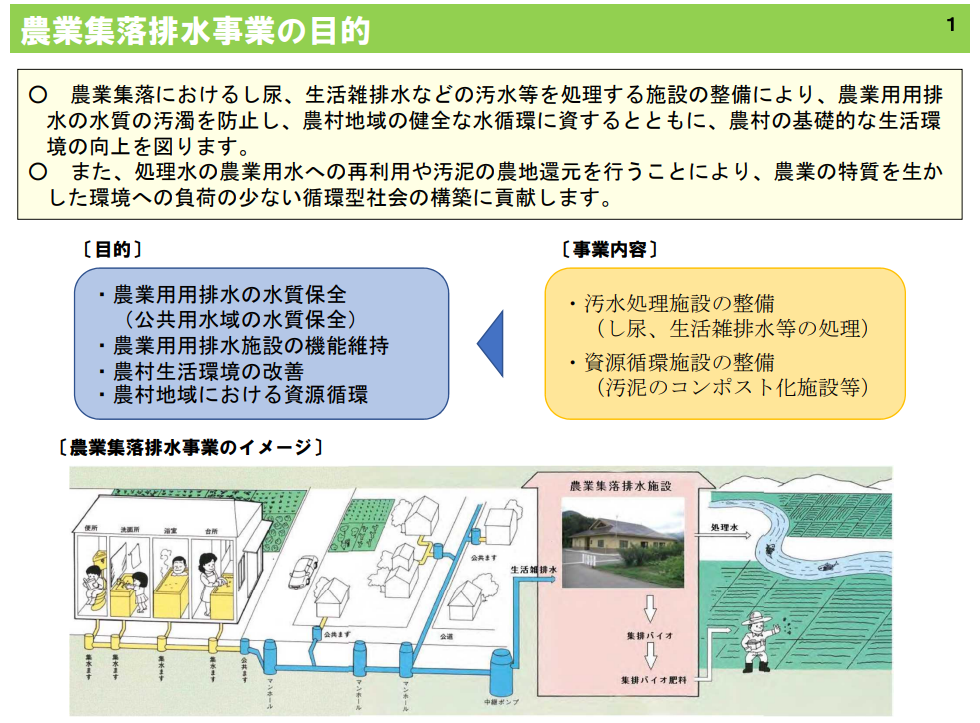

農業集落排水施設は、法令上の定義は浄化槽として、

1983(昭和58)年から農林水産省の補助金事業として、全国に設置されました。

関係する法令は、

環境省が所管する、水質汚濁防止法(501人槽以上)、浄化槽法(排水基準)、廃棄物処理法(汚泥)、

農林水産省が所管する肥料取締法(肥料を業としてあるいは譲渡して使用する場合、分類は普通肥料の汚泥肥料)、

国土交通省が所管する建築基準法(浄化槽の構造基準)、

などが関連します。

農林水産省が所管する事業ですので、

浄化槽の運営に関しても、所管は農林水産省になるはずですが、

運営についての関連法は、ほとんど環境省が所管しています。

したがって、事業経営の考え方、現場の実務、法令に基づく仕組みなど、

さまざまな課題に取り組む際には、縦割り行政の弊害が表面化する事業です。

農業集落排水施設の現状について、「農業集落排水事業の取組状況について」全10ページ

農林水産省農村振興局整備部地域整備課 2020(令和2)年の一部を掲載します。

1991(平成3)年衛浄65号「農業集落排水施設の維持管理について」

(厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長から各都道府県浄化槽行政主管部(局)長あて)や、

「農業集落排水施設維持管理ガイドライン」1994(平成6)年厚生省監修の書籍が、あります。

特記すべきは、「浄化槽の清掃業務に携わる団体等を活用」と言及している点です。

したがって、農業集落排水施設の維持管理は、

浄化槽の清掃業者兼市町村の一般廃棄物収集運搬業者に委託されているケースが多くなっています。

し尿・生活雑排水の浄化処理は、現在では浄化が容易になりましたが、

数十年前までは、廃水を効率良く浄化する考え方あるいは方法論が確立していなかったようです。

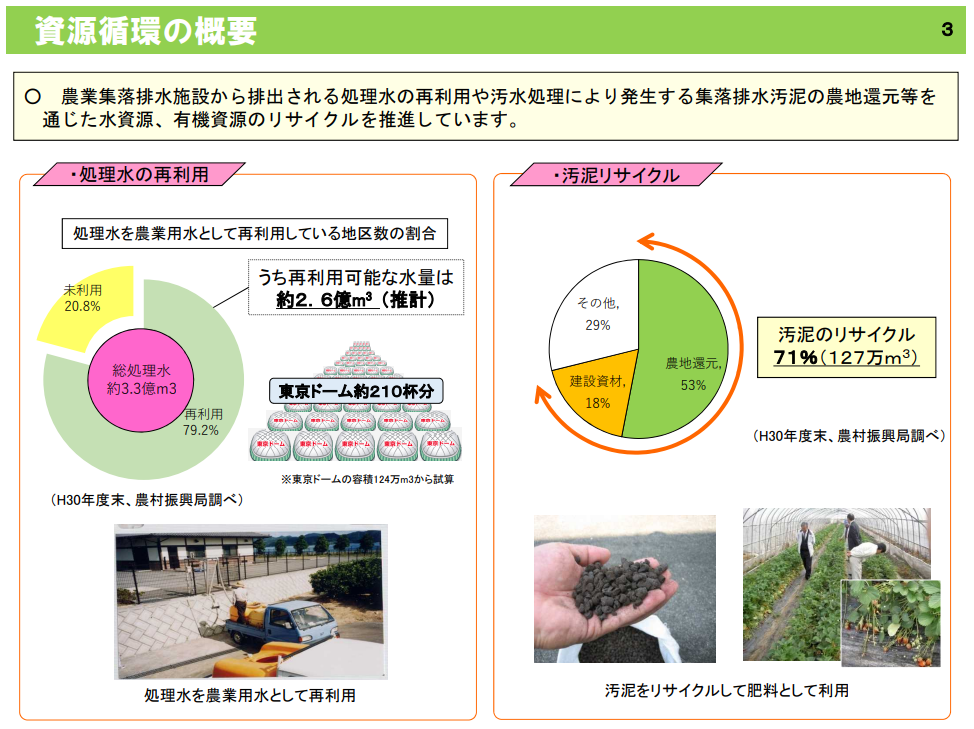

したがって、処理水や余剰汚泥の循環利用を考えた当時の事情では、

浄化処理が低いレベルで対応策を検討したためか、

処理水や余剰汚泥の循環利用の方法について、

環境省をはじめとして、国や地方公共団体の考え方や方針には、矛盾が生じています。

参考までに、市町村長用アンケートなどの資料を誘導リンクに貼り付けました。

本来、導き出されるべき結論は、

①し尿・生活雑排水の処理は、ヤマメやイワナが生息できそうなレベルまで浄化し、

②その水質まで浄化した場合には、

③適切かつ適法な方法で、

④処理水と余剰汚泥は大地へ還元する、

必要があります。

現状、法令は、上記のようには整備されていません。

なお、農業集落排水施設は、その規模において、大型浄化槽に分類されるため、

浄化処理がうまく出来ていない場合、あるいは保守点検業務が良好にできていない場合、

大型浄化槽の特徴を理解していれば、

十分な改善の余地がある施設です。

農業集落排水施設に関する事柄に関わる団体として、

正会員(市町村、土地改良区=令和5年4月現在;641/約1,700市町村)、

特別会員(都道府県、土地改良事業団体連合会)を法律上の社員として構成する団体です。

農林水産省が補助金事業として実施しましたので、浄化槽の運営に関しての所管は農林水産省になるはずですが、

運営についての関連法は、ほとんど環境省が所管しています。

処理水については、

河川などへ放流する場合の排水基準としては、浄化槽法の排水規制、

耕作地での再利用については、農業用水基準が目安として存在しています。

余剰汚泥については、

自家消費する場合は、一般廃棄物の汚泥の再生として、廃棄物処理法施行令、環境省告示第二十七号が関係し、

業として、あるいは譲渡する場合は、肥料取締法が関連します。

現状、農業集落排水施設は、全国的に、矛盾だらけの公共施設、と評価できます。

住居が密集していない地域では、個別に浄化槽を設置する方が費用対効果を含め、さまざまな面から効率的ですが、

農業集落排水施設は、公共下水道事業の小型版のような施設のため、非効率な施設、と評価できます。

ただし、処理水や余剰汚泥の循環利用を前提条件とするなど、特例的に推進された事業として許容されます。

しかし、全国的に、余剰汚泥の循環利用は進んでおらず、さらに、公共下水道への接続が検討されるような状況です。

農業集落排水施設は、独立した事業として計画され、処理水や余剰汚泥を循環して利用する目的もあります。

したがって、当然に、事業は独立採算事業として継続される必要があります。

公共下水道事業に接続して、決算を同じにして、運営状況を不透明にするなどという選択肢はあり得ません。

ところで、処理水や余剰汚泥の循環利用ができない事情がある場合、

保守点検や維持管理の方法が間違っている、と推定できます。

以下、農林水産省が出した手引きなどを掲載します。

保守点検や維持管理の方法が適正・適法にされている場合、

処理水や余剰汚泥の循環利用に関して、足かせになっている、とする見方もあります。

①「農業集落排水施設の処理水のかんがい利用に関する手引き(案)」

2017(平成29)年 農林水産省 農村振興局 整備部 地域整備課

水田かんがい、畑地かんがいに分け、かんがい用水の適性とされる水質について記載している項目があります。

②「農業集落排水資源の再生利用に関する手引き(案)」全137ページ 2017(平成29)年 地域整備課

目立つのは、イメージという語句です。

農業集落排水施設の運営は、事業目的の評価について、明かにうまくいっていない状況ですので、

対策としては、

保守点検や維持管理方法の是非、処理水や余剰汚泥が自然界では当然に発生すること、などの探究につきます。

③「参考資料」全51ページ

https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/nn/n_nouson/syuhai/attach/pdf/170825-2.pdf

アンケート調査が含まれています。

処理水や余剰汚泥を再利用する必要性については、さまざまな考え方があります。

次のような考え方が、大切なのではないでしょうか。

私達が食べるミネラルなどの栄養素が豊富な野菜や果物など、つまり農作物は、農地から収穫されます。

農作物は、主に光合成で成長しますが、光合成以外に、農地からミネラルなどの栄養素を吸収して成長します。

牛・豚・ニワトリなどの畜産物はエサで成長しますが、彼らのエサのほとんども、農地から収穫される農作物です。

つまり、私たちが飲み食いする牛乳や肉類も、農作物が形を変えて出来ている、ということができます。

※栄養素とは?

人の場合、タンパク質・糖質・脂質・ビタミン・ミネラルに分類して、5大栄養素としています。欠乏すると、生命が維持できず、死に至ることがあります。動植物の栄養素は、種により異なります。

私たちは、直接的あるいは間接的に、農地からミネラルなどの栄養素を食事として取り込んでいることになります。

これとは逆に、農地は、農作物を収穫するたびにさまざまな栄養素が抜き取られ、やせ細ることになります。

食事は、私たちの排泄物となり、浄化槽で微生物の消化を経由し、汚泥に変換され、余剰汚泥として排出されます。

循環型社会を考慮すれば、

農地から収穫された耕作物を利用した人は、

余剰汚泥を

持ち出した農地へ還元すべき必然性があるのではないでしょうか。

現状、余剰汚泥は、循環系の外へ廃棄(コンクリート原料としての再利用、焼却、埋め立てなど)されています。

私たち人間は、耕作地から収穫物を搾取したいだけ搾取し、

実態としては、

搾取して排出される廃棄物は、循環利用しない、どう処理されているかも関心を持たない、

つまり、自然環境に責任を持たない、循環型社会とは程遠い状態です。

ところで、し尿・生活雑排水は、人が生活すれば必ず排出される廃水です。

この廃水に限っての話ですが、

廃水には、洗剤、医薬品、化粧品なども含まれますが、通常の生活では、有害物質などが混入することはありません。

※有害物質を含む新しい化学合成物質などについて

毎年新しい化学物質が作られる時代です。しかし、それを使った場合、環境への悪影響が懸念されます。

したがって、製造段階では、化学物質管理制度というような仕組みがあり、

使い終わった後の規制として、水質汚濁防止法による排水基準規制があります。

これらの制度は、議会制民主主義の制度で構築された仕組みです。

仕組みについて、詳しくは別のページに記載しましたので、誘導リンクから移動してご覧ください。

この廃水を浄化処理した処理水や浄化のために活躍した余剰汚泥の循環利用について、

「何が含まれているか分からない!」「有害物質が混入しないとも限らない!」「循環利用して問題が有ったら?」

などと懸念を示される方が多いのが現状です。

しかし、浄化処理水は、河川や海などに放流され、水生生物には直接接触しながら自然界を循環し、

余剰汚泥も、焼却されたり、コンクリートの原料にされたりしますが、最終的には自然界を循環することになります。

見方を変えると、

直接的に目に見えないようなところでは、自然界へ放出することには平気でも、

直接見えるような身近な耕作地などへ還元して循環利用する行為は、「廃棄に等しい行為であり賛成できない。」など

の考え方と同じようになりますが、いかがなものでしょうか。

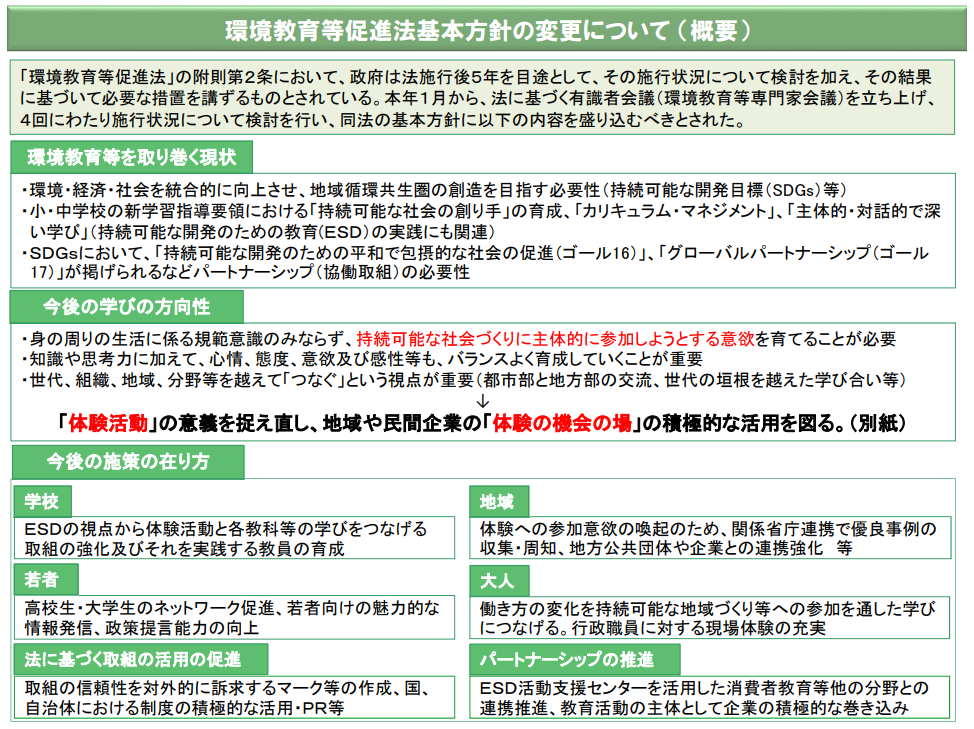

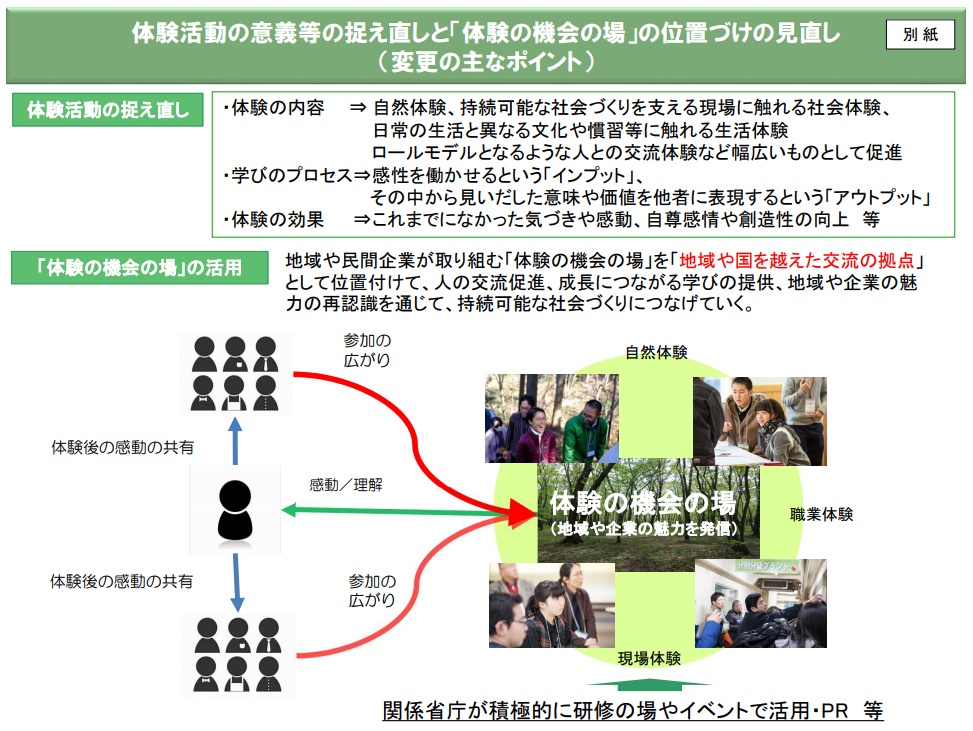

「環境教育等促進法」(略称)という法律があります。

2011(平成23)年6月15日に、「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」の改正法

「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」が公布され、平成24年10月1日に施行されました。

「自然再生推進法」という法律もあります。

法律の基礎として、まず取り組むべきは、下水道を除外して浄化槽処理水や余剰汚泥の循環利用ではないでしょうか。

「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」

(目的)

第一条 この法律は、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会(以下「持続可能な社会」という。)を構築する上で事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体(以下「国民、民間団体等」という。)が行う環境保全活動並びにその促進のための環境保全の意欲の増進及び環境教育が重要であることに加え、これらの取組を効果的に進める上で協働取組が重要であることに鑑み、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組について、基本理念を定め、並びに国民、民間団体等、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に必要な事項を定め、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。「自然再生推進法」

(目的)

第一条 この法律は、自然再生についての基本理念を定め、及び実施者等の責務を明らかにするとともに、自然再生基本方針の策定その他の自然再生を推進するために必要な事項を定めることにより、自然再生に関する施策を総合的に推進し、もって生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを目的とする。

昔は、発想に無かったような法律と言えます。

法律の内容について、環境省資料(2018(平成30)年6月の閣議決定時点での概要)を掲載します。

限りのある地球の規模に対して、

急激に人口が増加し、工業技術などの進歩もあり、「公害」という社会問題が発生したため、

すべての人工的廃水を対象に、法令に基づく排水規制の制度が、少しづつ強化される方向で、構築されてきました。

し尿・生活雑排水は、浄化槽法によって排水の水質が規制されるようになりました。

その他の廃水(主な事業所などから排出される人工的廃水)については、

例えば、主に事業場廃水で特定施設に指定されている場合、あるいは大型の浄化槽や公共下水道の終末処理場なども、

水質汚濁防止法によって排水の水質が規制されています。

廃水浄化処理の技術力や考え方、

あるいは資金力に乏しい業種を保護する観点、

閉鎖性水域についてのより厳しい水質規制強化、さらに、廃水にもさまざまな種類がありますので、

水質汚濁防止法による排水の水質規制は、一律という訳ではありません。

ただ、このページで取り上げている「し尿」や「生活雑排水」については、

現在となっては、浄化が比較的容易な分類です。

そんな状況下で、1996(平成8)年には、

浄化槽を所管する環境省、農業集落排水施設を所管する農林水産省、公共下水道を所管する国土交通省の3省が、

合同で、それまでの「下水道普及率」というような語句ではなく、「汚水処理人口」という語句に変更しました。

したがって、現在では、

①廃水を浄化する目的は、環境を保全するためであること、

②廃水浄化の方法は、家計と同じように財源が限られているため、費用対効果が最優先される必要があること、

③廃水浄化処理の原則は、都市部を除き、出した場所で浄化処理し、自然界へ戻してあげること、

④SDGsの循環型社会だけでなく、あらゆる視点から、浄化処理水や余剰汚泥の循環利用が必要であることなど、

一般常識として、広く周知されるべき時代が到来しているように思われます。