〒519-0181 三重県亀山市みずきが丘3番地10

(JR井田川駅から徒歩で40分、車で10分/駐車場:あり(2台))

浄化槽を下水道に接続?

「浄化槽法」に定義される浄化槽は、

ご自身で(参考:「浄化槽の自己管理マニュアル」 環境省)、

あるいは、

業者(浄化槽保守点検業者)に委託して、

“適正に”管理していれば、

公共下水道が来て(≒供用開始あるいは下水道計画区域に指定など)も、

環境保全、

あるいは法令順守の視点からも、

論理的・倫理的にも、適正な管理状況ですし、

浄化槽を廃止・撤去させる法律の規定も実在しないため、

“浄化槽を下水道に接続”すべき

法令上の義務も無く、

接続すべき必要性は、何もありません。

※浄化槽とは、し尿や生活雑排水(=生活すれば排出されるすべての廃水)を処理し、

公共下水道以外に放流するための設備又は施設です。

※単独処理浄化槽やみなし浄化槽(=一部の廃水を浄化処理しない設備)は、基本的には、対象外です。※現状は、多くの方が、実在する法律の条文(=日本国語)を正しく理解できていない状態です。

「下水道の整備が済めば浄化槽を止めて下水道に接続を・・・。」というような、

間違った条文解釈に基づく言葉(口頭による行政指導など)に惑わされないでください。

行政指導(=書面では「勧告」などと記載されています)とは、法令上の強制力は無く、単なる“お勧め”です。

しかし、間違った行政指導をしている場合には、

単なる“お勧め”ではなく、「行政手続法」で定義する「処分」と評価できる可能性があり、

損害が発生した場合には、損害賠償請求の対象になる可能性がありますので、

行政指導の内容を口頭ではなく“書面で”提出するように求めるなど、

実態が単なるお勧め(=行政指導)にとどまっているのか?強制力を含む処分なのか?詳細な調査が必要です。

裁判の判決例など、具体例も示します。

お問い合わせが多く、多くの方が勘違いされているようなので、このページを新たに作成し公開することにしました。

上記のような行政指導があれば、

「浄化槽を廃止し、撤去し、下水道に接続しなければならない」という行政指導の書面(≒市町村長からの勧告書)を

提出するよう、要求してください。

行政運営(=地方公共団体の事務処理)は、すべて法令に基づいて実施(=地方自治法による規定)されます。

法令に無い事項を行政指導することの証拠として残りますので、

行政は、書面として提出することができないはずです。

したがって、

行政としては、

あくまでも、下水道法第10条に規定されている以下の条文を示し、

「・・・公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠きよその他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。」

と記載されていますので、・・・

という訳の分からない口頭での説明、

あるいは、

下水道法第10条の条文を記載するだけの書面の提出に終始するはずです。

下水道に接続しなければならない水は、

あくまでも汚れた水、

言い換えると、

下水(=下水道法で定義する言葉)、廃水、汚水です。

「浄化槽を廃止・撤去し、下水道に接続しなければならない」というような、

詳細な内容を明確に記載した書面による行政指導は、

法令に反するため出来ないのです。

どういうことなのか、以下に詳しく説明します。

はじめに

法律は難しいものですが、

日本語が分かれば、

該当する条文を“何度も”読み返すことで、正しく理解できると思います。

この機会に、法律の条文を読み解く、ということも良いのではないでしょうか。

なお、このページをお読みいただくにあたって、お含みおきいただきたいことは、

都市以外の

人口密集地でない地域で、

公共下水道事業を展開するのは、

浄化槽整備事業と比べると、

実態は、数倍から十数倍も効率が悪いため、

①維持管理費用、②更新工事可否など、負の遺産を残すことになります。

更新工事可否と記載しましたが、

全国的に水道配管の更新さえできない中、

田舎の公共下水道は、

次回の更新工事ができないと推測されています。

(≒次回更新するとすれば浄化槽整備への転換が余儀なくされます。)

浄化槽が整備済みの地域でも公共下水道事業を推進?

浄化槽とは?

「浄化槽法」第2条第1号に「浄化槽」の法律上の規定が、以下の通り、法律の条文として明文化されています。

「浄化槽法」

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(省略)を処理し、(省略)公共下水道以外に放流するための設備又は施設

地方公共団体が、

都市ではない地域で、

しかも、

浄化槽が既に整備されている地域で、公共下水道事業を推進する理由や目的は、当社には見当たりません。

しかし、全国の地方公共団体で、いまだに推進されているケースがあります。

ちなみに、

公共事業には予算が必要ですので、市町村議会の議決を経て推進されています。

なぜでしょうか?

以下、関連事項について、誘導リンクを貼り付けます。

下水道法とは?

国土交通省が所管する「下水道法」の目的は、下水道の整備を図ることです。(下水道法第1条)

また、下水道法という法律で、整備対象にするのは、下水(=下水道法で定義する言葉)、廃水、汚水です。

したがって、

法にしたがって浄化処理された水は、もはや下水、廃水、汚水ではありませんので、対象にはなりません。

以下、下水道法の抜粋です。

下水道法

(この法律の目的)

第一条 この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

下水=廃水または雨水、廃水=汚水、という関係です。

「廃水」は、日本語です。

「廃水」は、下水道法では定義されていませんので、国語辞典で調べてみると良いかもしれません。

浄化槽放流水について

「下水道法」の目的は、下水道の整備を図ること、と先に記載しましたが、

浄化槽法に規定されている浄化槽が既に設置され、適正に管理されている場合、

その浄化槽を廃止してまで下水道に接続しなければならない、という規定はしていません。

ただし、浄化槽が老朽化していたり、適正に管理されていなかったり、一部廃水を浄化していないなど、

浄化処理がされていない場合には、下水道接続の対象になる可能性があります。

下水道整備の目的は、水生生物や環境への悪影響を防止するため、廃水を浄化処理する手段の1つです。

SDGsが注目される時代に、

浄化槽で浄化処理していたのに、使用を止めてまで廃水をそのまま下水道に排出するのは問題です。

「下水道法」では、下水道に接続しなければならないのは、下水道法に定義される「汚水」、と規定しています。

「汚水」とは、廃水のことです。

また、浄化槽は、設置者個人の所有物です。

行政が、所有権の付いた資産を、所有者の費用で処分させるような規定を法律で定める場合、厳格な規定を定めます。

「収用」と呼ばれる場合が該当します。インターネットで「収用」を検索すると詳しい解説が出てきます。

浄化槽法で定義され、かつ、適正に管理された浄化槽は、下水道が整備されただけでは収用の対象になりません。

さらに、浄化槽所有者は、建築基準法という法律の規定に従って建築確認申請をし、

行政から建築許可を得てから建築物や浄化槽を設置しているはずです。浄化槽は、適正建築物の建築設備です。

したがって、既設浄化槽は、そもそも法律に従って設置されているのです。

法律に従って設置されている所有物を「所有者の費用で撤去してください。」という行政指導(=お勧め)は疑問です。

財産権を侵害することにもなります。

「日本国憲法」

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。※第3項の「正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」とは、土地収用法で対象とする“土地”が該当します。

浄化槽の商品代金、浄化槽設置費用が無駄になってしまいますし、SDGsにも反します。

そもそも、「浄化槽法」第2条では、

浄化槽の定義を「便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水を処理し、公共下水道以外に放流するための設備又は施設(省略記載)」としています。

わざわざ、浄化槽は公共下水道以外に放流するための設備又は施設、と規定しているのです。

念のため、下水道法の接続規定を確認すると、以下のように「下水」を接続しなさい、としています。

下水道法第十条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠きよその他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。

し尿や雑排水を適正に管理された浄化槽で浄化処理して排出する場合、浄化槽放流水が下水に該当するでしょうか。

排水を規制する法律とは?

汚れた水を排出すると環境を破壊する危険がありますので、

基本的には水を汚した者が責任をもって浄化処理する責任があります。

排水を浄化した後、処理水を河川・湖沼や海域など自然界へ放流する場合、排出水の水質が法律で規制されています。

関係する法律は、浄化槽法、水質汚濁防止法の2つだけです。

下水道法は、排水の水質を規制する法律ではありません。

なお、2つの法律だけでは自然環境を保全できないような「閉鎖的な水域」の場合は、

地方公共団体が条例で、上乗せした規制値を設定したり、新たに規制項目を追加したりしている場合があります。

湖や瀬戸内海(大阪湾)、伊勢湾、東京湾などの閉鎖的な海域が該当します。

廃水の浄化処理方法の選択と裁量権

現在の法律に従えば、人が生活することで排出されるし尿や雑排水を浄化処理する方法は、

①浄化槽法に規定する浄化槽で処理して放流するか、

②下水道に未処理のまま排出して、終末処理場で浄化処理するか、

2つの方法に限られます。

視点を変えて、下水道法第10条の規定に基づいて、言い換えると、

「当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は」、①もしくは②を選択する裁量権があります。

法の趣旨、費用対効果、自然災害対策、SDGsなど、すべての観点から、田舎であれば、浄化槽を選択すべきです。

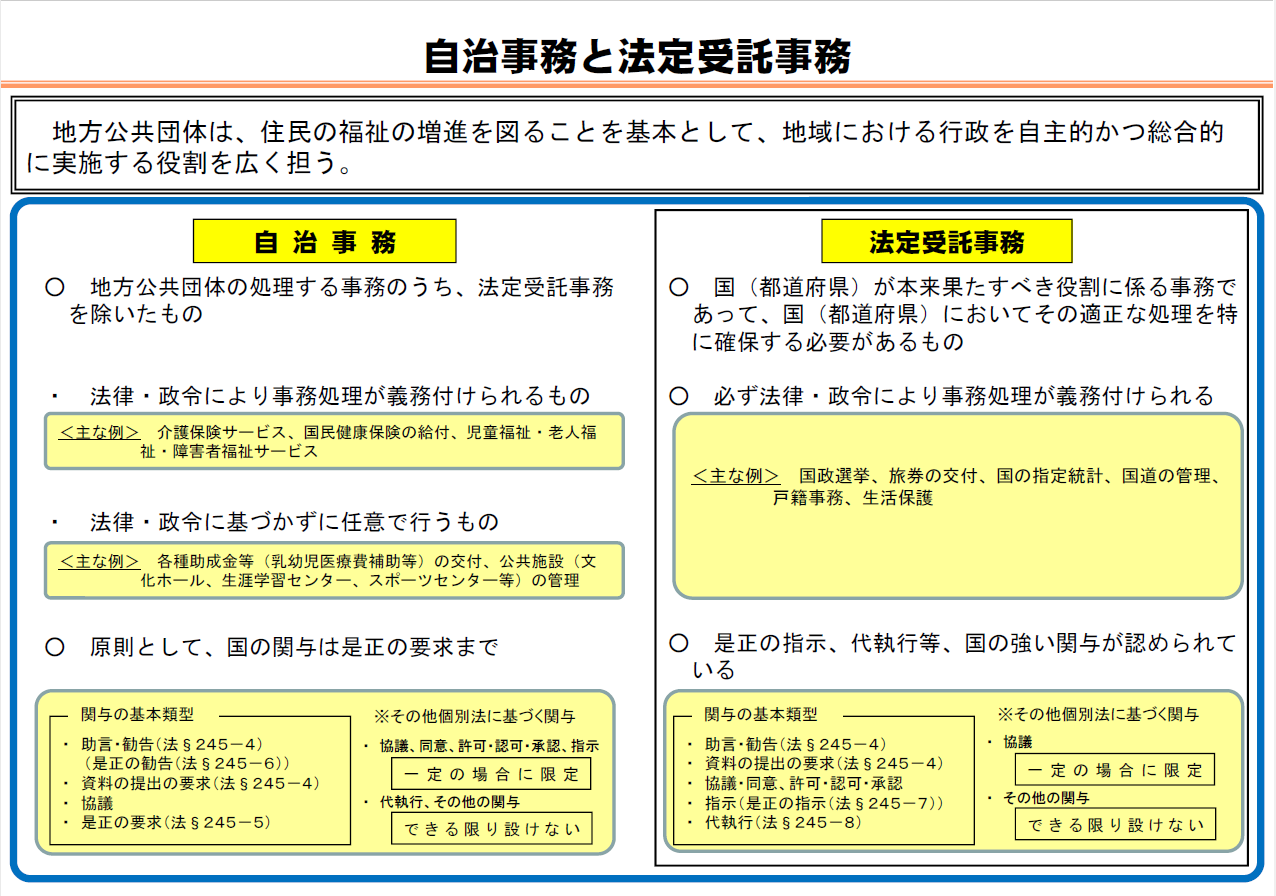

市町村が行う事務処理(=全ての地方公務員の皆さんの業務)は、

地方自治法を基本として、全て、各種の法律に基づいて実施されています。

地方自治法第2条は、1項から17項まであり、規定されている内容は、重要です。

地方自治法第2条の5項までを以下に転記しますが、これらの条文を解釈すると、

市町村は、一般的には、法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理し、

その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないものについては、処理しなくても良い。

となります。

※ただし、処理することが適当でなくても、適正な手続きをすれば、処理しても良い。となります。

下水道事業は、市町村の将来の財政難を予測するならば、処理しなくてもよい大規模公共事業の代表例です。

他の手段として、規模が小さくて済む「浄化槽の整備」があり、自治事務の内、任意の事務処理のひとつです。

少し難しい条文の解釈になりますが、読み解いてみてください。

第二条 地方公共団体は、法人とする。

② 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

③ 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。

④ 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。

⑤ 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。

地方で計画予定、計画中の下水道事業は、中止できれば中止すべきです。将来に大きな負債を残すことになります。

第2条13項から17項まで

「最少の経費で最大の効果を挙げる」必要性についての規定です。

また、下水道接続に関して定められた市町村条例の一部は、法律に抵触している可能性があります。

お住いの地方公共団体で、条例が定められている場合は、確認してみてください。

地方自治法 第二条

⑬ 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。

⑭ 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

⑮ 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。

⑯ 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。

⑰ 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。

16項に関して、関係する法の条文を転記します。

日本国憲法

第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。地方自治法

第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。

浄化槽の適正管理

浄化槽は、メンテナンスのし易さを重視した製品であれば、管理者(所有者)が自ら管理するのは容易です。

ここでは詳細を記載しませんが、生物処理法と設置されている浄化槽の構造を十分理解することが出来れば、

し尿や雑排水の汚濁物質は、微生物による分解が比較的簡単な部類ですので、維持管理も簡単ということです。

また、管理者(所有者)が自ら管理することにより、

使用する洗剤などの薬品にも気を配ることになり、

循環型社会(≒SDGs)について、他人事ではなく、自分のこととして考える機会にもなります。

SDGsの考え方については、産業界の思惑など、恣意的な誘導が指摘される場合がありますが、

循環型社会を深く考え続ける(=探究する)と、自然の摂理、哲学的思考の終局的帰結でもありますので、

探究すればするほど、いたって自然な考え方であると、どなたでも、納得していただけるはずです。

SDGsと廃水浄化の関係などについては別のページに記載しますので、是非ご覧ください。

終わりに

「法の支配」という言葉があります。「法治」ではありません。

法の支配は、

法に基づいて業務(事務処理)を推進する行政も、

行政指導される国民も、ほとんどの方が、

規定された条文を

他人を経由することなく

読み解くことが出来るという前提で、成り立つのではないでしょうか。

そうなっていないと、

法律があっても、実際には正しく運用できていないことになりますから、無いのと変わりません。

公共下水道事業の問題は、

法に関わる部分では、

立法の背景(自然の摂理など)、法律の目的(趣旨)をよく理解しないまま展開した結果ですし、

廃水浄化の技術的部分では、

科学が基本ですので、日本の教育制度(=義務教育制度)の不備が原因といえるのではないでしょうか。

さらに飛躍して、疑念がもたれるような行政活動を抑制する仕組みのひとつとして、

「法の支配」という考え方を広く一般に浸透させる必要があります。

そのためには、

法律的な思考というよりも、

先ずは、国語(日本語)の読解力を学習する一環として、

行政や生活に関連する法律条文を検索したり、読解したりするなど、探究する教育が、必要なのではないでしょうか。