〒519-0181 三重県亀山市みずきが丘3番地10

(JR井田川駅から徒歩で40分、車で10分/駐車場:あり(2台))

下水道接続とは?

はじめに

まず、「下水道接続」ということが、本質的にはどういうことなのか?を考える必要があります。

都市部以外で、いまだに推進されている公共下水道事業のほとんどは、公共下水道事業の対象地域ではありません。

人口が集中していない地域で、公共下水道事業のような大規模事業を推進すると、

浄化槽整備と比較して、数倍から十数倍も効率が悪いため、将来の維持管理・更新工事が出来そうにありません。

一刻も早い事業計画の見直し(≒中止)が指摘されてから、何十年も経過しているのが、

“田舎の”公共下水道事業の実情です。

下水道接続の目的と下水道法の目的の違い

下水道に接続する方の目的は、環境を保全するために接続する、という考えではないでしょうか。

ただ、意外なことに、下水道接続に関係する「下水道法」の目的は、下水道の整備を図ることです。

環境を保全する目的で成立した法律は、

言い換えると、廃水を浄化処理した後の排水(=放流水)の水質を規制している法律は、

「下水道法」ではなく、「浄化槽法」と「水質汚濁防止法」の2つだけです。

したがって、下水道接続の催促があった場合、環境を保全することが目的であるなら、

まずは、「浄化槽法」と「水質汚濁防止法」の2つの法律の規制について確認する必要があります。

下水道接続を法制度の視点から考えた場合については、

「下水道接続の義務、免除、不要」、「建築基準法31条(浄化槽下水道接続)」に記載します。

さらに、

①団地の大型浄化槽や②工場の廃水処理施設を所有されている方々は、本当に、下水道に接続したいのでしょうか?

本当のところは、

浄化槽の場合なら「公共施設扱いにしてもらいたい。」、

工場の廃水処理施設を所有されている場合は、「下水道よりも安く浄化処理できるなら下水道に接続したくない。」、

「自己の責任と費用で排水浄化処理施設を運営したい。」と考えるのが普通ではないでしょうか?

大型浄化槽の場合、法律的な性格は公共施設です。

本来は、下水道には接続せず、公共施設として維持管理・更新していく必要があります。

理由は、費用が安く済むだけではなく、その方がいろいろな意味で整合性が取れ、法律の趣旨にも合うからです。

下水道接続の実態

工場廃水についても、ほとんどの場合、下水道へ接続するよりはるかに自社処理の方が費用が安くなります。

自社処理の方が高くなる場合は、廃水の中に有害物質が含まれるようなケースが想定できます。

このような場合には、本来は、基本的には排出者の責任と費用でどうするべきか?を考える必要があります。

しかし、下水道法では、全ての汚水を同じ評価基準で同時に処理しようとしていますので、そのようにはできません。

行政サイドから見て、公共性がある、あるいは地域振興の戦略があるなど、行政の補助が必要なケースは、

特別なケースとして個別対応を検討するような方向性が正しいのではないでしょうか。

現状、公共下水道は、公共性が無い廃水も一緒に処理してしまっている状態です。

問題の本質は、どこにあるのでしょうか?

本当に、公共下水道へ接続することで解決するのでしょうか?

あまり伝わってはいないようですが、現時点で、整備中あるいは計画中の下水道事業は、極めて非効率な事業です。

さらに、現時点で、将来的に整備計画を予定している下水道事業は、もっと驚く非効率事業になっています。

これらは、直ぐに中止の検討が必要な経営内容ですが、

直ぐに中止するとなると、弊害も考えられるため、念のため、実際の運営状態について、確認が必要です。

事実を確認するためには、公共下水道事業決算報告書の中身まで詳しく読み解くことが必要です。

決算書報告書は、

営業収益や資産などの勘定科目に

①国や都道府県からの補助金や②他会計からの資金を投入・流用していたり③債券を起債したりしているため、

経営実態は非常に分かりにくくなっています。

上記下線部分は、下水道事業以外からの収入になりますので、本来は無い収益です。

下水道に接続することは、極めて非効率な事業に組み込まれることですので、

接続する義務が無いにもかかわらず接続してしまった場合、将来に渡って大きな負債を残ことになります。

将来、値上げの懸念があります

地方公共団体(市区町村)は、総務省が所管する「地方財政法」や「地方公営企業法」に従い、

不明な場合は、総務省に相談して会計処理します。

公共下水道事業は、国(=総務省)の方針では、公営企業法の全部適用(≒企業会計)、という方針です。

ただ、地方公共団体としては、地方分権化が推進されていますので、また、法律上も適用する必要がありませんが、

公共下水道事業は、地方自治法や地方財政法の趣旨からしても、利用料収入で運営するのが本来あるべき姿です。

国は、運営がままならない場合値上げはやむを得ない、という立場です。

都市以外の公共下水道事業運営は、既にままならない状況が明白になってきています。

大型浄化槽について

先述しましたように、

まず、大型の浄化槽については、日本では、法律的位置づけは公共施設です。

本来は、公共施設として、地方公共団体に移管する方法を探るべきではないでしょうか?

では、なぜ移管しない、もしくは、移管できないのでしょうか?

行政との交渉は、大変な作業になりますが、まずは、当社にご相談いただければ幸いです。

事業所廃水について

工場の廃水処理の場合、本来、自前で浄化ができれば良い話で、わざわざ下水道に接続する必要はありません。

浄化処理困難物質を含むため、自家処理するための設備の初期費用や維持管理費用を検討して、

すでに、自社での浄化処理をあきらめたケースでも、今一度当社の浄化処理試験をご検討いただければ幸いです。

簡潔に、当社の方式は、費用対効果が最も優れていると自負しております。

とにかく、まずは、ご相談いただければありがたく存じます。

下水道法とは

下水道は、下水道法という法律によって推進されてきた事業です。

まずは、下水道法を正しく理解する必要があるかと思います。

「下水道法」をインターネットで検索すると、「昭和三十三年法律第七十九号 下水道法」と検索されてきます。

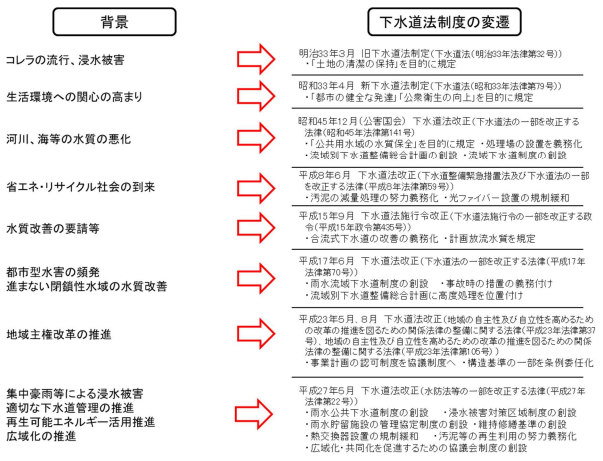

下水道法は、昭和33年(1958年)、今から約70年も前にできた法律です。

歴史のある法律ですので、法律の内容の見直しがされ、何度か改正されて現在に至っていることになります。

その時代に応じて、法律も進化してきたということになるかと思います。

行政が、事業(公共下水道事業など)を推進し、事務手続きをする場合には、法律に従わなければなりません。

公共下水道事業は、下水道法とこれに関連する法律や政省令(下水道法施行令や下水道法施行規則、通達、通知など)で事業内容が決められています。

いずれも、時代の経過とともに改正され、公共下水道事業は推進されてきました。

「改正」は、最初から完璧な仕組みを作ることは、人のすることですから、無理ですので、仕方がありません。

国や地方公共団体(行政)は、必要性と実現可能性を比較衡量しながら、悩みながら、事業を進めてきたということだと思います。

昭和三十三年法律第七十九号 下水道法

第一章 総則

(この法律の目的)

第一条 この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

この第1条の意味は、以下のようになります。

下水道法の目的は、「下水道の整備を図」ることです。

この目的を達成するために、

「流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定め」ています。

結果として、

「都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資する」ことになります。

ただし、廃水の浄化処理に関係する法律は、他に、浄化槽法や水質汚濁防止法などもあります。

2つの法律は、排出水の水質を規制していますので、廃水を排出する場合、2つの法律を順守する必要があります。

下水道以外にも、いろいろな考え方、仕組みや方法がある、ということです。

「健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資する」方法には、

家庭からのし尿(おしっこや大便)を含めた生活廃水の浄化処理については、浄化槽法に従う方法もありますよ。

工場などから出る廃水の浄化処理については、水質汚濁防止法に従う方法もありますよ。

ということです。

下水道法は、「都市の」「健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、

あわせて公共用水域の水質の保全に資する」ことを目的に作られた法律です。

現在(2020年)でも、下水道事業を推進している地方公共団体(市町村)は多いのが現状です。

ただし、今でも公共下水道の整備を推進しようとしている場所は、「都市」でしょうか。

全国的に、田舎でも推進しようとしているのではないでしょうか。

人口が密集していない地域で、公共下水道事業を展開するのはびっくりするぐらい効率が悪いのが実態です。

「都市」と「田舎」の境界線は微妙です。

「都市」や「田舎」の定義がある訳でもありませんが、目安として、国勢調査があります。

事業運営の実態をよく理解するためには、お住いの市町村で公共下水道事業決算報告書を出している場合、

決算書を精査して頂くと、浄化槽などと比べて、運営コストが極めて高額である驚く事実が判明します。

但し、市町村が、いまだに決算報告書として処理していない場合、担当職員以外、実情はわからないことになります。

浄化槽法や水質汚濁防止法に従ってきた方々が、もしも、そんな事業に組み込まれることになれば(=下水道接続)、

将来的に大きな負債を背負うことになる危険性があるということになります。

なぜ、公務員の方々は、そんな効率の悪い事業を推進し続けるのでしょうか。

国土交通省→下水道→「下水道施設の構成と下水の排除方式」というページに、以下のような記載があります。

④我が国における現況

古くから下水道の整備を始めた東京等の大都市は河川の下流部に位置しており、

都市内の浸水防除と都市内の生活環境の改善を行うことが喫緊の課題であったため、合流式下水道が採用されていた。

しかし、昭和45年に下水道法が改正され、下水道の役割として、公共用水域の水質保全が位置付けられ、

それ以降の下水道は分流式が採用されるようになった。

※この時の下水道法改正で、下水道には処理場を設置することが義務化されたようです(下表参照)

処理場が無い地域では、廃水を自然界に垂れ流していた、ということです。

時代とともに、必要とされる目的が、大きく変わってきた、ということが良く理解できる記載内容、かと思います。

現在では、「公共用水域の水質を保全」するために、

下水道以外の選択肢として、浄化槽や公共浄化槽というような設備・施設や制度が法律として整備されています。

公共下水道事業を都市ではない地方でも推進し続ける要請も必要性もない時代に入ったのではないでしょうか。

終わりに

このコロナ禍、税金の使途についても精査する必要が求められています。

市町村は、全国に1,800弱の団体があります。

全ての市町村、特に地方に共通した歳出削減対策として、公共下水道事業の即見直しを挙げることができます。

公共下水道事業へ、毎年の①国や都道府県からの補助金、②他会計からの資金の投入・流用、③企業債の起債、

などの合計額をすべての地方公共団体について積算していくと、

概算ですが、国として歳出削減が可能な金額になります。

実態としては、上記以外の項目、

例えば、

終末処理場の余剰汚泥処分にかかる諸費用、

下水道埋設道路の陥没事故(毎年3000件程度発生)などにかかる諸費用、

債務に対する利払いなど、

正確な毎年の歳出削減可能額を試算するためには、他の要素も加減する必要があります。

なお、下水道事業を重要な公共事業と評価する向きがありますが、

実態としては、土木費にかかる割合が高く、公共下水道事業に関わる方々への還元率は高くありません。

公共下水道事業以外に、従事者への還元率が高い、必要性がある事業は沢山あります。

経済効果を上げるためには、土木費よりも人件費にお金を回す方が有効ですし、市民の生活支援にもなります。

また、下水道事業は、全体として大規模な施設ですので、

維持管理関連の費用は、地方であっても都市部と同じように膨大な保険を掛けて運営計画を立てる必要があるなど、

都市でない地方で、大規模事業を推進することは、明らかに将来にわたって負の遺産を増やすことになります。

概算ですが、下水道事業の見直しを直ぐにすれば、毎年、数兆円規模の歳出削減になる可能性があります。