〒519-0181 三重県亀山市みずきが丘3番地10

(JR井田川駅から徒歩で40分、車で10分/駐車場:あり(2台))

下水道接続義務どうあるべきか?

はじめに

このページは、

法律の条文に従って行政運営(=事務処理)するはずの

行政(国・市町村)の”おかしな”法令解釈と運用について記載しています。

内容が難しい、と思われる場合は、

先ず、以下のページをご覧ください。

「水環境保全のための廃水浄化とは?」、「下水道接続・浄化槽・移管、真実は?」、

あるいは、「下水道とは?」、「下水道の運営・監査・法令」、「公共下水道の現状把握」、

さらに、「水の浄化とは?(おいしい水?きれいな水?水質?)」、「大型浄化槽とは?」など。

下水道法という法律の目的や規定については、「下水道(事業)とは?」をご覧ください。

「下水道への接続についてどうあるべきか」

インターネットで、「下水道への接続義務についてどうあるべきか」を検索して頂くと、

農林水産省(20ページ)あるいは国土交通省(6ページ)などのPDFが公開されています。

上記書面、「下水道への接続義務について」から読み取れることとして、

本来すべき法解釈とは別に、

国や地方公共団体の法解釈は、

ほとんどが、適切・適正な解釈ではなく、

間違った解釈も堂々と公開しています。

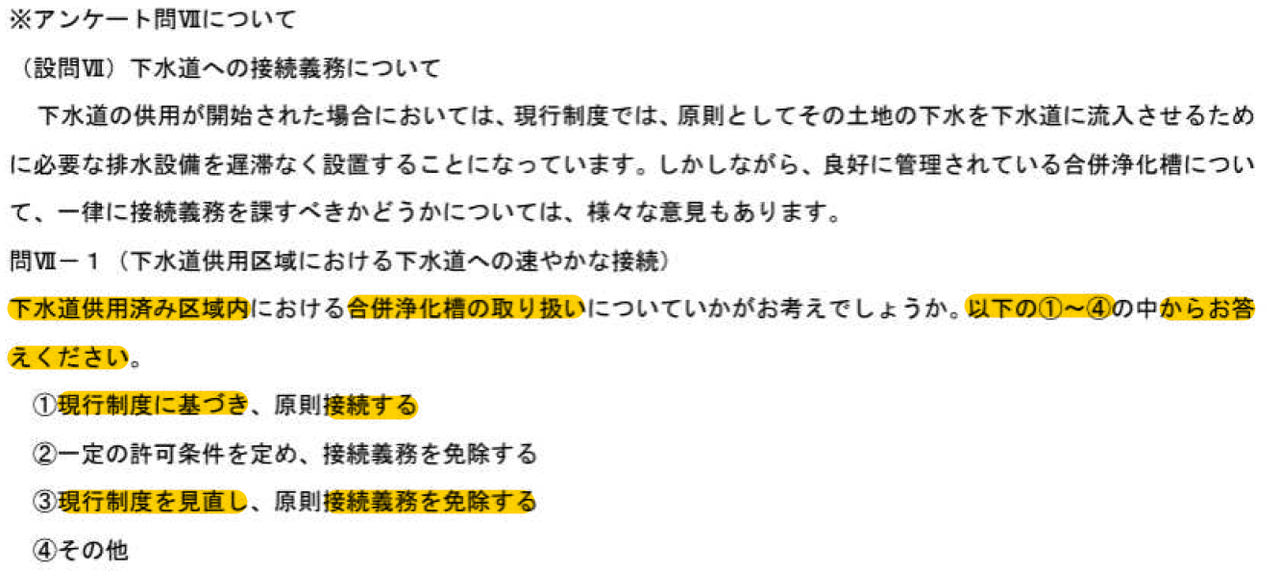

アンケートの黄色マーカーの部分、

①では、

下水道供用済区域内の合併浄化槽は、当然のこととして、下水道に接続する義務がある、という法解釈をしています。

※アンケートに「原則」という文言が入っています。

これは、下水道法の規定に基づいて「特別な理由がない限り」ということです。

ただし、

浄化槽や廃水浄化処理施設は、そもそも、「下水道法」の規定に規制されません。

下水道法で規制の対象になるのは、下水です。

浄化槽や廃水浄化処理施設は、環境保全を目的に設置される設備ですので、

浄化槽は、本来、「浄化槽法」の規定に基づいて判断しなければなりません。

工場などの廃水浄化処理施設は、本来、「水質汚濁防止法」に基づいて判断しなければなりません。※法令の解釈を間違えて記載している例(浄化槽の例)

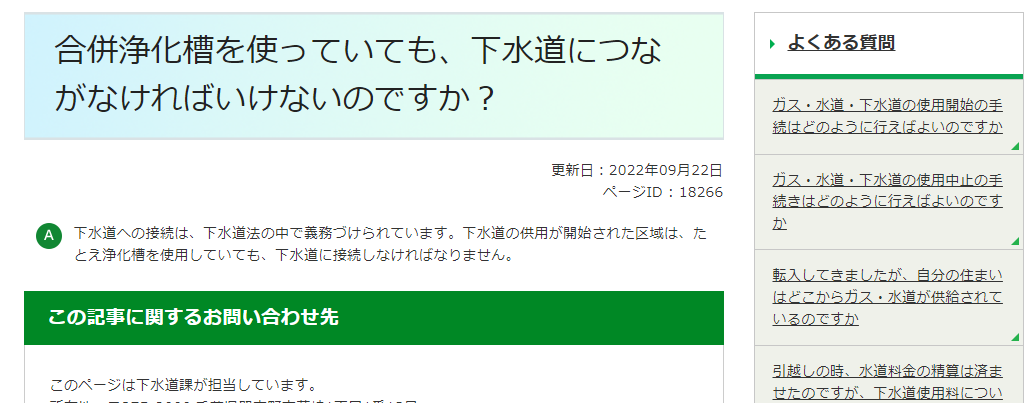

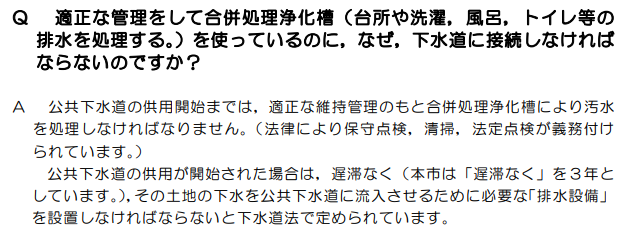

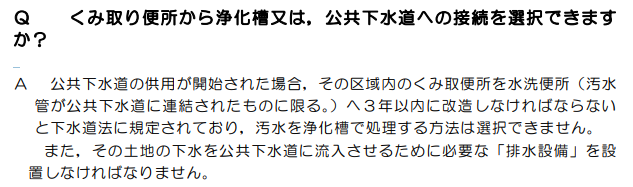

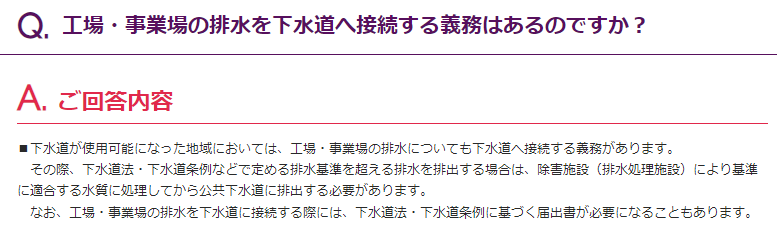

下の画像は、某市町村のウェブサイトのQ&Aを切り抜きしています。

直ぐに間違いを修正しなければならない例ですが、

インターネットで、堂々と公開されています。

同じく、間違いの例として、

工場排水については、後段に記載します。

また、①の法解釈を裏付けるように、

③では、

同じく間違った解釈ですが、

合併浄化槽を下水道へ接続しないためには、法令(=下水道法)の「見直し(=変更)」が必要と考えている、

と推測できます。

まぎらわしい・勘違いしそうな記載の具体例

某地方公共団体によるインターネット上の実例(2023年7月時点で公開されているQ&A)を2つ示します。

上記のQ&Aは、以下の点で問題があります。

①公共下水道の供用が開始されると、

Q(クエスチョン)に対するA(アンサー)のやり取りを深く考えないで理解しようとすると、

事実は、

適正な管理をしている合併浄化槽を下水道に接続させる法律は実在しないのですが、

適正な管理をしている合併浄化槽でも下水道に接続しなければならない、

と一般人が誤解する。

②「A(アンサー)」は、事実を記載しています。

要点は、

A(アンサー)に記載されているように、下水道に接続しなければならないのは、“「下水」のみ”です。

適正な管理をしている合併浄化槽からは「下水」は排出されません。

したがって、適正な管理をしている合併浄化槽を下水道に接続させる必要が無いため、

事実は、

適正な管理をしている合併浄化槽を下水道に接続させる法律は実在しないのです。

つまり、

上記のQ&Aは、

質問(question=Q)に対する回答(answer=A)に全く関連が無い、

質問に対して適切な回答をしていない、

ということです。

これは、単純に、日本語読解力が欠けている背景があるようにも見えます。

では、

そもそも、

③誰が、「適正な管理をしている合併浄化槽でも下水道に接続しなければならない」、

と発言したり、解釈したり、したのでしょうか?

もしも、行政の職員が発言した、とすれば、事実ではないことを発言していることになります。

見方を変えると、

上記のQ&Aは、

一般人が誤解するような記載の仕方ですので、詐欺師のような掲載例です。

これらは、

田舎でも公共下水道事業を推進する要因ですので、修正を求める必要があります。

田舎の公共下水道事業は、投資でも消費でもなく、浪費(無駄遣い)です。

全国的に、税収不足を理由に、老朽化した水道の配管更新工事もできない状況の中、

田舎の公共下水道を将来更新する際には、費用が安い浄化槽での更新が推定されています。

下水道事業は、法令上あるいは経済効果や環境保全の観点からも、都市部で計画される事業です。

日本における都市部とは、国土の数%(3%程度)ですので、

廃水浄化処理方法として、本来は、浄化槽や工場ごとに設置される排水処理施設が一般的といえます。

循環型社会、自然環境を考えると、

廃水浄化処理の原則は、

汚れた水(汚濁排水・汚水)が発生した現場で浄化処理して放流することです。

上記のQ&Aを整理しますと、

1,「浄化槽」とは、

浄化槽法第2条に定義として規定されています。

「浄化槽法」

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第一項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。

簡略すると、

便所と連結してし尿及び雑排水を処理し、公共下水道以外に放流するための設備又は施設、です。

言い換えると、

もしも、適正・適法な管理をしている浄化槽を下水道に接続しなければならない、とすれば、

「浄化槽法」第2条で明文化された規定があるにもかかわらず、

「下水道法」がこれを否定できるのか?という問題です。

日本という国は、法の支配を受ける先進諸国の一員です。

法律によって、規制される内容に違いがあると、社会が混乱し、秩序を維持できません。

したがって、

ある法律(=この場合は浄化槽法)に従っている行為が、

他の法律(=下水道法)で否定されることは、決してありません。

では、「A(アンサー)」のどこに問題があるのでしょうか。

2,「下水道法」で下水道への接続を強制しているのは「下水」です。

この法律の目的は、環境を保全するためです。

浄化槽法では、自然界へ放流される浄化処理済排水の水質についても規制しており、

適正に管理されていれば、浄化槽は、環境を保全するため、法律で規制された排水基準を遵守する設備です。

法令の排水基準を順守している以上、排出される水は、法令や環境に適合した水であり、「汚水」ではありません。

では、実際には、どの程度浄化処理すれば、汚水が汚水ではなくなるのでしょうか?

この点については、

「水の浄化とは?」というページに、さまざまな水について、水質の詳細を記載していますのでご覧ください。

さらに、

費用を掛けて設置した浄化槽を廃止、あるいは撤去してまで、公共下水道へ接続しなければならないのでしょうか。

よく考えると、

3,「浄化槽」というものは、財産でもあります。

また、住居や建築物を建てる時には、建築基準法の規定に従って、便所を設置しなければ、建築が許可されません。

「浄化槽」とは、住民や使用者などが、国に強制されて設置した設備であり、また財産でもあるのです。

憲法には、国民の財産に関して、次のような規定があります。

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第③項の「正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」とは、

基本的には「収用」だけが該当します。対象となるのは「土地」です。

しかし、「浄化槽」の場合は、該当するような法律が存在しない、のが事実です。

正当な補償も無しに、個人の財産を廃止や撤去させる法律は、存在しません。

上記のQ&Aは、以下の点で問題があります。

①「A(アンサー)」の

「汚水を浄化槽で処理する方法は選択できません」

という説明(≒「選択できません」という行政指導あるいは処分)は、明かに法令に反しており、間違いです。

この地方公共団体の事務処理は、改善する必要があります。

なぜなら、公務員のすべての業務(事務処理)は法律に基づいて実施されることになっているからです。

「浄化槽法」という法律があり、後段のように規定されています。

この法律を所管するのは環境省です。

環境省の出先機関は、全国47都道府県にありますので、

環境省に対して、「浄化槽は、下水道が整備されている地域では設置できないのか?」

浄化槽法第2条と下水道法の公共下水道の接続義務の規定が、

「条文を読む人の日本語読解力が低いと、矛盾しているように読み取れるようですが、・・・?」と

確認して頂くと、

正しい回答が得られるはずです。

「浄化槽法」

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第一項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。

(浄化槽によるし尿処理等)

第三条 何人も、終末処理下水道又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない。2 何人も、浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない。

再度の説明になりますが、

浄化槽法第2条で明文化された規定があるにもかかわらず、下水道法がこれを否定できるのか?という問題です。

異なった法律によって、規制される内容に違いがあると、社会が混乱し、秩序を維持できません。

したがって、

ある法律(=この場合は浄化槽法)に従っている行為が、

他の法律(=下水道法)で否定されることは、決してありません。

法律を守らない行政

上記資料から、下水道事業に関して、以下①~④のようなことが言える状態です。

下水道接続義務の問題について、議論の前提として

①行政(地方公共団体=市区町村)は、適切な法律運用をしていない。

②所管する国(農林水産省、国土交通省)は、法律の運用について、地方公共団体に対して適切な指導をしていない。

③下水道事業に関連するさまざまな機関も、当然、所管する国の運用に従って活動するだけ。

ということになります。

※公務員になれば、数年間で配置換えがあり、誰でもが公共下水道の担当者になる可能性があります。

市区町村の担当者の段階では、おそらく誰が担当者になっていたとしても、国の指導に従うはずです。

したがって、

地方公共団体の段階で、法律を守らない姿勢を非難するのは、考えさせられるところです。どんな法律であっても、法律は難しいものです。地方公務員の皆さんにとっても同じと思います。

したがって、いろいろな制度の基幹となるような法律の場合、解説書というものが発行されています。

法律の解説書は、一般的には所管する省庁が「逐次解説」などの名称で、発行しているようです。

下水道法の所管は国土交通省です。

ただし、「逐条解説下水道法」の編著は下水道法令研究会となっています。

上述のように、法律が守られない状況ですが、

国(国土交通省)は、事業を計画・整備する市町村に責任があるという見方です。

上記の状態が適正であるか不適正であるかにかかわらず、

④結果として、総務省は、下水道事業が「法定受託事務」ではなく「自治事務」であるため、

所管する国(下水道法を所管する国交省)が地方公共団体に対して是正の要求もしない下水道事業について、

現状に見合った決算処理の方法を指導するだけ。

ということになります。

大切なこと

日本では「法律を守るのは当然」と考えられています。

しかし、上記のように、実はそうでもない現実があります。

公務員であるかないかに関わらず、だれでも、ある部門の担当者になれば前例に従うのが一般的です。

したがって、いったん定着してしまった制度や仕組みは、それが適正かどうかに関わりなく継続していくものです。

ただし、民主主義あるいは法の支配を受ける日本ですので、

最終的には、

不適正であれば修正する必要があります。

なお、田舎の下水道接続義務に関する諸問題は、

全てについて対応策・解決策は有ります。

したがって、

修正は早ければ早いほど良い、というのが基本です。

現状把握が必須

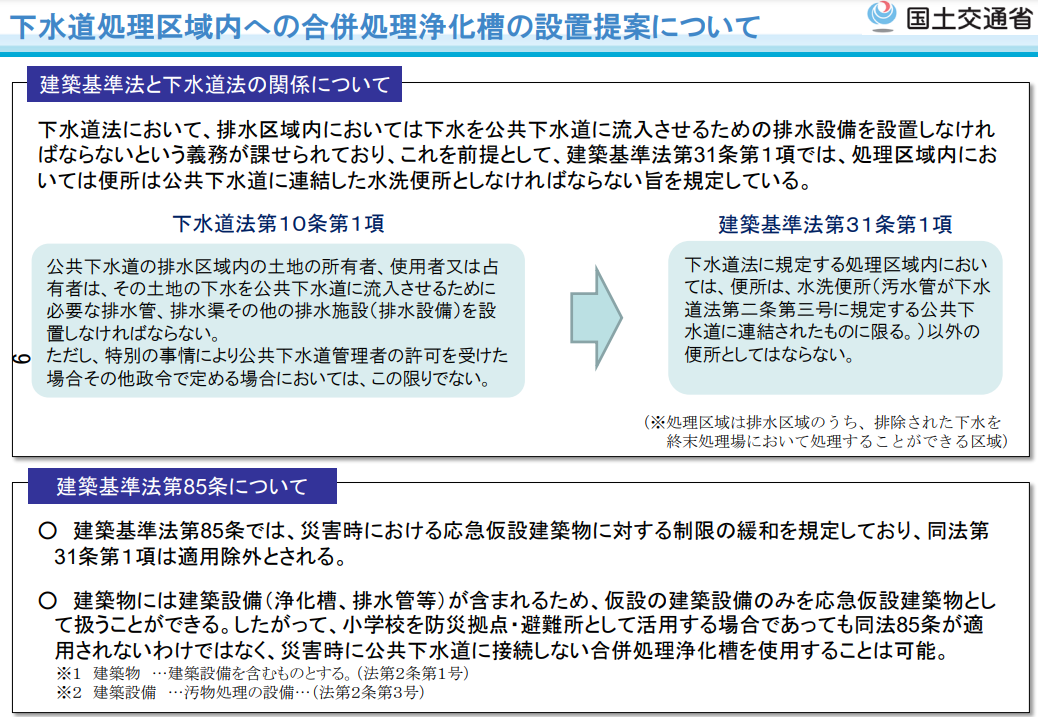

下水道処理区域内への合併処理浄化槽の設置ができるのかどうか?

インターネットで検索すると、

内閣府ホームページ

「下水道処理区域内への合併処理浄化槽の設置提案について」というサイトが上位表示されます。

クリックすると、下の2枚のPDFが表示されます。

表示されている内容は、

「下水道法」という法令をそのまま要約しているだけですので、

違法ではなく、適法な表示です。

しかし、適切な表示ではありません。

下水道処理(計画)の

区域内であっても、

区域外であっても、

廃水や汚濁物質を浄化処理する目的は、環境の保全ですので、

先ず適用される法令は、

「下水道法」ではなく、

「浄化槽法」や「水質汚濁防止法」です。

「水質汚濁防止法」

(目的)

第一条

この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。

(排水基準)

第三条排水基準は、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。以下同じ。)について、環境省令で定める。「浄化槽法」

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第一項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。

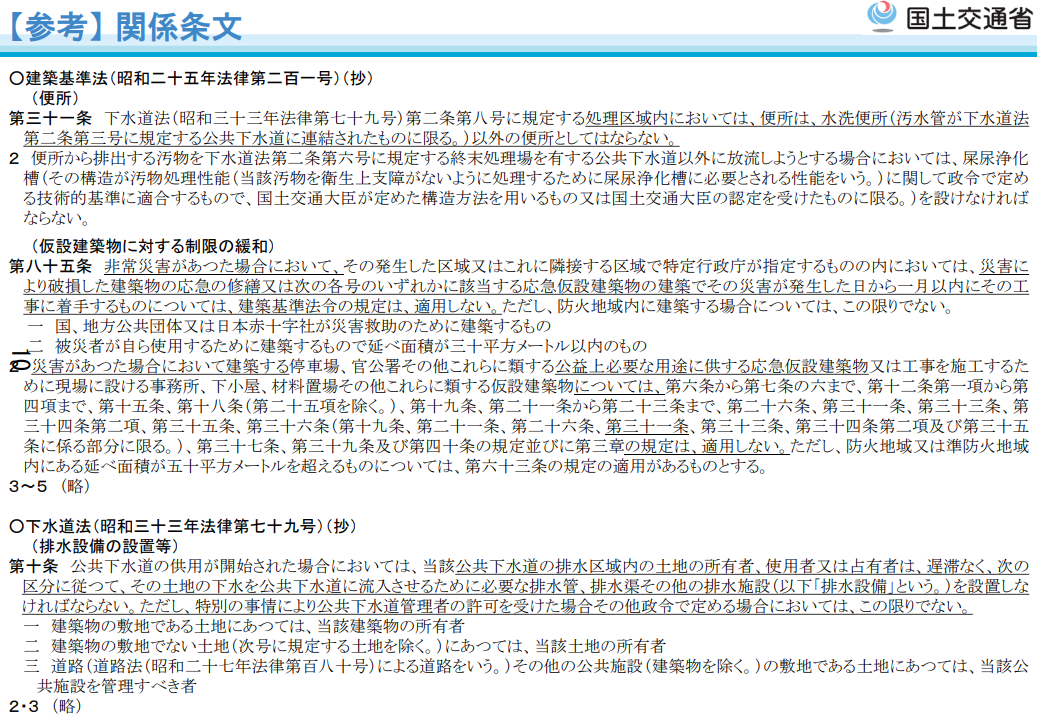

上の資料、

内閣府の資料ではなく、

「下水道法」を所管する国土交通省が作成した資料であることが分かります。

この資料からは、

下水道処理区域内では、

「浄化槽法」による浄化槽や、「水質汚濁防止法」による廃水浄化処理施設を設置できない、

という誤解を生みそうです。

内閣府に確認しましたが、

国の課題は、

「所管する省庁の方針に従う。省庁が方針を変更しなければ、方針変更は無い。」とのこと。

つまり、

国土交通省の方針は、

誤解を生む意図を持って、下水道法を運用し、地方公共団体と接している、

ということになりそうです。

民間事業を圧迫する行政運営

下水道接続義務についてどうあるべきか?について、

まぎらわしい・勘違いしそうな行政の記載によって、

民間事業を圧迫するケースがあります。

廃水を浄化処理して放流する場合、規制される法令は「浄化槽法」と「水質汚濁防止法」です。

適用しなければならないこれらの法令を省いてしまうと、おかしなことになってしまいます。

下の例は、間違って記載しています。

「浄化槽法」と「水質汚濁防止法」を省いて「下水道法」だけに注目して記載している例です。

間違った記載個所は、

「工場・事業場の排水についても下水道へ接続する義務があります。」です。

排水ではなく、

下水(=下水道法で定義する言葉)、廃水、汚水に修正する必要があります。

「下水道法」で、整備対象にするのは、

法令に従って浄化処理された水ではなく、

下水(=下水道法で定義する言葉)、廃水、汚水など、

汚れた水だけ、だからです。

「下水道法」では、

「水質汚濁防止法」の規定に基づいて設置された

適法・適切に浄化処理されている廃水浄化処理施設から排出される放流水、

浄化処理済み排水は対象にしていません。

下水道料金は、一般的には、かなり割高になるため、

事業収益を圧迫することになります。

したがって、

事業収益を見直す場合、

下水道接続の有無について見直すことも選択肢の一つになります。

高濃度の汚濁廃水を排出する事業所でない限り、

先ずは、自前の浄化処理施設での浄化処理を選択すべきです。

すでに下水道に接続済みの場合、

接続における行政の対応過程が、損害賠償の対象になるような事案も散見されます。

正確な判断をして頂く(=現状把握)ため、

裁判の事例を掲載しました。

さらに、

環境を保全するために必要な浄化処理のレベルについて、別のページに記載しました。

なお、難分解物質を含有する排水の場合は、当社にご相談ください。