〒519-0181 三重県亀山市みずきが丘3番地10

(JR井田川駅から徒歩で40分、車で10分/駐車場:あり(2台))

公共下水道の現状把握

はじめに

現時点でも計画中の公共下水道事業のほとんどは、

全国規模で、都市ではない田舎で、実施されています。

都市以外の田舎では、

法令遵守、環境保全、経済波及効果を含め、

本来は、

あらゆる意味で、浄化槽の設置を推進する必要があります。

田舎において、

浄化槽や事業所の廃水浄化処理施設が整備済みなのに、

これらを廃止させてまで

企画立案・計画する公共下水道事業は、

地域の経済活動を破壊する行為、法に犯罪の定義や成立要件規定が無いだけで、してはいけない行為です。

例えるなら、

一般家庭で、大衆車で十分なのに、リムジンを買わせるようなものです。

全国の田舎で、

勘違いに基づいて、下水道を推進する公共事業が実施されています。

公共事業とは、一般的には投資ですが、

田舎での公共下水道事業は、消費でもなく、人件費充当分を除く歳出(≒資材費充当額)が浪費に該当します。

浪費という理由は、将来の更新工事ができそうにない事業だからです。

その額は、日本全国で積算すれば、毎年数兆円から10兆円規模になります。

このページは、

一般家庭であれば、家計をどのように“やり繰り”するか?という視点でお読みください。

ところで、廃水を浄化処理する目的は、環境を保全するためです。

環境を保全する、あるいは水環境を保全する目的とは、本来はどういう意味なんでしょうか。

詳しくは、別のページに記載します。

このページの目的

構造的な所得格差や生活困窮者が増えている日本の状況では、

家計、あるいは“おこづかい”の使い方と同じで、

無駄遣いを止めて、

必要な使い方(=国民の人件費、あるいは投資)に転換する必要があります。

政治家や行政は、難解な用語を使って難しく話しますが、

行政政策として実施される公共事業の考え方も、家計と同じです。

将来を考えると、無駄遣いに有効性はまったく無く、無駄なのです。

賭博性が指摘されるパチンコ、あるいは遊園地などの行楽施設であれば、支出(消費)による損害は限定的です。

しかし、田舎の公共下水道事業というものは、

国民すべての税金を基にして、

無駄な関連企業・行政・団体など、本来なら不要な関連業界を維持させるだけでなく、

国民の“おこづかい”を減らしている訳ですから、

非常にたちが悪いものです。

無駄(無駄遣い)というものは、

計画段階であれば、計画を中止して早くやめれば、損失は、整備済の区域内だけで収まることになります。

現実的には、

計画推進中であっても、過半数が気付いた時点で、直ぐにやめれば、

損失は、整備済の区域内だけで収まり、損失をさらに増やさないで済みます。

因みに、

田舎の公共下水道事業は、更新時期が来た場合には、浄化槽による整備しかできないことが推定されています。

行政府は、法令に反して田舎にまで事業を拡大した行政運営の失敗を認めて、政策の見直しをする必要があります。

地方公共団体の段階でも、無駄を省いて浮いた税金は、たくさんの低賃金にあえいでいる労働者の人件費や、

生活苦の環境にある人々の生活費に回すことが出来ます。

このページでは、

現在でも推進されている公共下水道事業は、「公共」とは名ばかりで、法令を逸脱した税金の無駄遣いですので、

無駄遣いの陰で、報われない人々が現実に増加してきている中で、

日本国民が「健康で文化的な最低限度の生活を営む」ことが出来るような制度について、

制度化を実現する必要性を明らかにするとともに、

制度化の具体案について、糸口を検証していきます。

最終的には、

さまざまな公共事業について、

政治や行政運営の実情を詳しく理解する方々が増えれば、

北欧先進諸国のように、

自分たちの労働対価から徴収される税金で何がされるのか?常に議論が絶えない世の中、

あるいは、

選挙があれば、世の中を見直す機会として、有権者が積極的に投票行動するような社会、

を形成する一助となれば幸いです。

行政運営を家計に置き換えれば、

一人住まいであっても、財布と相談したり、自問自答(≒議論)したりして“やりくり”されるのではないでしょうか。

税収が減少傾向にある行政運営も同じで、多くの政策を常に見直し、政策(≒歳出)のやりくりが必須な状況です。

なお、事実確認については、

行政運営上の考察として、「下水道とは?」、あるいは、

法令的な考察として、「下水道の運営・監査・法令」、

環境保全の視点から、「環境保全のための廃水浄化とは?」を併せてご覧ください。

下の「このページの目次」は、ページの概略を把握できると思いますので、是非ご覧ください。

公共下水道事業の概要

下水道事業は、環境保全が政策目的です。

環境を保全する手段としては、法令上、浄化槽や事業所廃水処理のための廃水浄化処理施設が認められています。

しかし、現実には、

事業所の廃水処理施設や浄化槽でも、下水道への接続を行政指導しており、

政策目的を逸脱しているだけでなく、

法令の規定を無視している状態です。

「浄化槽法」

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第一項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。

(浄化槽によるし尿処理等)

第三条 何人も、終末処理下水道又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない。2 何人も、浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない。

さらに、私的な事業場の廃水は、「水質汚濁防止法」で排水基準の規制を受けて河川放流していますが、

法令を順守している私的な事業場の浄化処理済み水を公共下水道事業に接続させる行政指導は、

下水道事業の事業主体は地方公共団体ですから、本来は公共事業のはずですが、公共性も逸脱しています。

さらに、一般企業が、事業に取り組む場合は、独立採算でなければ存続できませんが、

公共下水道事業は、他の勘定科目から多額の税金を投入して破綻させずに継続している事業ですので、

実情は、国民に最も身近なゾンビ企業の代表例です。

家計で例えると、大衆車で足りるところ、リムジンを買うようなものです。次回の車両購入は困難です。

下水道事業は、「下水道法」が対象とする都市を外れれば、田舎に行けば行くほど、赤字幅が加速して増えます。

公共事業とは、法令に基づいて推進するため、下水道法で対象としている都市での整備が済めば、事業は完了ですが、

さらに、田舎でも事業計画を推進するケースがあり、

実情を知る人々が、「おかしい!」と指摘し始めてから何十年も経過している事業なのです。

事業を推進する当事者の皆さんは、

実情を知らない・知ろうとしない、あるいは、知っていても黙っている、極めて異常な状況です。

実情を知る者からすると、“人として、どうなのか?”というレベルです。

日本全国で積算すれば、税金の無駄使いは、毎年毎年、数兆円から10兆円規模です。

膨大な金額ですが、

では、

毎年数兆円から10兆円規模とは、どのような金額なのでしょうか?

税制度全体の仕組みの中で、どれくらいの金額なのでしょうか?

会計には、国にも地方公共団体にも、一般会計と特別会計があり、詳しく、丁寧に見ていく必要があります。

特に、特別会計は、あらゆる利権(業界独占や天下りなど)との関係が、昔から指摘される分野でもあります。

構図は、例えると、いじめ問題と似ています。

関わっているのは、当事者の皆さんは当然ですが、

実は、国民の皆さんも、当事者として、あるいは選挙を通じて、直接的、間接的に関わっている課題です。

また、公共下水道や浄化槽などに関係する情報は、かなり公開されています、

いわば、いじめ問題に似たような構図です。

したがって、

誰かが、勇気をもって、

できるだけ誰でも理解できるように、

とにかく、多くの方に耳を傾けて頂き、気づいて、知って頂けるように、丁寧に、声を上げる、

だけでは不十分で、

気付き、知った皆さんが、

しかも、関係地域全体の過半数の皆さんが、

何らかの行動に移す必要がある、そんな危機的な状況です。

過半数の皆さんの具体的な行動が伴わないと、正常な行政運営には戻りそうにない状況です。

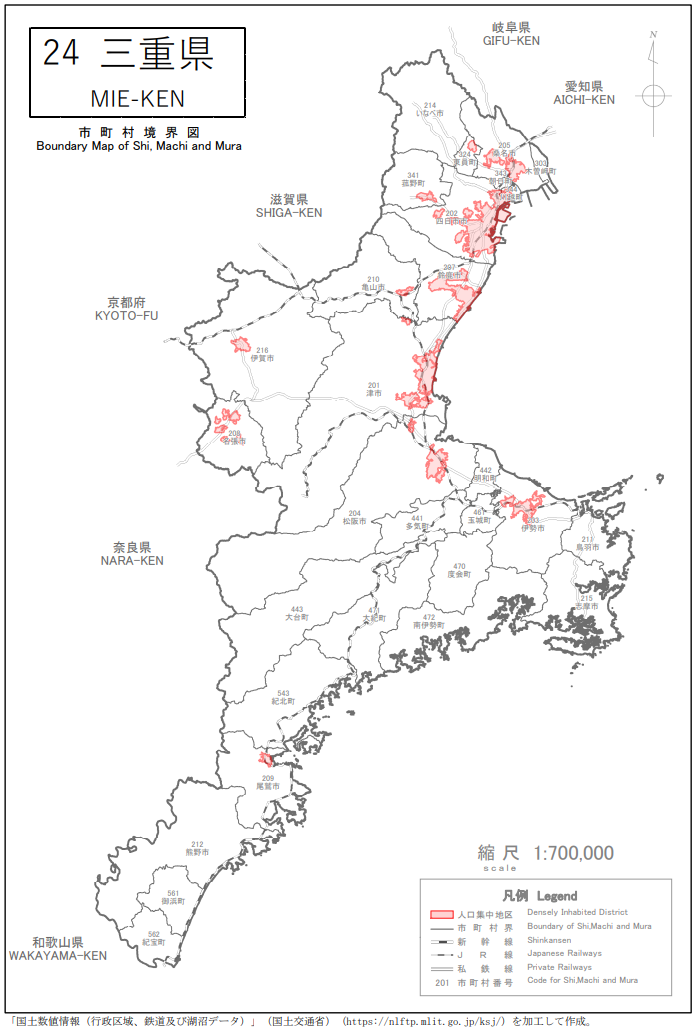

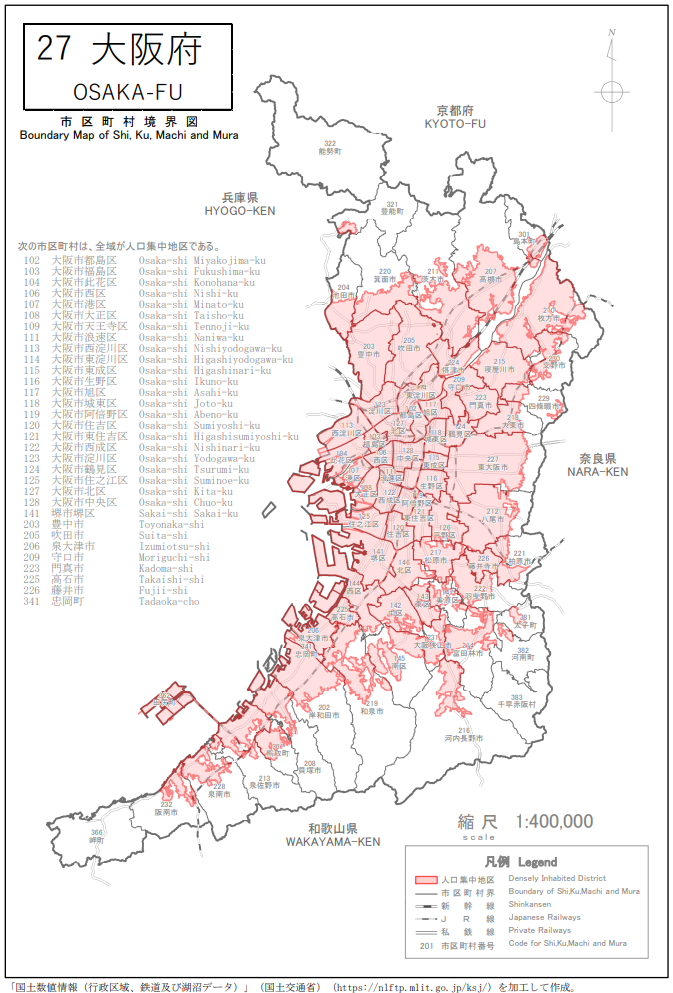

参考資料として、大阪府と三重県の「総務省統計局 国勢調査 都道府県別 人口集中地区境界図」を転載します。

都市と田舎では、いろいろな条件が異なります。

都市ではない田舎で、現在でも推進されている公共下水道事業は、

日本全国で合計すると、毎年、数兆円から10兆円規模の無駄遣いです。

この無駄をなくせば、何ができるのでしょうか?

金額が大きすぎて見当が付きませんので、何かの事例(ここでは外国人観光客)と比較して考える必要があります。

「経済波及効果」という言葉があり、

経済産業省では、試算用のエクセルまで用意しており、公開しています。

ただ、試算は、どんなに客観的にと考えても思惑が働くのか、試算側によっては全く逆になるようなことがあります。

TPP(環太平洋経済連携協定)の場合、慎重派の農林水産省と積極派のな経済産業省で、予想が異なりました。

※nikkei4946.com 2012年4月30日

「参加に慎重姿勢を示している農林水産省はTPPによる貿易自由化で実質国内総生産が7.9兆円に減ると試算。一方、TPPに積極的な経済産業省はTPPに参加せず自由化しないと10.5兆円減るとしています。」※TPP協定の経済効果分析について 内閣官房TPP政府対策本部(一部切り抜き)

「TPPが発効し、その効果により我が国が新たな成長経路(均衡状態)に移行した時点において、実質GDP水準は+2.6%増、2014年度のGDPを用いて換算すると、約14兆円の拡大効果が見込まれる。」※TPPについて、

太平洋地域で、脅威となるような国や地域があることを踏まえた経済安全保障上の協定です。

ただ、何事も、地域や自国を優先し、徐々に対応・対策の範囲を広げる、というのが基本的考え方です。

“当初の”目的・内容など詳細は、首相官邸URL:https://www.kantei.go.jp/jp/headline/tpp2015.html#:~:text=%EF%BC%B4%EF%BC%B0%EF%BC%B0%E5%8D%94%E5%AE%9A%E3%81%AF%E3%80%81%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B,%E3%81%99%E3%82%8B%E7%B5%8C%E6%B8%88%E9%80%A3%E6%90%BA%E5%8D%94%E5%AE%9A%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82現状は、「TPP等政府対策本部」から検索可能です。URL:https://www.cas.go.jp/jp/tpp/index.html

経済波及効果の実際の詳細な金額がどうであったのか?は、上述のように、概略として理解する必要があります。

あらためて、目に見えるような事例として、

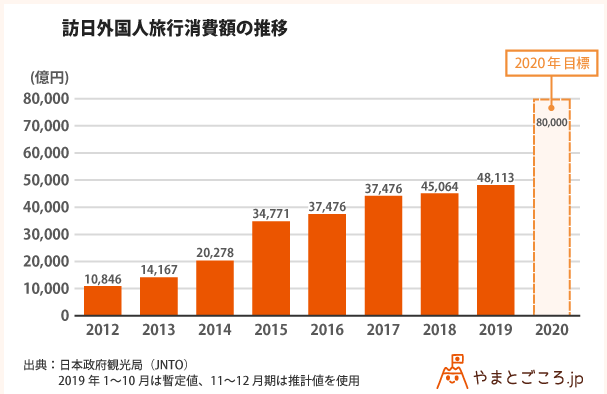

コロナ禍前の日本で、目覚ましく伸びた産業として、観光旅行業を取り上げます。

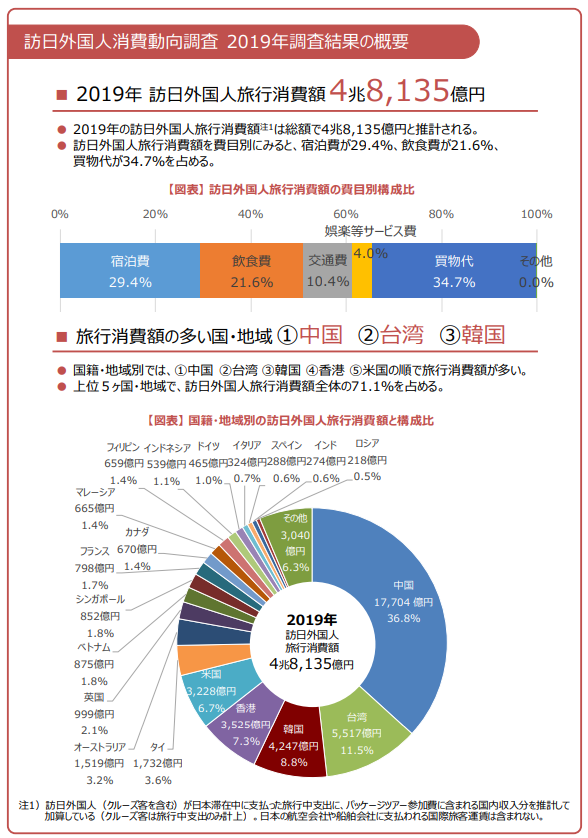

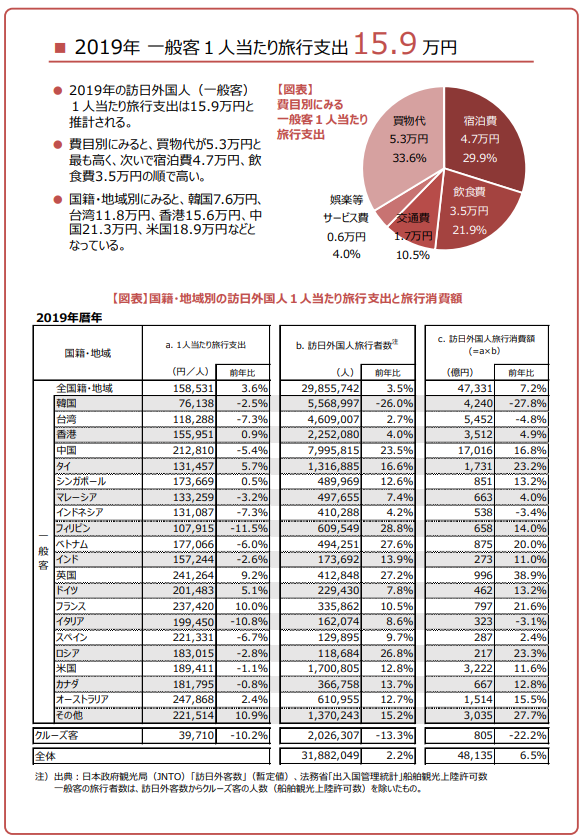

2019年の訪日外国人消費額は、約4兆8000億円と推定されています。

海外からたくさんの旅行観光客が来日し、観光名所だけではなく、“こんなところが?”というような場所にまで、

日本人でも気づかないような場所(身近な自然環境)にまで、海外から旅行に来られました。

観光旅行関連の業種や波及する関連業種は、経済的にかなり潤えたのではないでしょうか。

田舎の公共下水道事業の無駄な歳出額、

毎年数兆円から10兆円規模とは、

単純に、外国人観光旅行者が、日本各地でお金をばらまいたのと同じような経済効果が期待できるということです。

外国人観光客にとって、為替対ドル円相場は、2022年に入ると円安に傾きましたが、

日本の文化・おもてなし、物価安、自然環境などの情報は、世界中に届き、日本はまだまだ魅力的な国のはずです。

以下に、国土交通省 観光庁の資料を掲載します。

上述のように、専門家であっても経済波及効果などの試算は、かなりの変動幅があり、

政府レベルでも、農水省と経産省のように、180度異なる試算を算出することがあるようです。

しかし、外国人観光客訪日による経済波及効果は、多くの皆さんが肌身に感じることが出来たのではないでしょうか。

全国の田舎で展開されている公共下水道事業の無駄をなくせば、

コロナ禍以前の活況が再現できそうな、そんな金額規模です。

金額的な効果あるいは損失は、ご理解いただけたと思います。

では、公共下水道事業の無駄遣いは、経済的には、どんな問題があるのでしょうか。

ここでは、適正適法に管理された浄化槽、あるいは、自社の廃水浄化処理施設が整備されている地域に、

公共下水道事業を計画した場合がモデルです。

少子高齢化で、人口が減少している状況ですので、地方では都市部でも空き家が増え続けています。

田舎で、浄化槽や自社の廃水浄化処理施設が整備済みでも、不要な政策を企画立案・計画する公共下水道事業は、

利権関係者に限られた経済効果が有ることは否定できませんが、

需要が無いというよりは不必要な工事、でもなく、

正確には、地域の経済活動を破壊する、法に犯罪の定義や成立要件規定が無いだけで、してはいけない行為です。

浄化槽や自社の廃水浄化処理施設が整備済みの地域は、これらの廃水処理施設が設置された段階で、

環境保全という行政の政策目的を完了しているため、

需要が無いだけではなく、

行政によって浄化槽という私人が所有する財産が侵される、ということになります。

下水道の供用が開始され、行われる行政指導、「浄化槽・自社の廃水浄化施設を廃止し下水道に接続を。」は、

詐欺の類です。

「浄化槽法」

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第一項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。

(浄化槽によるし尿処理等)

第三条 何人も、終末処理下水道又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない。2 何人も、浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない。

具体的には、既に支払い済みの①浄化槽の商品代、②設置工事費が無駄になり、

新たに、③浄化槽撤去費用、④公共下水道への接続費用(=下水道事業受益者負担金)を負担することになります。

正確に現状を把握するためには、企業会計による減価償却を勘案して、①~④の出入り計算をする必要があります。

さらに、次項に記載しますが、公共下水道が更新時期を迎えた場合、更新の予算確保ができるのか、疑念があります。

「日本国憲法」

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

「浄化槽は廃止して、下水道に接続してください。」という行政指導は、憲法第29条第1項に反する指導です。

また、所有者に浄化槽を廃止して下水道に接続させる場合、

所有物を撤去させる収用の必要性が問われるため、かなり厳格な規定が必要ですが、

そもそも、浄化槽を廃止させて公共下水道に接続させるような規定は、実在しません。

※収用とは?

憲法第29条第3項を根拠に、公共の利益・福祉のために必要性があるときは、個人の財産を正当な補償を支払うことによって取得することができる土地収用法に基づく制度です。対象は土地です。土地を収用し、又は使用することができる事業は、土地収用法第三条に細かく規定されています。

では、詐欺の類の行政指導は、許されるのでしょうか。

下水道供用開始後の行政指導は、詐欺の類ですが、法令上の事実は、行政からのお勧めで、詐欺ではありません。

行政手続法で、行政指導の規定が有り、第2条第6号に行政指導は、以下のように規定されています。

行政からは、「お勧めしているだけです。勘違いしているのは、行政指導を受けた住民側です。」と言われそうです。

「行政手続法」

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

(省略)

六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

公共事業というものは、施設に対する一種の投資です。

当然ですが、財政政策では、本当に必要な事業や施設に投資する必要があります。

投資であれば、資産になることが前提ですが、田舎の公共下水道事業は更新できる財源を確保できそうにありません。

これは、維持管理費が安い浄化槽を基に、行政が下水道利用料の単価を設定しているため、

下水道事業は、浄化槽のように維持管理費や更新事業費が安くないので、利用料収入では財源が確保できないのです。

では、その差額はどのように処理しているのかというと、

国の特別会計からの交付金、国や都道府県からの補助金、地方債発行、地方公共団体の他会計からの繰入金、など

本来は、収入として入金されない国民の税金を使って補填しているのです。

例えると、一般家庭の場合、田舎で公共交通が整備されていない地域で、自家用車を購入する際に、

大衆車で良いところ、リムジンを購入するようなものです。

初回のリムジン購入費の返済を終えたとして、次回の車両を更新する際、購入費を手当てできているでしょうか。

※安い浄化槽の維持管理費と公共下水道事業

公共下水道事業は、一定地域だけの汚水を浄化処理する場合と比較して、汚水を集める面積が非常に広いため、本当に必要な浄化処理をするための水槽本体の容積の割合に比べると、配管や中継地などの設備の占める割合が高過ぎ、田舎の場合は、ほとんどが配管埋設費用に取られるため、維持管理や更新費用は当然のこととして高くなります。配管埋設費用は、自然流下で固形物が混じった廃水を移送するため、勾配をとる必要があり、圧送する水道配管と比べると、2~3倍の費用がかかります。丘陵地帯では、登ったり下がったりしますので、中継地点のポンプ施設でいったん汲み上げる必要もあります。さらに、全体として大規模事業になるため、ちょっとした事故で停止してしまっては困りますので、終末処理場を含めた配管や中継地点などの施設の保守点検や修繕のための費用に保険を掛け過ぎているため、その予算を無理やり執行する傾向が強いなど、非常に効率が悪い事業です。投資は、本来は資本を形成するものですが、更新時期が来た時に更新できないような施設は、資本と評価できません。

廃水浄化処理の原則は、都市部を除き、出した場所で浄化処理し、自然界へ戻すことです。

必要な施設(資本)は、廃水排出地点で設置しなければならない浄化槽や自社の廃水浄化処理施設です。

田舎では、居住者の少子高齢化で、公共下水道のような公共施設を使用し続ける確率は極端に低くなります。

したがって、本来必要な浄化槽や自社の廃水浄化処理施設という資本を失うことになります。

上述のように、公共下水道事業は、利用料金を国民の税金で補填しているため、実費よりも安い料金体系です。

しかし、公共下水道事業は、企画前に、利用料収入だけで運営されるという前提条件で、計画されている事業です。

これは、行政担当者や地方議会議員も当然のこととして理解している事実です。

事業に関係する法令には、このような事項をすべて明文化して規定しています。

したがって、事業を計画する関係者の内、幹部クラスは、

自身の所得に関係なく、機能的な大衆車ではなくリムジンを購入するような、理由もなく借金を重ねる人と同じです。

利用料金は、確実に見直しされ、都市ではなく田舎であれば、2倍程度には跳ね上がる見込みです。

正確には、地方公共団体ごとに異なるため、公共下水道事業決算報告書を確認する必要があります。

公共事業は、その地域の事業者に対して需要がある仕事を提供していることが必須です。

地域に必要なのは、浄化槽や自社の廃水浄化処理施設の設置や維持管理に関連するさまざまな地元の経済活動という、

本来の需要です。

地方公共団体が取り組む必要がある事業は、地域経済を活性化させる事業です。

生活の基礎となる衣・食・住に関連する事項で、

その地方公共団体に住みたくなるような、経済・財政政策です。

人が住みたくなるような市町村であれば、人が移り住み、結果として経済は活性化し、税収も増えることになります。

不必要な公共事業は、本来必要な公共事業とは逆に、地元に必要な経済活動も奪っていることになります。

需要がある仕事が、その地域周辺に必要なのは、生活基盤となる就労による所得が必要だからです。

仕事は、半導体やAI(Artificial Intelligence:人工知能)などの先端技術産業ばかりではなく、

AIが発達しても残りそうな、作業を伴う衣・食・住、あるいは教育・医療に関連するような産業などが重要です。

生活必需品の購入は、せいぜい10数キロ圏内でするのではないでしょうか。

都市では、公共交通が発達し、道路は交通量が多く渋滞するため、もっと近くで完了させているかもしれません。

また、通販・ネット通販などを多用して生活している方もおられるかもしれませんが、

生鮮食品・飲食店・コンビニ等は、一定程度利用するでしょうから、生活圏が、経済活動の範囲の基準になります。

食料品店、教育機関、医療機関、飲食店、職場、燃料店、・・・

生活に関わる事業所や店舗などが生活圏に存在すると非常に便利です。

要は、そこに住みたいと思えるかどうかです。

廃水浄化処理の原則は、都市部を除き、出した場所で浄化処理し、自然界へ戻してあげることです。

また、し尿・生活雑排水から排出される余剰汚泥は、昔の「肥溜め下肥」と全く違う物として、循環利用が原則です。

一般的にも認知されるようになったSDGsの観点からは、田舎で、浄化槽や廃水浄化処理施設が整備済みの地域に

公共下水道事業を計画するというのは、整合性が取れません。

※余剰汚泥循環利用の壁

現状、余剰汚泥は、堆肥や肥料の類で循環利用される割合はほとんど無く、

ほとんどの余剰汚泥は、脱水乾燥後、焼却、セメント原料に使用され、汚泥肥料の使用もわずかです。

そんな状況でも、原理原則をすべて排除してしまうと、一切の見直しの機会を喪失してしまいます。

さらに、公共下水道事業は、その費用の大部分が、排水を浄化処理する施設の費用ではなく、

廃水を浄化されないまま移送する埋設配管や中継地点のポンプ場などです。

そこでの工事は、劣悪な条件下で実施することになります。

先進国だけでなく後進国も、世界各国が少しづつ進化・発展し、製造業などの技術移転が進みました。

今後は、先進国だけが物を売れた経済成長期の時代背景が無くなり(≒通貨の稼ぎ手が激減してしまった)、

さらに、人工知能の進化によって、さまざまな分野で、全世界的に、仕事の量も減ることは、明らかです。

したがって、日本だけに限らず、

どこの国でも、税収は、必然的に、減少傾向になります。

したがって、自国通貨を発行している日本は、

とにかく、自国通貨に限らず、世界で流通している信用のある通貨を稼ぐことがスタートです。

なぜなら、中央銀行の金融政策、行政の財政政策は、先ずは国の税収があって、はじめてできる対策だからです。

一部の人達だけではなく、当然、行政機関だけではなく、

通貨を使えるすべての個人・組織が、可能な限りの最大数で、出来るだけ多くの通貨を使い続ける状態を目標として、

必要な事項を考え続けることが必要です。

具体的には、

①経済界のあらゆる意味での格差是正、

②国・地方公共団体及び関連機関の天下り等の利権構造など、あらゆる歪み構造の解体あるいは修正、

③中央銀行の偏った市場支援策の見直し、

などを政治課題として取り組む必要があります。

需要と供給を決定する要素は、人気、需要量、希少性、供給量、グレード、価格など、たくさんあります。

一般的には、ある商品について、自然な人気が出ると、買おうとする欲求が高まって需要が高まります。

さまざまな商品の内、衣・食・住に関わる物品、特に飲・食料品については、需要が安定している部類と言えます。

他に、財政政策として、国や地方公共団体が実施する公共事業など、行政によって作り出される需要があります。

次項で記載しますが、実は、

財政政策によって作り出される極めて人工的な需要は、

国民所得の半分を原資としており、

少子高齢化で購買意欲が低下する中でも人工的に需要を作り出せる強制力のような権能があるため、

その国の将来を左右する極めて大きな政策課題です。

※財政政策とは?

行政府が、行う①課税(増税・減税)、②歳入(債券発行及びその増減)、③歳出(公共事業の企画及びその増減)、を通して経済活動に影響を及ぼす政策です。

財政政策の比重は、地方分権改革が進み、国から地方公共団体の主体性に移行する傾向があります。※地方分権改革とは? 内閣府

住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革です。

原資を国民から徴収した税金あるいは社会保険料として、

地方公共団体が実施する事業は、

公共のための事業として、

その目的は、

①住民の福祉の増進(=社会保障・教育などの制度の充実、インフラ整備など)と、

②地方財政の健全な発達(=財政政策など)などを兼ね備えています。

公共下水道事業も、その一種です。

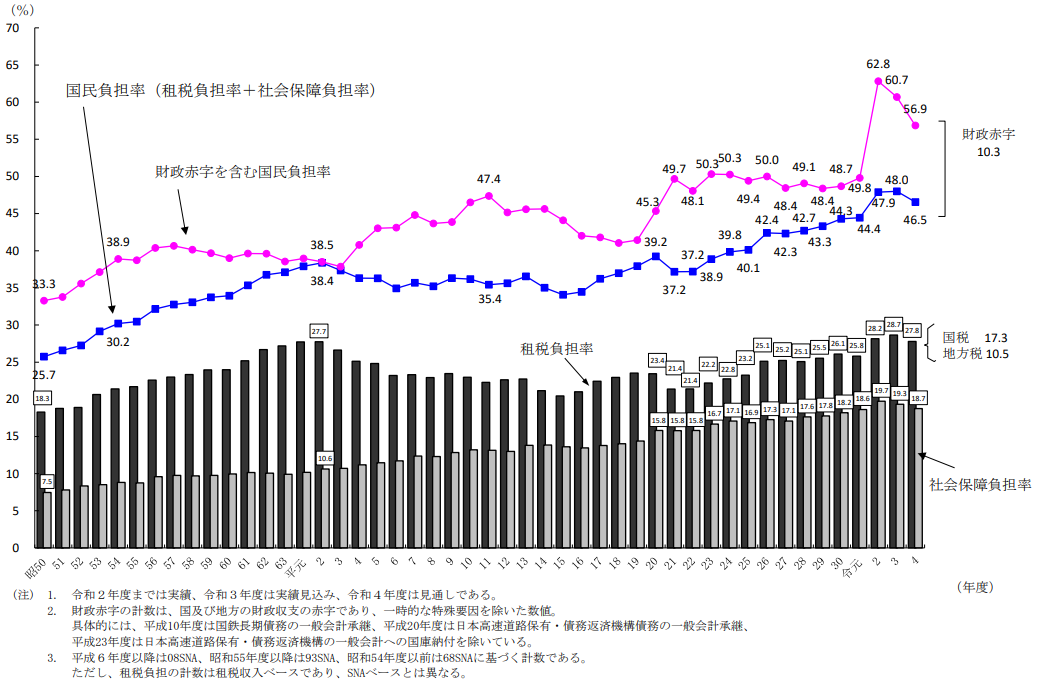

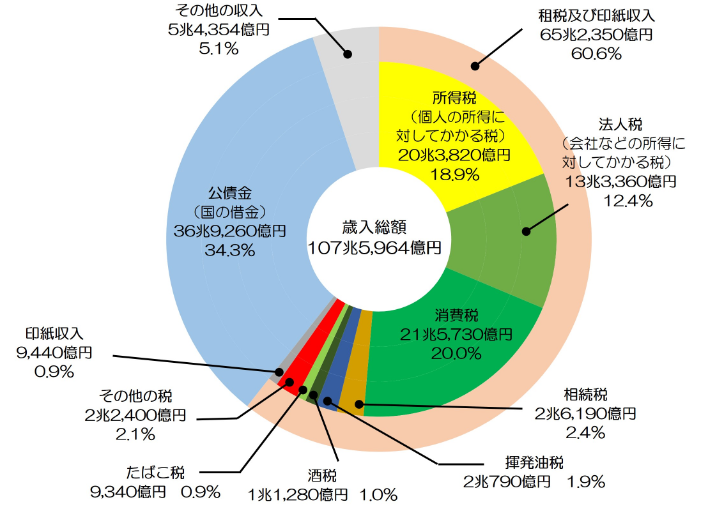

財務省によると、租税負担率と社会保障負担率を合計した国民負担率は、年度で変わりますが、50%近辺です。

下のグラフをご覧ください。

これに、国の借金関連費用を足すと、60%近辺になります。

※ただし、借金の考え方には様々な見解があります。国債や地方債については後段で記載します。

国や地方公共団体は、

国民所得の半分を予算編成して議会に諮り、

財政政策で需要を作り出し、歳出し、

市中の経済活動に参加しているのです。

言い換えれば、日本のGDPの半分、すなわち、財政政策が、需給バランスに影響を与えている、ということです。

公共事業は、公共性の如何によりますが、一般企業の事業運営の障害にならない必要性があります。

財政政策については、

税金だけでなく、社会保障も対象にするのは、

公的年金という制度を目的にして集められた年金保険料が、

経済効果が見込めない(=集客が見込めない)グリーンピアを例にするような事業に、

実情は、関係者の天下り先確保などの目的で、デタラメに使われ、なかなか発覚しなかった実例があるためです。

※年金資金運用組織について、

沿革は、年金福祉事業団→年金資金運用基金→年金積立金管理運用独立行政法人。

本来は、人件費を使って積極的に運用すべき性格の資金ではありませんが、組織は肥大しています。

年金資金の性格上、「物価連動国債を購入、機械的運用だけで良い。高橋洋一」という意見があります。

バブル期を復活させる、という意味ではありませんが、当時の状況を振り返る必要はあります。

バブル期(1990年頃まで)の日本は、製造業が通貨をたくさん稼ぐことで、国民の生活水準を上昇させました。

日本のリーディングカンパニーが、製造業の技術力だけでなく、当時の円安にも支えられ、外貨を稼いだ時代です。

※円安、物価安について

日本は、輸出側(=海外で販売)で、

コロナ禍以前、外国人が日本観光をして、日本の物価が安いことに驚く傾向がありました。

日本の物価自体が安く、

観光旅行する外国人の自国通貨の為替レートが高く、円が安くなれば、

ダブル効果で、その旅行者は、日本で買い物をしても割安さを感じていました。

訪日外国人観光客は、輸入側(=日本で買い物)で、

自国通貨高・日本円安、で輸入側の日本が通貨を稼ぎ、逆に、輸出側の国の同業者は売り上げ減。

バブル時代を迎えるまでの高度経済成長期の日本は、

同じように、当時のドル円為替相場は、実際の相場よりも円安傾向に傾いていたきらいがあります。

高度経済成長期の初期は、技術立国の黎明期で日本の国力が低く、国際通貨としての円の需要は低く、

円に対する信用も需要(流通量)も少なかったですが、バブル期に向かって、信用も通貨の需要も増え、

200円以上だったドル円為替相場が、1990年頃、ようやく150円近辺に到達しました。

円安・ドル高、で輸出側の日本が通貨を稼ぎ、逆に、輸入側の国の同業者は売り上げ減。

当時のアメリカは、高インフレが継続し、インフレ抑制策としての金融引き締め策は、金利が20%まで達しており、世界中の余裕資金・投機資金がアメリカに集中した結果、為替ドル高となり、輸出減少と輸入拡大による大幅な貿易赤字となっていました。一方では、高金利のため国内での民間投資は抑制され、財政赤字も拡大している状態でした。結果として、1985年9月22日、過度なドル高の是正のため、米国ニューヨークのプラザホテルに先進国5カ国(日・米・英・独・仏=G5)の財務大臣と中央銀行総裁が集まり、会議が開催され、アメリカの製造業を守る円高ドル安の路線を取決め(実際には実務レベルで仮確定済み)、関係国の協調介入により、為替ドル高は急速に是正されていきました。

ところで、為替相場の動きや変動幅などは、中央銀行の政策金利の変動では、理由を説明できない場合があり、為替変動は、両国通貨の流通量の比で決まる、という理論があります。

例えば、ドルで決済(商品単価その他費用をドルにして清算)する場合に、ドル円為替相場が円安に傾けば、

日本から製品を輸出販売する企業は、商品の取決めしたドル建て単価は変わらないのに、受け取る円は増えます。

さらに、土地や株の市場が、実際に稼いだ通貨の何倍もの架空の信用を創造したため、

信用創造によって増えた架空のゆとり資金が多量に流通することとなり、

自国内での経済波及効果が最大となり、産業・業界を問わず、多くの人々にゆとり資金を循環出来ました。

結果として、

一部だけでなく多くの国民がゆとりある経済状況となり、多量の通貨が流通する仕組みが構築できたため、

経済大国を実現しました。

※架空の信用創造の危険性

土地や株式市場への投資は、手数料(≒人件費)にコストをかけるだけで、ファンダメンタルズと関連せずに信用を創造できますので、市場人気が継続している期間は、経済波及効果は効率良く維持されます。

しかし、現実には実体経済が伴っていないため、信用の創造がいつ終焉を迎えるのか?という不安を持ち続けることになります。

現在では、世界各国の製造業など、技術水準が向上してきたため、

かつてのバブル時代のように、日本の技術が突出して進歩していた時代は終焉を迎えています。

世界は、平衡化・平準化の方向ではないでしょうか。

取引は、お互いの信用があって成立しますが、通貨・債券・電子マネーも信用の裏付けによって使用できます。

地球規模で流通量が多い、USドル、EUユーロ、英国ポンド、日本円など、

その国が発行する通貨、あるいは、地域で流通する通貨も、通貨に対する信用が高いため使用できます。

バブル景気では、

世界をリードした製造業のファンダメンタルズに引っ張られる形で、

実態以上の円安も手伝って、

土地や株の市場が架空の信用を創造し、市場相場が上昇して信用の裏付けとなり、融通できるお金の量が増えました。

とにかく、どんな取引でも、信用の裏付けがあって初めて、取引が成立する、経済活動が成立する、ということです。

現在の日本は、製造業の技術レベルが、後進国に追いつかれるような形で、平準化の波に飲み込まれ、

実態以上の円高も手伝って、

日本全体の収益(≒GDP=国内総生産など)が激減し、

雇用形態について、賃金制度に社会的な補償や担保などの制度を付けないまま派遣業種を法令で解禁したため、

国全体の収益が激減しただけではなく、

制度として、事業所内の人間関係、事業者間の取引関係、労働者間の信頼・信用関係なども失われている状況です。

なお、2012(平成24)年、労働者派遣法が改正され施行されました。

労働者派遣法の正式名は、

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」から、

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改正され、

法律目的に派遣労働者を保護する法律であることが明記されるなど、程遠いながら、少しづつ改善が図られています。

現在は、少子高齢化(加齢とともに購買意欲は減少)、人口減で、購買層が減少し、物が売れない時代です。

そんな中でも、購買欲を高めるためには、将来への不安をできるだけ払拭する制度を構築することが必要です。

将来の衣・食・住に対する不安を排除することができれば、

貯蓄行動が抑制できます。

貯蓄する必要が少なくなれば、ゆとり資金が生まれ、購買意欲の増加に繋がります。

結果として、少子高齢化、人口減少の状況でも、比較的物が売れる傾向になります。

経済波及効果が最大になるためには、

行政(政府・地方公共団体)に対する信頼があり、

自国の通貨・債券に対する信頼もあり、

目の前の生活にゆとりある資金があり、

将来の生活にも安心があり、・・・というように

とにかく、

衣・食・住が確保でき、出来るだけ信用不安が無い、信用に満ち溢れた世の中を自動化された制度として作ること、

が必要になります。

※自動化された制度とは?

申請や届け出したり、政策(補助金給付など)として実施したり、しないでも、

自動的に日本国民であれば、最低限、普通に安心して暮らせる環境が整う仕組みを作ることです。

日本銀行は、2013年1月に、「物価安定の目標」を消費者物価の前年比上昇率2%と定め、

これをできるだけ早期に実現するという約束をしています。

しかし、日銀ができる対策は、金融政策に限られます。

さまざまな商品について、世界各国の生産・製造の技術や能力の向上に伴い、

日本が独占していた市場は、世界各国に開放され、

自国内では少子高齢化で、自然に発生する需要が減少し、通貨の流通量が減少せざるを得ない状況では、

人工的・強制的に金融政策で金利を下げ・通貨流通量を増やそうとしても、

信用が増幅拡大する環境は作り難いため、

経済波及効果にはつながりそうもありません。

国民負担率50%の財政政策を今以上に有効に使うことが、求められています。

現在の日本では、リーディングカンパニーが不在のため、外貨を稼ぐ、頼りになりそうな産業は観光業です。

日本全国の観光地では、外貨を使ってくれる外国人観光客の呼び込みが、大きな課題になっています。

ただ、

日本国内がどんな経済状況であっても、

自然に発生する需要と通貨流通を拡大するためには、

田舎での公共下水道事業やこれに関わる関連団体・組織など、無駄な公共事業を中止したり、

2019年の外国人観光客の経済効果と同じような金額規模のいびつな経済構造を、

さまざまな法令の趣旨に立ち返り、適正・適法に修正し、

教育・研究や生活し易い環境整備など、

投資を重視した健全な経済活動、循環型経済を育てていく必要があります。

一般企業であれば、税務署ではなく国税局が調査に入るような多額の使途不明金が、政府レベルで発生しています。

具体例として、コロナ対策費があります。

これは、2020年から予備費の14兆円程度が本来の政策目的以外に使用された可能性があり、実態が不明と言えます。

上述しましたように、数兆円が、必要な事業に、生活困窮者の人件費に回れば、経済環境をどれほど改善できるか?

普通に考える必要があります。

一般企業であれば、利益を上げるという目的のため、お金を仕入れや設備投資などに使うのが当たり前です。

ところが、

行政の場合は、

行政政策自体が、必ずしも利益を追求する事業ではない、

政策を実行する原資が定期的に継続して徴収される税金であるため、こうなってしまいます。

生活環境全般について、普通に生活できていない多くの国民は、怒りを投票行動に置き換えるのが健全な姿です。

行政は、職員入替やコンサルティングを含め、外部からの意見を“積極的に”取り入れ、政策を見直す必要があります。

現実の行政運営側の取り組み姿勢は、

監査委員に元市町村の職員を選任していたり、議員が掛け持ちしていたりするなど、

本来果たすべき機能と異なる方向に進んでいる実例が散見されます。ご自身の市町村の実態を確認してみてください。

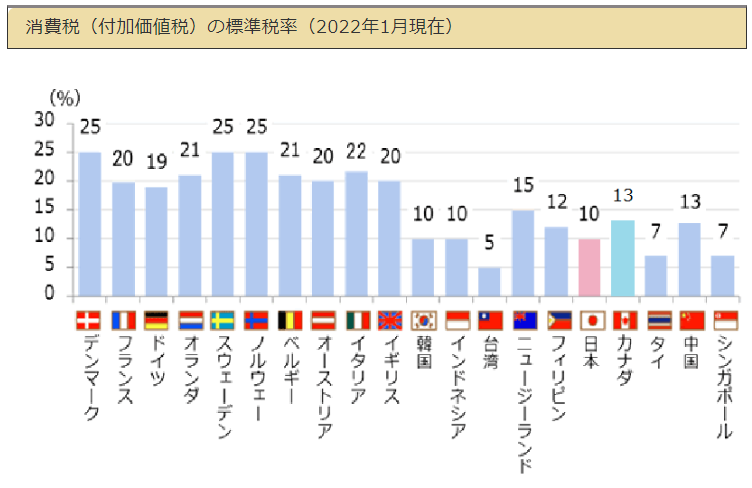

消費税は、基本的には生活必需品に対して3%→5%→8%→10%と増税されて、不景気の元凶とされています。

これに対し、このページで詳しく記載してきましたように、

無駄な田舎の下水道事業など、国民所得の50%を使う財政運営は、家計を預かる者には許せないレベルのはずです。

日本は、先進国のひとつであるはずですが、貧困で、普通に生活できない方が増えています。

※貧困は、「相対的貧困」「絶対的貧困」「非課税世帯」などさまざまな指標があります。

ただし、毎年毎年数兆円から10兆円もの多額の税金があれば、貧困で困っている方々を救うことが出来るはずです。

「本当にそうなのか?」と疑念を持たれないよう、詳しく読み解いていきます。

ところで、貧困ではなく、普通に生活するため、最低限必要なものは、「衣・食・住」です。

上述の観光旅行業界は、衣食住に比較的近い産業、と評価することが出来そうです。

※「健康で文化的な最低限度の生活を営む」ために必要なのは、衣・食・住が基本になります。

※観光旅行業は、一部の物品売買を除けば、経済波及効果が非常に高い、無駄が無い業種と言えます。

※経済波及効果を上げるには、資材費ではなく人件費の割合が高い産業の需要を喚起することです。

ここでは、

①十分な「衣・食・住」を確保し、

②適度な所得を獲得(=貧困を脱出)し、

③普通の生活をする必要事項を確保するため、

基本的な“考え方”について、提案しています。

単純に、自由に使えるお金の総額(=可処分所得)を普通に生活できる額にする必要があります。

※可処分所得とは、所得から所得税、住民税、社会保険料及 び固定資産税を差し引いたものです。

国民の可処分所得を増やす方法を制度化し、貧困をなくすだけで、経済は安定し、経済波及効果も生じます。

なお、所得があり、

国民の義務として、納税したとしても、

普通の生活ができるための要件として、個人ができることは、以下のように、限られます。

何かを制度化するには、

それを実行するための法令が必要になりますので、

議会で立法できる議員の皆さん、

あるいは、

行政運営に関して、関連する議案や予算を唯一議会に提案できる行政側、の大きな課題です。

とにかく、何か仕事をする必要があります。

反社会的で、社会的要請が無く、循環型社会に反するような仕事ではダメですが、

先進国のひとつであり、社会的秩序が整っているはずの日本では、

社会的要請と継続的需要があり、循環型社会に合致した職業に就職できれば、安定的な所得が得られるはずです。

雇用形態がさまざまになった日本で、普通に生活するための所得が得られないというのであれば、

安定的な生活ができる法令に基づく制度が必要、あるいは、提案として、既存制度を修正する必要がある、

つまり、行政運営に問題があり、改善する必要がある、ということでもあります。

※「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」などは、本来は国(行政)の責務です。

仕事を始めた場合の「住」環境について、雇用者が個人的に確保することは資金などの課題があります。

新たに、採用者側や仕事場周辺の市町村、あるいは政府の政策として、住環境の確保を制度化することは可能です。

地方では空き家が増えており、これを利用してさまざまな考え方で仕組みを作り、制度化している事例もあります。

さらに、住民(地域)活動、社会活動、社会福祉活動などとも関連しますが、

環境を含めて各種障害があり、仕事ができない状況でも、

社会参加の道を模索し、さまざまなゴールに向かって、解決策を模索する必要があります。

ところで、雇用形態がさまざまになったのは、

社会情勢の変化というよりも、

ライフステージというものは、個人が置かれた環境でさまざまに変化するものであって、

誰であっても、いつ、どのように変化するのか、予測は不可能なもの、

アメリカ合衆国でさえ、第二次世界大戦後の「家族」は、専業主婦が75%程度を占めており、

家族の標準的な見本という一般的な価値観を共有していた時期があり、多様性は、その後の価値観です。

という、近年までは認識されていなかった“事実の認識”が広まる契機と考えるべきです。

雇用形態にとらわれずに、拘束労働時間を基準に、条件による個別対応を含め、支給せざるを得ない実情を受け入れ、

正規雇用を望む職員がいる場合は、正規雇用に転換する。

また、正規雇用から条件付き労働に転換を望む職員がいる場合は、転換する。

どんな雇用形態であっても、

成果報酬だけを基準にするなど、賃金単価を設定しない賃金報酬体系には、以下のような理由で無理があります。

①人は機械ではないので、精神的な課題が解決できない、

②少子高齢化社会で、生活環境の変化があれば、就業環境・雇用環境を転換せざるを得ない、

③自己責任であるとは問えない個別具体的な生活環境の変化に応じた社会保障制度が確立できていない、

③公務員の場合、そもそも成果報酬を基準に評価することが不能(理由→行政運営(事務処理)の評価方法の疑問)、

したがって、

結局は、拘束労働時間を基準に、条件による個別対応を含め、支給せざるを得ない、

という実情に戻らざるを得ないためです。

これは、労働成果の結果の如何に関わらず、時給に換算すると、一律な給付にならざるを得ないということです。

労働賃金というものは、そういうものだ、という価値観は、探究という考え方が広まれば、一般化するはずです。

しかし、

議論を優先できない共産主義体制が必然的にたどり着く専制国家が進める愚民化政策などを推奨するものではなく、

国民一人一人が探究し、個人の進化を重視し、表現の自由が確保された自由民主主義の社会体制を前提にすると、

一部の利権関係者に経済効果のある無駄な公共事業を推進するのではなく、

社会保障制度の充実は当然として、

物価安・為替円安がメリットになる旅行観光業や、

調査・研究・教育・企画開発というような、労働成果の結果の如何を問わないような、

投資関連業務にも、もっと歳出を増やさなければならないという結論になるからです。

後述しますが、特別会計から行政関連機関(天下り対象)へ支出される金額は、

他会計収益の繰入金などを含めると、会計上の明細が不明確な勘定科目があるため、想像以上と考えられています。

退職された役人の皆さん並みでなくとも、

全ての日本国民に対して、

個人では対処しようがない実情(自己責任であるとは問えない個別具体的な生活環境)に応じて、

先進国家日本、和の国日本は、一部利権者だけを優遇することなく、雇用・賃金体系を確立させる必要があります。

拘束労働時間の単価は、

ライフステージについて、変化を同一の価値観で決められない、あるいは多様性を認めざるを得ない今日では、

どんな業種でも、最低、時間当たりに換算して、1,500円~3,000円程度、あるいはそれ以上になります。

雇用者支援制度が整わないままなのに、雇用形態がさまざまに変わってしまった和の国ニッポンでは、

「衣・食・住」の内、いずれについても、様々な切り口(発意)で、

採用者側や仕事場周辺の市町村、あるいは国が、新たな制度で、雇用者を支援する仕組みを構築し、

国民は、届出さえすれば、貧困を脱出し、普通の生活ができるようになる社会保障制度を構築する必要があります。

また、制度の構築は、特別会計や公共事業を“真に”見直すことが出来れば、可能です。

残念ながら、 税金を減らすことは、個人の力では限界があります。

個人が、税金の支払い金額を減らす方法は、課税される商品を可能な限り買わないことです。

しかし、消費税というものがありますので、基本的に、課税されない商品はありません。

普通に生活をしていく上で、生活必需品であっても、買うのを我慢することはありますが、

限度を超えて節約をせざるを得ないような状況は、個人の問題とは言えません。

基本的には、税金を徴収して、社会制度の設計・運営を担う行政運営に責任があります。

言い換えると、

ビックリされるかもしれませんが、

日本の田舎で、公共下水道事業が推進されている現状は、

「この人で大丈夫か?」というレベルの思考能力を持った方々が、

地方公共団体の(長)、幹部、議会議員、監査委員、各種委員の過半数を占める、という事実があるということです。

国民の皆さんそれぞれに、置かれた環境がありますので、一概には評価できませんが、

最低限の生活ができない方々が日本で増えているのは、

税金の使い方が効率良くない、まだまだ有効な政策が企画されていない、

逆に、税金を使った無駄な政策が堂々と推進されている、ということにも一因があります。

具体的には、資材費や設備費に多くの費用がかかり、人件費の割合が少ない土木建築事業です。

田舎での公共下水道事業、特にひどいのは、浄化槽が既に整備済みの地域に下水道を計画している場合もあります。

ただ単に、土木建築関連を切り捨てる、ということではなく、

地域経済に貢献しない大規模広域事業である公共下水道を推進することが、そもそも間違っていますし、

資材費や設備費の割合が低く、人件費に多くの支出をし、かつ、必要な土木建築政策に変換する必要があります。

全国的な田舎での公共下水道事業推進など、明らかな無駄がある以上、行政運営に修正の余地はあります。

したがって、行政運営を至急改善しなければならない(=政策の取捨選択)、というのがひとつの結論になります。

一般家庭で、所得が少なければ、家計をやりくりするのと同じで、

行政、特に市町村は、

税金を何のために使うのか?

さまざまな政策の目的や根拠を明確にすることで、あらためて見直して、政策をやりくりする必要があります。

都市ではない田舎の公共下水道事業は、毎年毎年、年間数兆円から十兆円規模の無駄遣いです。

公共下水道事業の政策目的は、環境を保全することです。

環境を保全する方法として、田舎では、浄化槽で十分です。

関係する法令と条文を下記に転載します。

「浄化槽法」

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第一項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。

(浄化槽によるし尿処理等)

第三条 何人も、終末処理下水道又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない。2 何人も、浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない。

他にも、このような無駄遣いが無いのか?

行政、特に市町村の職員の皆さんには、

やりくりするため、必要なこととして、

さまざまな政策の中身について、業務の一環として、本来の目的と明確な根拠を確認してもらう必要があります。

個人が行動で示す方法は、選挙行動で、意思を示すことです。

税金の無駄遣いは、特別会計の勘定科目から支出される割合が多いのが事実です。

したがって、歳出の在り方について、一般会計だけでなく特別会計からの歳出についても見守る必要があります。

特別会計は、他会計勘定科目からの繰入金(年度によっては、行政府の数兆円~数十兆円レベルの収益)も入ります。

個人の力では、間接的に、投票行動などでしか対処できませんが、

有権者が、特別会計について認識し、興味を持って情報を収集するような時代にしていく必要があります。

特別会計については、不明な点が多く、全ての内容が広く公開されていない、調査が難しいのが実情です。

さまざまな政策を実施するためには、お金が必要です。

税金を原資とする予算を編成するのは、実際の現場を分かっているはずの地方公共団体に任された仕事です。

現実には、市町村の公務員の皆さんに、地域住民のために、頑張ってもらわざるを得ない、ということです。

公務員の皆さんが頑張ってやることは、

①政策をやりくりして、

②地域経済の発展(≒地元の仕事を増やす)を考え、

③地域住民が住みやすい行政運営をして頂くことです。

地域住民が住みやすい行政運営を実施すると、転入する人が増え、地域経済も活性します。

これは、人口が増えれば経済活動が活性化するということでは無く、

住みやすい街づくりが、人口も増やして、経済も活性化させる、ということです。

住み良いということは、先述の衣・食・住にも通じますし、外国人に労働力を依存する研修制度にも関連しています。

外国人に頼る方法もありますが、日本国内で未就労の方の活用方法を考察し、対策を制度化する必要もありそうです。

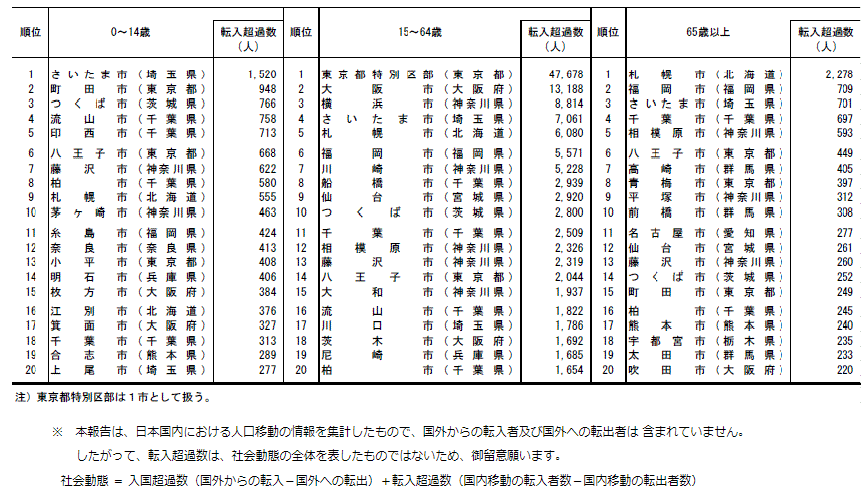

下に、年齢3区分別転入超過数の多い上位20市町村(2022年) 総務省統計局の表を掲載しました。

話題の明石市は、0~14歳の転入超過数が全国で14位です。

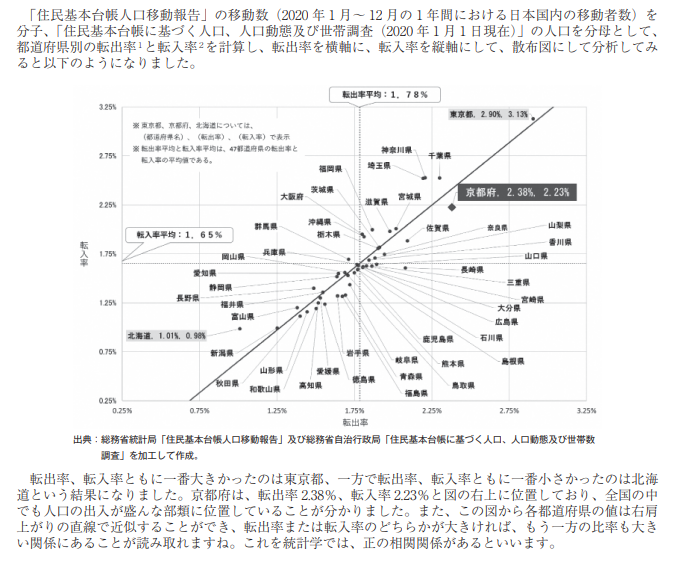

転入・転出率は、その下に、都道府県別資料を掲載しました。

人口がそれほど多くなく転入超過数が多い市町村は、何が原因で転入者が多いのか、調査が必要です。

つくば市:25万人、流山市:20万人、印西市:11万人、糸島市:10万人、明石市:30万人、江別市:11万人、

箕面市:13万、合志市:6万人、上尾市:22万人など。

ただ、人というものは、神のようなものではありませんので、誰でも職に関係なく、間違いをするものです。

大切なのは、誰でも、例え間違っても、非を認め、修正することです。

後段で触れますが、行政運営、あるいは、さまざまな議論の有無などが、住民や国民の幸福度にも影響するようです。

※地方分権改革とは? 内閣府

住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、

地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革です。

地方分権改革は、1993(平成5)年6月、衆参両院の「地方分権の推進に関する決議」が始まりです。

さまざまな政策を実施する場合、市町村単独で実施する場合もありますが、

多くの行政政策は、国や都道府県の施策に対し、市町村が採否を判断し、申請や届け出をして、実施されます。

国や都道府県は、市町村が計画した政策について、地方分権改革の意味からも、単純にまとめるだけの立場です。

市町村が、行政運営の主役、事業推進の主体、ということです。

実際の現場の事情を知るのは、市町村ですから、当然と言えば当然です。

国や都道府県、あるいは市町村単独で企画する政策があり、国の場合、政策を所管する省庁の特別会計(会計勘定や地方交付税交付金)からの補助金など、事業費負担は、国:都道府県:市町村、というような、割合で負担するケースがあります。

なお、政策に対する申請や届け出について、

受け付ける側(国や都道府県)は、形式審査のみで、内容についての審査は基本的には業務外です。

政策の目的や根拠が明確になっていれば、おかしな内容での申請や届け出は無いはずです。

したがって、企画された政策に市町村が手を挙げれば、

その事業は、事業主体の市町村の責任と費用で実施されている、ということです。

政策の実施が決定すると、その事業は、市町村の責任と費用で実施されます。

その市町村の住民は、結果として、費用を負担させられる立場です。実質的に財政破綻した北海道夕張市が実例です。

税収が少ない中、当時最若年の市長が、住民の皆さんに実情を説明し、協力を願うシーンが注目されました。

税金の無駄遣いがあるとすれば、

話題性では、政府の行政運営ですが、

実際には、無駄遣いの内容や金額などを確認するには、個別に市町村の行政運営をチェックする必要があります。

チェックは、本来は調査費の支給がある議員がすべきですが、住民が行う場合は、無償の奉仕活動になります。

近年、全国的に地方議員に立候補する方が減少していることが話題になっています。

しかし、田舎で、しかも浄化槽が既に整備済みの地域で、公共下水道事業が推進されていたりする状況からすると、

あるいは、兵庫県明石市のように、市長が推進する政策のやりくりに、半数の議員が反対する状況などからすると、

地方議会議員の過半数がまともに仕事をしていない、と考えざるを得ないのが分かります。

ちなみに、有権者の代表の議員の皆さんには、行政運営を見守りチェックすることも仕事のひとつです。

調査には、時間も費用も必要ですので、結構な金額の調査費用が支給される仕組みがあります。

調査費用は、ほとんど有効に使われていないのが実情のようで、逆に、議員の不正請求で話題になるような始末です。

行政が、おかしな運営を継続して実施している場合、いつかは、これを修正する必要があります。

しかし、一般的には、いつまでも修正できずに継続するか、

地方公共団体の長が、明石市の泉市長のように、孤軍奮闘して修正するしかないような状況です。

都市ではない、田舎で、しかも浄化槽が設置されている地域でも計画推進される公共下水道事業が、典型的実例です。

さまざまな政策を実施するためには、

①唯一、行政側が予算を編成し、

②地方公共団体の議会へ議案として提出し、

③議会で審議し、というような手順になります。

予算編成の段階で、関係する市町村職員の幹部の皆さんには、

さまざまな政策のひとつひとつについて、

本来の目的と明確な根拠を確認して予算を編成している、という

①職務上の義務と、

②納税者でもある住民の皆さんに対する責任があります。

結論は明白で、無駄な事業を推進するのは、市町村の部署(課あるいは部など)です。

事業の主体は、ほとんどの場合は市町村であって、国や都道府県ではないからです。

無駄な税金の支出があるとすれば、

地方公共団体の管理職クラスは、500~900万円程度の所得を得ながら、

地方議員の皆さんも、同じように所得を得ながら、市町村長は、もっと高額な所得を得ながら、

生活困窮者が増えている中で、

無駄に税金を支出して事業を推進している、ということになります。

ただ、担当部署に配属された地方公務員の皆さんは、すべて前任者から業務を引き継いでいます。

地方公務員の場合、数年程度で部署の移動があるのが一般的です。

組織としては、管理職級の継続・再雇用などもあり、業務の継続にこだわざるを得ない要素もあります。

ただし、外部、あるいは住民から見れば、直接的に業務推進する関係者は、人としてどうなのか?というところです。

課長や部長は、現在進行形で推進されている事務処理ですが、

現状把握ができた時点で、おかしな事業であると断定できれば、勇気ある決断をもって修正すべきです。

部署の長であれば、あるいは、長でなければ、どんな組織でも、事務処理の変更に着手できるものではありません。

地方公共団体の段階でも、地方分権改革の一環として、兵庫県明石市のように、少しは独自の制度を設定できます。

明石市は、ウェブサイト『市長が徹底解説「明石市 市政ガイド2022」』(動画全編51分)を公開しています。

この内、総論(10分35秒YouTube動画)は、コンパクトにまとまっていますので、是非ご覧ください。

先述しましたように、衣・食・住の内、「住」については、

固定費として高額ですので、何らかの制度を設計する必要がある、と記載しました。

住環境については、

人口減少で空き家が増えている状況ですので、一部の市町村が仲介や補助を制度化し始めています。

住民が、個人的にできることは、かなり限られていますが、

住民活動として、

市町村民のために働いてくれる市町村長を育て、選び、立候補してもらい、選出することが可能で、実例もあります。

地方公共団体の長は、行政・立法府からではなく、外部環境から選出された長に良好な実績が多いかもしれません。

何らかの目的があって、政策(≒私企業の事業)を実施する場合、基本的には事業資金が必要です。

地方公共団体(市町村)が実施する事業は、公共のための事業として、

その目的は、

①住民の福祉の増進(=社会保障・教育などの制度の充実、インフラ整備など)と、

②地方財政の健全な発達(=財政政策など)などを兼ね備えていますが、

原資は、徴収した税金です。

税金は、会計で管理されていますが、

会計には、国にも地方公共団体にも、「一般会計」と「特別会計」があります。違いなど、詳しくは後述します。

一般会計とは、本来は、「国全体の財政状況を一般会計において総覧することが可能とされる」ものです。

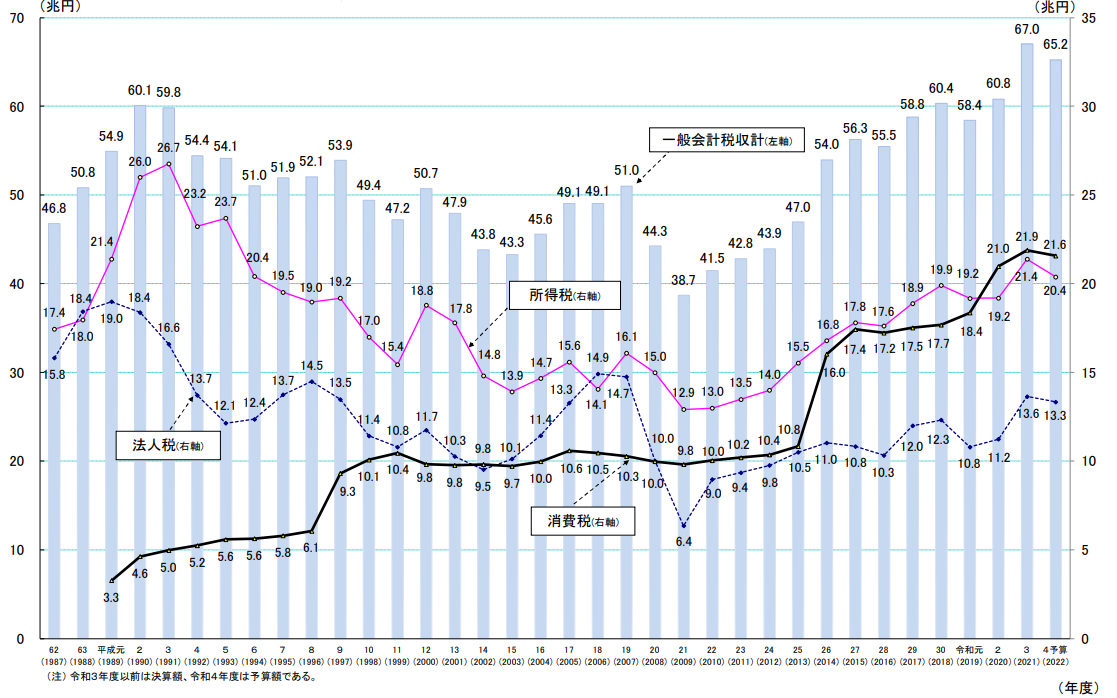

下表の「一般会計税収」を見ると、消費税増税の影響が大きく、

一般会計の税収はバブル時代よりも増えています。

ところで、消費税は、次のように推移しました。

1989(平成元)年4月1日以降3%、

1997(平成9)年4月1日以降5%、

2014(平成26)年4月1日以降8%、

2019(令和元)年10月1日以降10%(軽減税率対象物8%)、

最初のグラフでは、バブル時代には無かった消費税だけで、約22兆円の税収増です。

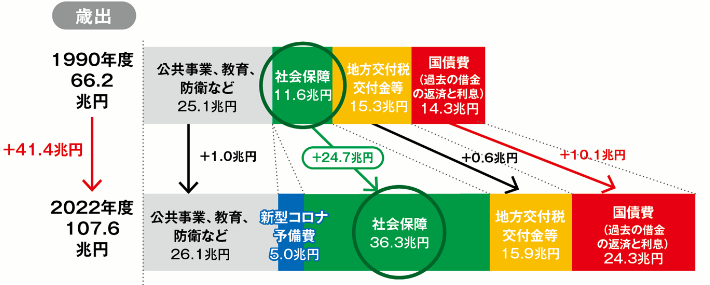

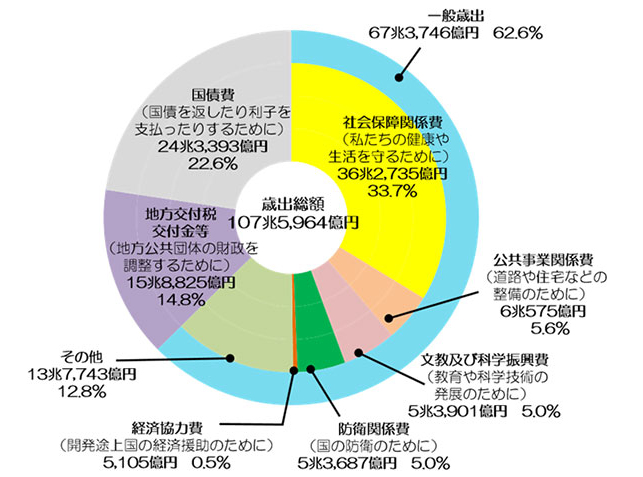

次のグラフでは、

社会保障費が大幅に増え、

歳出の不足分を国債を発行して補っていることを示しています。

かなり乱暴な見方ですが、

消費税の負担増加は、生活必需品を含めすべてに課税されるため、

所得が少なければ少ない程、税金の負担が大きい。

つまり、特に低所得層に重い負担になっている、と読み取れます。

社会的要請と継続的需要があり、循環型社会に合致した職業に就職できているにもかかわらず、

全体として、多くの国民の可処分所得が減っているのであれば、

主な原因は、次の4点です。

①国際的な日本のリーディングカンパニーの減少に伴う外貨を含めた通貨獲得総額の減少、

世界的な進化により、生産・加工などの考え方や技術が普遍化すれば、

当然ですが、市場は、一部独占ではなく、過当競争になり、世界的に物を生産しても売れなくなります。また、GAFAなど、インターネット関連大手事業者はベンチャービジネスから出発していますので、

日本は、先端事業を他国に取られたと同時に、世界的企業が育たなかったということでもあります。

②税収減にもかかわらず運営方法を修正しない行政運営、

③社会保障費の増加、

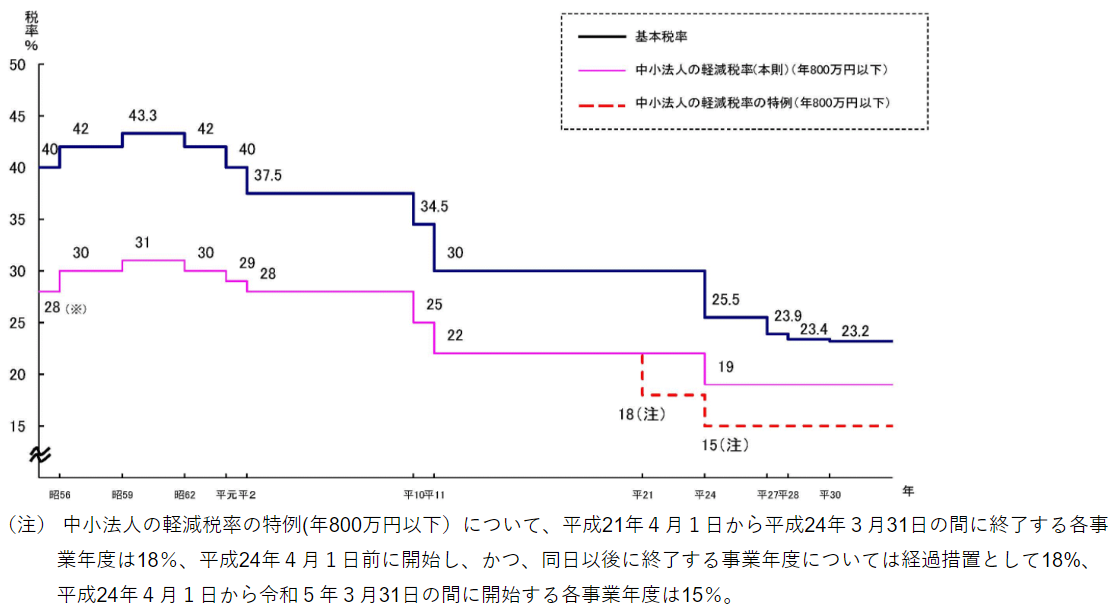

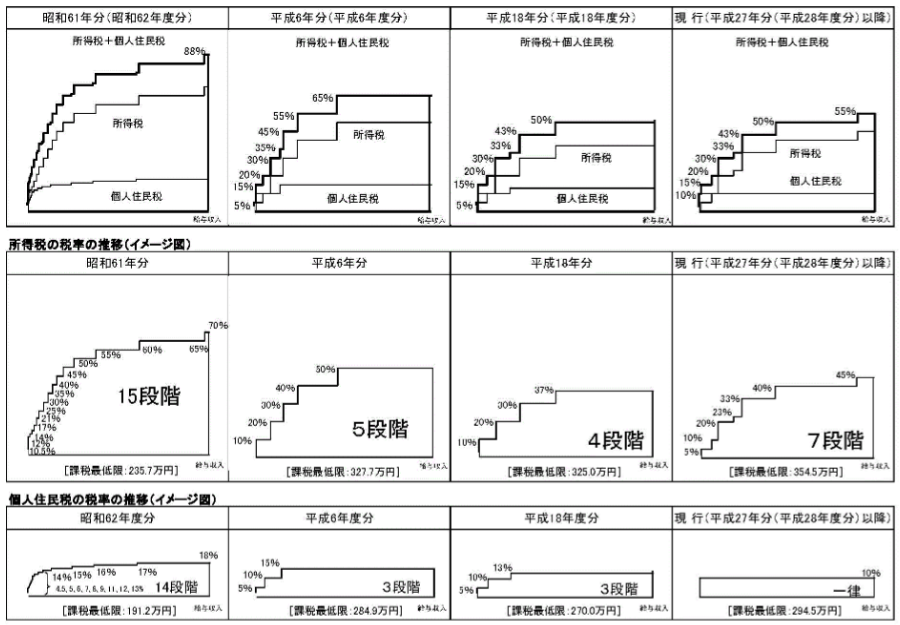

④法人税率と個人所得課税税率を下げたための税収減(参照:財務省資料)

出典:「法人課税に関する基本的な資料」財務省 「法人税率の推移」

出典:「税率・税負担等に関する資料」財務省 「個人所得課税の税率等の推移」

上記①~③の内、比較的見直しがし易いのは②です。

②は、税金支出(=政策の取捨選択)の「やりくり」をすることです。

やりくりをすれば、税金支出の見直しが出来ます。

ただ、実態は、田舎でも公共下水道事業が推進されるなど、やりくりを積極的にする市町村は少ないようです。

①は、年数がかかる課題です。

③は、高齢であっても、個々の知的あるいは肉体的な鍛錬を継続し、可能であれば労働期間を延長し、

全ての国民の皆さんにとって、健康寿命の期間が長くなるような政策を推進していくことが必要になります。

健康寿命の期間が少しでも伸びれば、少しは「社会保障費」への支出を減らすことが出来るはずです。

すべてに共通した課題として、税金を支出するさまざまな「政策」の取捨選択をする必要があります。

何をするにしても、基本的に、お金が要りますが、税収にも限りがあるので、やりくりする必要があるのです。

まず、実施する政策の必要性・緊急性などによって順位を付け、取捨選択する必要があります。

例えば、必要かつ緊急、必要だけど急がない、許容性がある(やっても良い)、直ぐに見直す必要がある、などです。

つまり、「政策」の“やりくり”が必要、ということです。

ただし、前提条件として、

国が国民の衣・食・住(必要最低限の生活環境)を確保できる目途が立つような制度、が必要です。

以下の2つの円グラフの出典は、国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/kids/hatten/page03.htm)です。

単純に、普通に、それなりに、楽しく生きたい、と願って実現するのは、

先進国であるはずの日本では、それほど難しくないはずです。

普通に生活できない、安定した生活の目途が立たない、などという原因のひとつとして、

いまだに計画されている公共下水道事業を実例として挙げています。

田舎での公共下水道事業は、中止を含めて、直ぐに見直す必要がある事業です。

都市ではない田舎での公共下水道事業は、毎年毎年数兆円から10兆円もの税金の無駄遣いの代表例です。

※歳出の国債費の内訳は、債務償還費(国債整理基金特別会計へ約16兆円≒60年償還ルールにより国債発行額の1/60。社債などで、減債制度あるいは減債基金として、元金の償還に必要な資金を積み立てる制度、またはその積み立てた資金のこと。 社債の償還には多額のまとまった資金を必要とするので、このような準備が必要とされますが、これにより、元金償還の安全を確保し、社債の市場性を高めることができる、とされています。減債制度は地方債にもあり、約15兆円です。)、利払費(国債の金利約9兆円)。

国債は、

日本政府が発行して販売し、買ってもらった方から日本政府がお金を借り(借金をし)、借金の利息を払いながら、

借り入れた金額を償還期日までに返済するものです。

国債の発行は、政府の税収が少なく、税の支出が多いとき、不足する金額をまかなう手段のひとつです。

国債に関するほとんどの業務は日本銀行が担っており、広く市中へ販売されるような形態になっています。

ところで、国債を中央銀行(=日本銀行)が、自身が発行した通貨(日本銀行券)で買い取って保有すれば、

政府が支払う利払いと国債元本は、

日本銀行は、法律上の法人格を持つ独立法人ですが、実質的に政府子会社のため、支払わないで済むのと同じです。

これは、日本政府が、所有者の日本銀行に利払いをしても、日本政府の利益となって帰ってくるからです。

つまり、日本政府が発行した国債を中央銀行が買い取れば、日本政府の借金には金利が付かない、

償還期日が来れば、新しく日本国債を政府が発行して、それと差し替えればよい、ということになります。

ただでお金を借りれるということです。

日本政府が国債を発行しても、すべて中央銀行に買い取らせれば、そもそも金利もかからないということです。

しかし、国債を発行して日本銀行券を流通させる行為は、本来は、間違いなく日本政府の借金です。

したがって、全ての国債を日本銀行が保有するのは無理として、

相当の額面を発行しても、信用不安は起こりそうになく、国債が暴落するようなことは無さそうです。

信用不安が起こらなければ、本当は借金ではないのでは?

あるいは、国債を無限に発行しても中央銀行が買い取れば大丈夫?(=無限に借金しても大丈夫?)

というような感覚になります。

しかし、そんなことをすると、日本国債は、市場での信用を低下させることになり、

日本政府、日本円に対する信用も低下し、インフレ率が上昇するだけでなく、

国債の発行量次第では、通貨危機に発展し、諸外国にも相当の影響を与えることになりそうです。

法律上、国債取引には厳しい制限があり、中央銀行の引き受けは、特例として認める(財政法第4条=下記転載)、

としていますが、通貨の獲得量が激減した日本の現状では、

この法律規定を含め、

自国の通貨・債券、財政運営、信用の仕組みなどについて、

もっと探究しなければならない経済状況になっています。

このような問題は、日本の経済成長期(バブル期以前)には、あまり考える必要が無かったことかも知れません。

つまり、通貨獲得量の激減によって、日本の経済状況は悪化しているのです。

ただ、大昔の日本が戦争をしていた時代には、戦費調達の手段として債券を多量に発行していた事実があります。

つまり、

日本全体として、通貨の獲得総額が減ってしまった環境で、

そんな経済状況でも、市場に流通する通貨を増やすための対策を考えなければならない状況なのです。

もしも、田舎の公共下水道事業のように、需要の無い事業のために、債券を発行して資金調達をしたとしても、

信用不安が起こらないので大丈夫、だとして、

大切なのは、前提条件として、努力している国民が、普通に安心して暮らせる政策が、既に実施されていることです。

もし、「健康で文化的な最低限度の生活を営」まれていないのであれば、無駄な政策に手を出すのは無理があります。

例えるなら、一般家庭で、大衆車で十分なのに、リムジンを買うようなものです。

必ず、いろいろなところで、歪が出てきます。

前提条件としている貧困生活者の生活費支援策は、

戦費調達や、無駄な田舎の公共下水道事業のような土木・建設費からすると、極わずかな費用で済むのですから、

やみくもに、政府がどんどん国債を発行し、中央銀行が無制限にこれを買い取れば、

何をやっても良い、経済も良くなる、どんな問題でも解決する、などという見解は暴論です。

「財政法」

第一条 国の予算その他財政の基本に関しては、この法律の定めるところによる。第四条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。

② 前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。

③ 第一項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。

第五条 すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。

例として、アベノミクスなど、

中央銀行が市中で国債や投資信託などを買うのは、債券や株の市場心理・相場を安定させる効果がありますが、

現実には、業績を基に買い付けていないため、架空の信用創造となり、

金融事業者や投資をする一部の個人を利するだけ、あるいは本来は需要が無い産業や業種を存続させるだけで、

本当の意味では、広く一般の国民にとっては公共性が低く、将来の投資にもならない政策です。

国の立場で、投資しない国民が悪い、などと発言する方は、金融業界を擁護する偏った考え方です。

本当のところ、行政が目指すべき必須の政策は、

国債や投資信託などを買うのではなく、

広く人件費に回るような政策に充当すれば、

回りまわって、余裕資金が市場心理を安定させるだけでなく、生活関連産業すべてに経済波及効果も生じます。

※補助金・助成金の類では利権が生じますので、そうではなく、制度化する必要があります。

※人の能力は様々です。

さまざまな障害を持たれている方もおられますし、

さまざまな個性を持つ方も含めて社会は構成されていますが、共通して、労働と社会参加が必要です。

したがって、その地域に本当に必要な仕事を残し、維持していくことも大切です。

国債発行、あるいは、特定事業のために集めたお金(=後述する「特別会計」)は、

実際には、政府が予算編成しますが、市町村の段階では、確実に、趣旨に反する分配・支出もされています。

こんなことになると、

強力な天下り制度をいつまでも温存し、無駄な大規模公共事業をいつまでも存続させることになります。

田舎でも計画される公共下水道事業は、ゾンビ企業のようなものです。

本来は需要が無い、成立しない事業が継続してしまっている、

しかも、人件費ではなく、多くが、無駄に資材費や設備費に支払われている、ということです。

“無駄に”、というのは、資産が更新される見込みが無い、つまり、投資にもなっていないということです。

社会資本としてインフラを整備する場合、国民生活の基盤として建設するわけですから、

更新時期が来れば、当然のこととして更新し、適切に維持管理していけるという前提が必要です。

こんな状態では、

社会保障制度に関わる職種の人材確保、将来の投資として、さまざまな分野の研究者の人材費用・研究費用など、

必要とされる分野が衰退の一途をたどることになります。

債券には、国が発行する国債、地方公共団体が発行する地方債、一般企業が発行する社債などがあります。

いずれも債券を購入した方に借金し、事業を推進し、事業から得られた利益で債券購入者に返済する仕組みです。

社債は、基本的に中央銀行は買いませんが、地方債も国債と同じく中央銀行が買い取るべき、とする意見があります。

地方債を中央銀行が買い取れば、どんなおかしな事業でも、間違った事業を正当化してしまうことになります。

都市ではない田舎で、しかも浄化槽が設置されている地域に公共下水道を推進する事業に地方債を発行した場合でも、

中央銀行が地方債を買取すれば、地域経済に貢献しない、投資にもならない不要な事業を存続させることになります。

コロナ禍の緊急対策などとして、中央銀行が各種債券を買うとしても、いつかは、間違いを修正する必要があります。

以下に関連記事として、解り易い文章を転載いたしますが、将来の修正や見直しの必要性については触れていません。

「日銀は地方債を購入すべきだ! 財政負担を軽減するメリット、やらない理由など存在しない」

元内閣参事官・嘉悦大教授、高橋洋一 2020.5.8日銀は4月27日の金融政策決定会合で国債の無制限買い取りを表明した。ただ、筆者は地方債もオペ対象とすることを期待していたが、見送られた。

コロナ・ショックは未曽有の経済危機を引き起こそうとしている。その際、経済対策が必要になるが、巨額であるために中央政府と地方政府は債券発行が必要になる。こうした債券発行は、100年に1回レベルなら100年債を発行するというように平準化理論からも正当化できる。さらに、中央銀行は、それらを買い取り・引き受けしたりして、市中金利の上昇を抑制できる。

また、少しのインフレを甘受するなら、中央政府の利払いや償還負担もなしにすることができる。これは、中央銀行の通貨発行益を中央政府が使えるからだ。特に、そうした経済危機は、需要ショックの要素が大きく、デフレを加速するので、インフレを心配する状況でなければ、中央政府の債券(国債)発行を中央銀行が買い入れ・引き受けするのは正当化できる。

地方政府は、中央銀行の通貨発行益を直接利用できる術はないが、そこは中央政府から地方政府へ補助金などによる支援を行えばクリアできる。米国では、平常時に中央政府と地方政府は峻別され、日本の地方交付税のような中央から地方への補助金システムがないが、今回では中央政府が1500億ドル(約16兆円)の基金を設けて、地方政府に配分する。これは、米連邦準備制度理事会(FRB)が地方政府債を買い取ることから、中央政府の通貨発行益を地方政府に還元する施策とも考えられる。日本では、中央政府と地方政府は米国より密接な関係なので、日銀が地方債を買い入れ、そこで生じる通貨発行益を中央政府が地方政府に還元する政策は、もっと検討されるべきである。

なお、中央銀行が地方債を買い入れなくても、地方政府の通貨発行益の享受については、日本では別の方法もある。

日本では、地方政府は中央政府からの借入ができる(財政投融資制度)。中央政府はその原資を国債としている(財投債)。そしてその国債は既に中央銀行(日銀)の買い入れ対象になっている。この仕組みを使えば、地方政府は、国からの借り入れについて、利払い負担と償還負担をなしとすることができるので、事実上通貨発行益を享受できる。

いずれにしても、中央政府も地方政府も未曽有の経済危機に直面している。こういう時には、あらゆる政策手段が動員されるべきだ。中央銀行の地方債購入もその一つであり、通貨発行益を利用して、地方政府の財政負担を軽減できる。

通貨発行益の他にも、中央銀行が地方債を購入すれば、当面の金利上昇は抑えられるので、この点でもメリットはある。

そもそも、日銀は国債を購入し、企業債も購入するというのであれば、信用リスクから両者の間に位置する地方債を排除する理由はもはや存在していない。日銀にやらない理由を聞きたいくらいだ。

上記「3、税収と行政運営」の内容をまとめると、次のようになるのではないでしょうか。

1,先進国であるはずの日本という国で、生活の基盤となる衣・食・住に苦労する人々がいるのは異常な事態です。

2,国は、国民のために、国の経済政策として、財政政策と金融政策の両方を、効率良く実施する責任があります。

3,人件費への充当割合が高い財政政策(結果的に国民への均等配布)を選択すれば、経済波及効果が高くなります。

4,財政政策の財源は、租税負担率+社会保障負担率=国民負担率=50%近辺(国民は行政運営・政治に関心を!)

5,財政政策を家計に置き換えてみて、所得の半分を使う場合、どんな“やり繰り”をするでしょうか。

収入(税収・歳入)が限られている状況では、大衆車で足りるのに、リムジンを購入したりするでしょうか。

6,行政は、財政政策として、一見、そうと分からない機関・事業・施設で、市中の経済活動に参加しています。

行政の公共事業(財政政策)は、公共性の如何によりますが、一般事業者の経営の障害になってはダメです。

7,社会秩序維持には、失業率を低くする必要があります。(人は、働いたり、社会参加したりする高等生物です。)

8,国の貸借対照表を精査すれば、信用不安も無く、相当な額の債券を発行できるのは、事実です。(金融政策の1つ)

9,ただ、国債・地方債を利権保護・天下り先維持のため、安易に発行すれば、ゾンビ企業を正当化してしまいます。

10,国債を発行したのは、国力が増し、通貨獲得量が増え始めた時期からです。今は、歳入(所得)が減少傾向です。

11,少ない歳入(所得)で財政政策を企画するには、専門的な議論と、結果の解り易い報告、検証の制度が必要です。

12,家計を上手に“やり繰り”し、丁寧な対応、分かり易い説明など、男性よりも女性に優位性が認められます。

13、何十年も前から指摘され、見直しされない無駄な歳出を止めるためには、女性が政治に参加する必要があります。

14、世界中で、宗教などによる絶対的価値観によって言論統制され、論理的思考の欠如が、表面化し始めています。

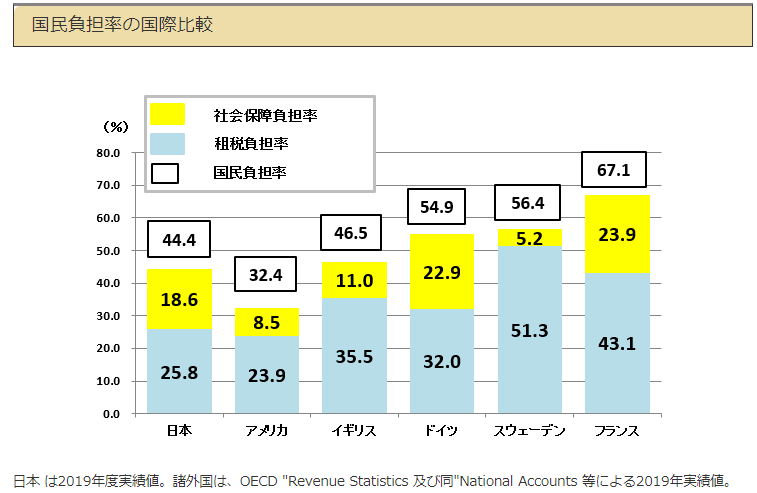

「日本の納税金額の割合は、先進諸国の中ではまだ低い方だ。」というご意見があります。

ただ、日本の場合、生活困窮者が多量に出現しています。

したがって、日本の支援制度の無策を無視して、上記のような指摘は無謀というものです。

欧米の中でも、特に北欧諸国は、社会保障制度が充実しています。

先進国家の一員である日本は、生活困窮者が多量に出現しないように、社会保障制度を充実させる必要があります。

ところで、社会保障制度との関連性は別にしても、

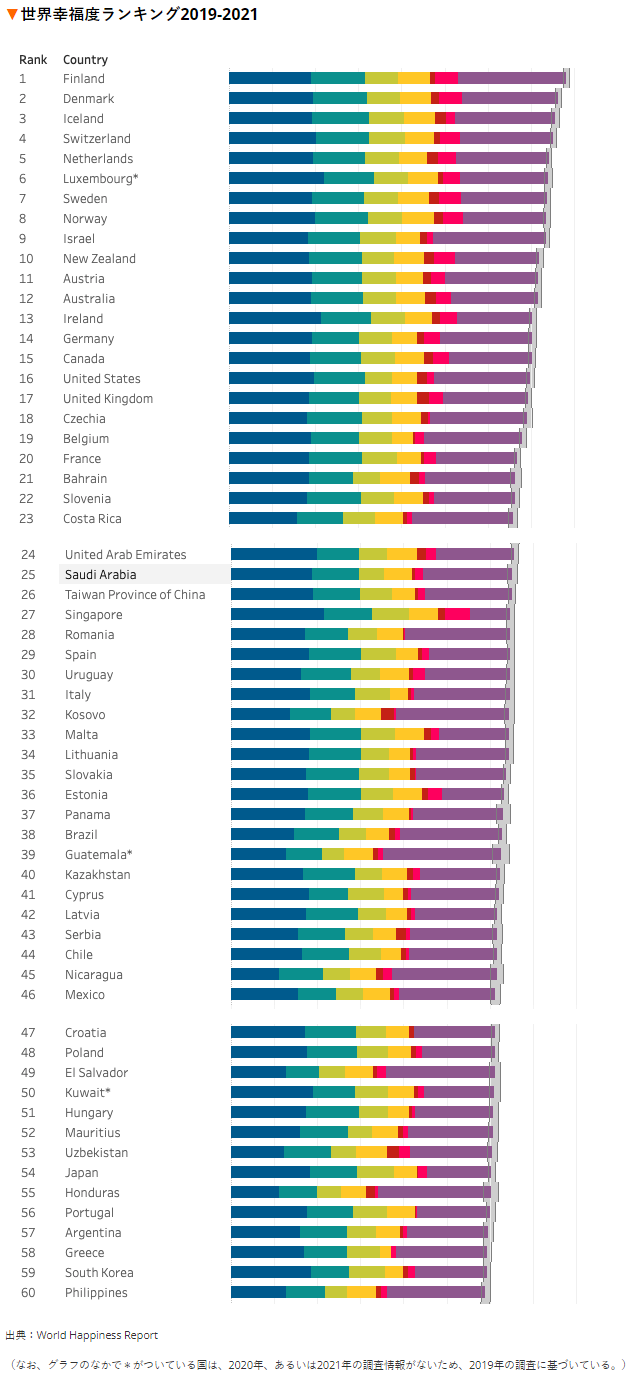

北欧諸国では、所得に対する納税率が高くても、下表の世界幸福度ランキングで、国民の幸福度は高い評価です。

日本は54位です。なぜ何でしょうか。

※ノルウェーは、全輸出の約50%を占める石油・ガス産業があります。

※世界幸福度ランキングは、米調査会社ギャラップが全世界で実施した世論調査を基にしています。

世界幸福度ランキング2019-2021:元データ 株式会社やまとごころ

https://yamatogokoro.jp/inbound_data/45817/

福井県立大学 地域経済研究所のウェブサイトに、

「国連の世界幸福度報告は何を測っているのか?」というページがあり、興味深い記述があります。

出典URL:https://www.fpu.ac.jp/rire/publication/column/d154359.html

本文中、以下の記載があります。

「日本は、肯定的感情では67位/146国、否定的感情では12位/146国。他国に比して、肯定的感情の体験が多いとは言えないが、否定的感情の体験が少ないという意味では世界12位ということで、安定的な幸福感が存在することがこの結果からうかがえる。」、

「主観的幸福に関する測定には文化差があるため、何を尺度にするかによって順位が変動する性質を有しているが、日本社会が世界幸福度報告から学び、それを自分事・地域事としていくためにまなざしを向ける必要があるのは、「社会的関係性」「自己決定感」「寛容性」「信頼感」の4つの主観要因であろう。

測定するだけでなく、ではいったい地域社会において「社会的関係性」「自己決定感」「寛容性」「信頼感」をどうすれば育むことができるのか。そのような対話が世界幸福度報告の結果を通じて生まれてくることを期待したい。」

以上、抜粋して転載

「消費税率引上げによる増収分はどのように使われているのか」という財務省のウェブサイトが2ページあります。

URL:https://www.mof.go.jp/zaisei/sustainable-systems/index.html

URL:https://www.mof.go.jp/zaisei/sustainable-systems/sustainable-purpose.html

「消費税率引上げによる増収分は全て社会保障に充て、

待機児童の解消や幼児教育・保育の無償化など子育て世代のためにも充当し、

「全世代型」の社会保障に転換しています。」と記載されています。

しかし、現実に消費税は一般会計に入ります。

実際には、現地事情で税金を使うのは市町村ですので、実態は、市町村ごとに少し異なります。

さらに、社会保障制度というものは、保険制度の一種ですので、消費税のような税金で保障するものではありません。

したがって、本来は、年金保険や健康保険のように、保険料金で徴収する保険制度にする必要があります。

田舎での公共下水道事業推進のような課題解決は、

日本の国民性の見直しが必要になる程の重い課題と言えそうです。

こんな課題を解決するためには、義務教育の内容を根本的に見直す必要があります。

日本の場合、

何か問題があった場合、

発言しない、議論を避ける、見て見ぬふりをする、聞き流す、というような文化が根強いのではないでしょうか。

北欧の場合、白熱した議論は日常のこととして行われる傾向があるように思います。

日本人は、意見を述べないので、「他国に比して、肯定的感情の体験が多いとは言えない」となるのかもしれません。

人は神のようなものではないので、

どんな人でも、必ず間違いを起こすものだという前提があれば、

少々の言い争いになっても、議論を重ねることで、はじめて良い結果にたどり着けるかもしれない、

簡単に結論を出すのではなく、関係者が議論を重ねることで、さまざまな考えを持つ者が意見を表明できれば、

関係者すべてが満足感を得ることが出来るのではないか?、幸福に感じるのではないだろうか?

というような感情のプロセスが、日本の場合、獲得できないように思います。

欧米の場合、発言することによる満足、白熱した議論の後で良い結論を導き出そう、良い結論が出るはずだ、

というような経験を既に何度もしていることで、議論になる前から満足感が脳内に満ちている可能性があります。

特に北欧諸国は、

白熱した議論の積み重ねで、国民の幸福度が高くなる社会制度が、少しづつ修正され確立していったと推定できます。

発言することが大事、というのは、

例えば、田舎で公共下水道事業を推進するような無駄は、誰にでも分かりそうなものですが、

当事者を含め、誰もが黙ってしまえば、周りに情報が伝わらないため、問題点が明らかにならず、

課題があるのに気づきもしない、課題が先送りされてしまう、さらに発言者を押さえ込んでしまう状況を作ります。

地方分権改革にも関連しますが、

近年スタートした「街づくり協議会(名称はいろいろ)」の一部では、外部意見を聞かない仕組みが作られています。

当事者の皆さんが、そんな環境を作っていることに気付いているのか、いないのか、が気がかりです。

詳しくは、「下水道の運営・監査・法令」というページに記載しましたが、

予算編成されて、議会へ提案された予算案とそれに伴う議案は、修正の余地がほぼ無いものと考えられます。

一旦予算が編成されてしまうと、どんな予算でもほぼ実行されてしまうということです。

やりくりするのは、優秀な長の判断力・決断力に頼らざるを得ない、という結論を出していますが、

民主主義社会では、国民の意識レベルによって、行政運営が左右される限界があるのが現実です。

したがって、

優秀な市町村長を選ぶ投票は、

生活に関わる一大行事、という価値観が一般的になる必要があります。

会計には、国にも地方公共団体にも、一般会計と特別会計があります。

特別会計は、法律上は、しっかりとした目的をもって制度化されているはずですが、

昔から、特別会計の制度の不透明さ、不適正さ、不適法さが指摘されています。

行政運営について、田舎で計画中の公共下水道事業がでたらめな政策の代表例であるとして、記載しました。

これに関わっているのは、

①不必要な事業(一般企業でいうゾンビ企業)を推進している定期的に移動のある普通の地方公務員の皆さん、

②行政運営の基礎が理解できていない過半数の地方議員の皆さん、

③そんな地方議員を選出し、実は納税者でもある有権者の皆さん、

④有権者の皆さんのために頑張りますと訴えて当選した約1,700の多くの市町村の長の皆さん、

間接的には、

⑤スタグフレーション(景気後退で賃金が上がらなくても物価が上昇する状況)に悩まされる就労前の皆さん、

結局は、日本国民の皆さんの行政運営に対する無関心、不勉強がこのような状況を作り出していると断言できます。