〒519-0181 三重県亀山市みずきが丘3番地10

(JR井田川駅から徒歩で40分、車で10分/駐車場:あり(2台))

水環境保全のための廃水浄化とは?

はじめに

廃水を浄化してから放流する目的は、環境を保全するためです。

廃水の浄化とは、廃水に含まれる汚濁物質(=汚れ=水に溶けているさまざまな物質)を除去することです。

浄化方法には、人工的に効率良く浄化する方法、あるいは、自然の浄化作用(=自浄作用)もあります。

自然の浄化作用とは、

汚濁物質が、

水中で希釈・拡散されたり、

他の物質に吸着されたり、

沈降・沈殿したり(物理的作用)、

微生物やさまざまな生物たちが、汚濁物質を食事として摂取して分解したり(生分解・生物分解・生物的作用)、

酸化・還元環境下では、微生物による作用や化学変化(化学的作用)、

などにより除去されているのです。

自然による浄化、人工的浄化に分けましたが、

人工的浄化の工程でも、

膜処理や薬品処理など以外は、基本的には、自然の浄化作用を効率良く取り入れているに過ぎません。

つまり、浄化槽や下水道、事業所の廃水処理施設についても、

浄化処理工程のほとんどは、

自然環境による浄化作用を考えて、人工的に効率良く再現しているにすぎません。

なお、

清流、あるいは浄化処理された水は、河川や海流などで移動しますが、

流速が早い、あるいは流量が多いと、逆に汚濁物質を排出(=自濁作用)することもあります。

大雨の後の河川や、台風など大気によるシケなど、

これは、自然現象(さまざまな水理現象など)のひとつです。

さらに見方を変えると、

水に含まれる一定の汚濁物質は、

すべての生物の栄養素として必須の物質である、とも言えます。

食物連鎖という視点で考えても、

汚濁物質を栄養素として、微生物が増殖し、

微生物たちが、小魚などのエサとなり、食物連鎖の出発点となります。

陸上植物も、主に光エネルギーを利用した光合成で生育しますが、

正常に生育するためには、「栄養素」として、水に溶存する汚濁物質を利用することが必須です。

人も、水から、一定のミネラルを摂取しています。

水というものは、さまざまな物質を溶かし易い性質があるため、ミネラルも溶け込んでいるのです。

水は、

限られた地球環境の中で、

自然の浄化作用を受けると共に、

逆に、さまざまな物質を取り込み、

地球の全ての生命を育み、

何度も、循環を繰り返しています。

環境保全のためには、単純に水をきれいにするだけではダメだ、ということになります。

したがって、

すべての生物のもとに「栄養素」を供給するためには、

汚濁物質は、水に溶存したり分散したりして運ばれるため、

水分として、あるいは水流として、水の移動による運搬が必要になります。

つまり、

一定程度の汚濁物質が、

自然界を循環するすべての水に含まれているのが自然であり、必須である、ということです。

これは、循環型社会が成立する条件でもあるのです。

言い換えると、

状況に応じて「水をきれいに」する程度がある、

水域に応じて、「適切な水のきれいさ」が存在する、

自然界を循環している水というものは、血液のような役割を果たしている、

廃水に含まれる汚濁物質をすべて取り除いて、純水にまで浄化する必要はない、ということです。

以上のようなことから、

一部地域(水域)では、「水質汚濁防止法」に基づく汚濁物質の排出総量を見直す動きも出ています。

もっときれいな水に出来るのに、わざわざ浄化レベルを低くして放流するよう、変わり始めています。

これは、瀬戸内海など、公共下水道の終末処理場での話です。

具体例として、

アサリ漁獲量減少の最大原因は、栄養素としての汚濁物質の不足です。

稚貝は、河口周辺域では、十分な量が確認されているのに、

成長期になって、海流で運ばれた水域では、出荷サイズにまで生育できない状況です。

日本では、最大産地の愛知県でも激減し、

中国産などを熊本県産と偽って販売し、ニュースになったのは最近の話です。

中国産などのアサリは、日本の沿岸部などとは異なり、栄養素が豊富な水域で立派に育った、ということになります。

したがって、

水域によっては、適切な水質について、認識や法令に基づく基準を修正する必要があるような状況なのです。

瀬戸内海などの一部海域では、すでに取り組みを始めています。

一方では、

都市でもない田舎で、浄化槽で十分なのにもかかわらず、公共下水道事業が推進されています。

田舎での公共下水道事業は、

例えれば、一般的な家庭で、大衆車を買えばよいのに、リムジンのような高級車を買うようなものです。

一般家庭で、所得が減って来たのに、大衆車ではなく高級車を買えば、将来どうなるでしょうか?

どういうことかというと、

税収の元になる国民の皆さんの所得が減ってきた中、

国の税収は、過去最高額を記録する、おかしな行政運営の中、

具体的には、

全国的に、優先順位の高い水道配管の更新工事でさえ出来ていない財政状況の中、

田舎で、大規模公共下水道事業をしたとしても、

将来の更新が出来ないのに、推進しているのです。

田舎の公共下水道事業は、

将来、更新時期が来れば、費用が安く済む浄化槽に変更することが見込まれています。

※公共下水道事業の費用(資本あるいは資産)の概略

下水道の政策目的は環境保全なので、必要な機能は、浄化槽や事業所の廃水処理施設と同じです。

環境を保全するために必要な施設は、本来は、廃水を浄化処理するための施設だけです。したがって、廃水を浄化処理施設まで移送する配管が、少なければ少ないほど、下水道事業全体のコストが安く済むことになります。つまり、浄化槽や事業所の廃水処理施設は、廃水排出地点で浄化するため移送配管が最小限で済むため、効率が良く、費用も安いのです。

配管埋設費用を特筆する理由は、下水道配管の場合、水道配管の2~3倍以上かかるからです。

廃水を移送する配管は、圧送されている水道配管(=蛇口をひねれば水が出てくる状態)と違って、自然流下ですので、勾配を設けて配管を埋設しないと廃水が流れません。したがって、少しづつ深く掘削していく必要があります。また、制限なく深く掘れませんので、途中でポンプアップ施設を設ける必要があります。さらに、配管が道路下に埋設されるため数十年単位で陥没する可能性を回避する必要があります。したがって、配管埋設工事費用が公共下水道事業費全体の中で占める割合は、都市地域を離れてからは、田舎に行けば行くほど、増えていくことになります。田舎の公共下水道事業の場合、環境を保全するために必要な廃水浄化処理施設の費用に対して、7割あるいは8割位は廃水移送に関連する費用になっているはずです。住居の密集率などの状況によりますので、詳しくは、市町村ごとに、公共下水道事業決算報告書を確認する必要があります。

現在でも計画あるいは推進されている田舎での公共下水道事業は、

将来の更新ができないのであれば、投資でも消費でもなく、浪費です。

毎年毎年、数兆円から十兆円規模の浪費です。

「公共工事として必要だ!」などと主張される方がいますが、

需要が無いないのに、土木建築工事をすると、費用の多くが資材費に充当され、人件費には回りません。

つまり、浪費するか?しないか?の問題は、

需要が無い資材費に歳出するのが良いか?

それとも、

賃金格差に苦しむ国民の賃金に歳出するのが良いか?あるいは、将来に投資するのが良いか?というような問題です。

言い換えると、

需要も無い公共事業を推進、あるいは黙認している公務員や議員などの方々に高額な賃金が支払われているのに、

需要や必要性や公共性があっても人手が足りない、たくさんの職種の“現場”の従事者に賃金が回っていない状況です。

不公正な賃金に苦しんでいる方々に賃金が回れば、日本の経済はもっと活性化するのは自明の事実です。

低賃金にあえいでいる方々、同一労働同一賃金が履行されていないと感じる方などは、よく考える必要があります。

※需要や必要性や公共性がある時間給制の賃金について

ダイバーシティ(Diversity 多様性)が認知され始め、

ジェンダーギャップ(Gender Gap 男女差格差)指数(不公正)が指摘されている日本で、

一人親世帯などでも一般的な生活ができる賃金の考え方として、

年間所得で逆算すると、

年収500万円であれば、

500万÷12ヶ月÷22日÷8時間=2367円/時間年収300万円であれば、

300万÷12ヶ月÷22日÷8時間=1420円/時間一次的支給である補助金などではなく、

時給2,000円程度の賃金を確保できるような法令に基づく制度が、日本にも必要な時代です。

税金の歳出を浪費に回すのではなく、「やりくり」すれば、他に必要な事業がたくさん推進できます。

※経済政策としての詳細は、「金融政策」も含め、「公共下水道の現状把握」に記載いたします。

このようなことから、

環境保全の考え方というものは、根本的に見直す必要があります。

自然環境は、循環することで成り立っているという原点に立ち返って、

数十年前からの環境保全の歴史を振り返ったり、

「廃水浄化処理の現状」について、各種の資料などを基に、正確に現状を把握したりして、

環境保全政策を直ちに見直し、修正する必要があります。

廃水浄化の歴史と現状

高度経済成長期の日本では、

自然環境の規模に比べて、

人類は急激に増加し、密集して生活圏を形成し、

廃水に含まれる汚濁物質が多量かつ高濃度になり過ぎたため、

廃水を排出する地域周辺では、

汚濁物質をある程度除去しないと、自然の浄化作用が追い付かず、環境を保全できない状況になりました。

したがって、し尿(小便・大便)や生活雑排水は、浄化処理せず、積極的に海洋に垂れ流した時代もありました。

また、

特定の有害物質を浄化処理せずに排出したため、

水俣病・新潟水俣病・四日市公害・イタイイタイ病(四大公害病)も発生しました。

ただ、特定の有害物質の問題とは裏腹に、

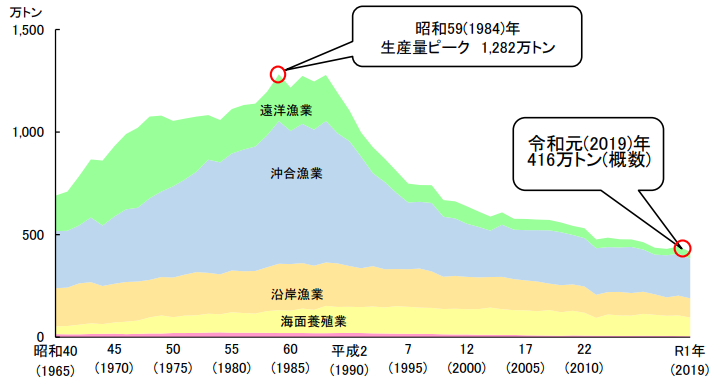

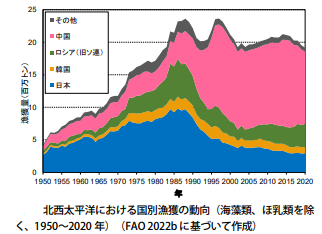

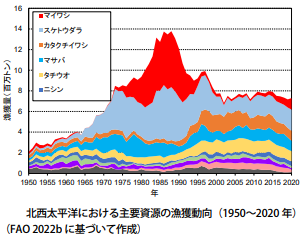

水産物の漁獲高については、

当時は、予想できなかったことですが、

高度経済成長期を通して、1984(昭和59)年辺りまで増加し続け、

その後、バブル崩壊時期頃までは横ばい傾向で推移し、それ以降は減少の一途をたどっているのが事実です。

現在では、歴史を踏まえて、

廃水は浄化処理してから放流する考え方が当たり前の時代になりつつあります。

ただし、上述のように、

状況に応じて、「水をきれいに」する“程度”がある、

水域(池・湖沼・地下水・上流・中流・下流・閉鎖海域・干潟・沿岸・海洋など)に応じて、

「適切な水のきれいさ」が存在するのです。

本来は、SDGsや循環型社会、つまり、水環境の保全を考えれば、

廃水に含まれる汚濁物質を可能な限り取り除いて、純水のようなきれいな水にする必要はない、ということです。

導き出される考え方のひとつとして、

廃水浄化処理の原則は、

都市部を除き、出した場所で、“適切に”浄化処理し、自然界へ戻してあげる、ということです。

ところで、

浄化しなければならない廃水、排出時の水質が規制される廃水は、①生活雑排水と②事業廃水です。

この内、

し尿・生活雑排水は、

人が生活すれば、必ず排出される廃水(=小便・大便・お風呂・洗面所・流し台・その他洗い場からの廃水)ですが、

浄化処理の実施方法の考え方の基礎・基本となる廃水として、長年の研究で考え方が進歩し、

また、洗浄剤などの製品の製造方法の見直しなどにより、廃水の生分解性も向上するなど、浄化が容易になりました。

事業場の廃水も、

製造工程の見直し、使用原料や薬剤などの見直しなど、改善が進み、

一部の有害物質を含む廃水や高濃度廃水以外、浄化処理の課題は少なくなりました。

なお、既存の有害物質以外に、有害性が懸念される、あるいは新たに生産される合成化合物などについて、浄化処理の必要性については、別のページに記載しました。「合成(高分子)化合物」の浄化処理の必要性

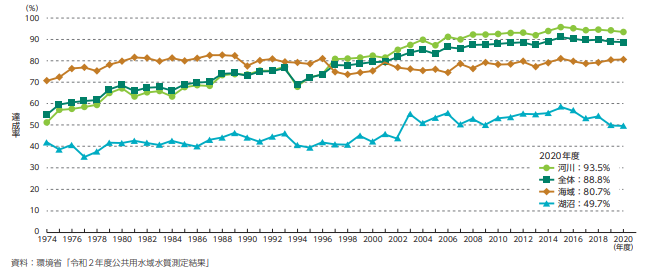

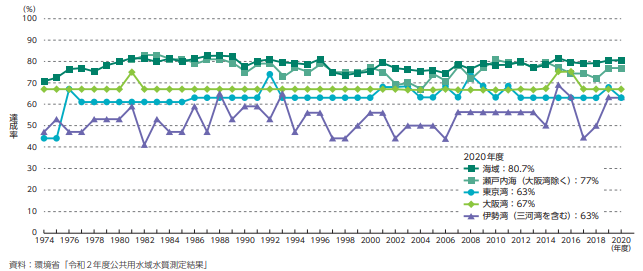

結果として、閉鎖性水域の水質は、部分的には、数年前から既に改善の傾向が見られるようになっています。

実際のところ、

全国的に見て、

廃水浄化処理の現状は、

つまり、環境保全の状況は、

どうなっているのでしょうか。

廃水浄化処理の原則、「都市部を除き、廃水を出した場所で、“適切に”浄化処理し、自然界へ戻す」

の“適切に”とは、どういうことなのでしょうか。

現状をどのように考察し、評価すればよいのでしょうか。

このページの目的は、

まずは、日本における廃水浄化処理の現状について、

“概略”を明らかにすることです。

現状把握の方法としては、以下①~⑦などについて、

正確に調査し、

調査内容を適正に評価する必要があります。

調査内容を適正に評価することができれば、

必然的に、「水環境保全のための廃水浄化とは?」という問いに対する適切な回答が得られるはずです。

①全国一律の排水規制(廃水を浄化処理して、河川などに放流する際の処理水の水質規制)制度についての考察

②処理水の放流先が閉鎖的水域だと、一時的に滞留傾向を示しますので、

閉鎖的地域を対象にした総量規制(上記①に上乗せする規制)とその地域についての考察

詳細は、→(2)排水規制の現状について

③さまざまな化学合成物質(新たな化学合成物質を含む)に関する懸念と対処方法についての考察

詳細は、→(3)化学合成物質の懸念

④維持されることが望ましいとされている自然環境に関して、河川、湖沼、海域の基準についての考察

詳細は、→(4)維持されることが望ましい河川、湖沼、海域の水質基準、水浴場の水質の判定基準

⑤水中で生息する全ての生物にとっては、飲食物に等しい水に溶存する物質の適正値についての考察

⑥上記全ての項目について、

考察の前提条件となる、

循環し続けている自然環境についての考察

詳細は、→2、循環型社会の考察

⑦公的機関が公表する資料(=実態)についての考察

詳細は、→3、各種資料について

なぜ、廃水浄化処理の現状を概略でしか把握できないか、

という理由は、

浄化の対象となり得る有害物質を含むすべての物質(=一般に認知されるのは廃水、排気、廃棄物など)は、

海洋(海流)、

あるいは大気(降水)などを通して世界中を循環していますし、

もっと視野を広げれば、

汚濁物質の一部は、地殻変動を通して地球内部へ取り込まれ、

また、火山活動などを経て、新たに汚濁物質となり得る物質が、地表へ排出されるようなこともありますし、

地球からの大気散逸(惑星の大気が宇宙空間へと失われること。原子質量などが関係します。)もあり、

少しづつ地球が変化しているため、

全体的傾向として現状把握することが、適切な評価方法と考えられるからです。

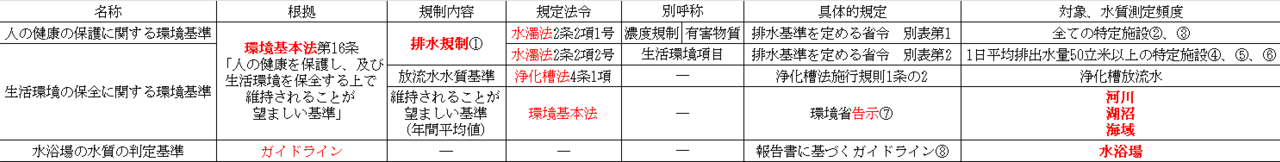

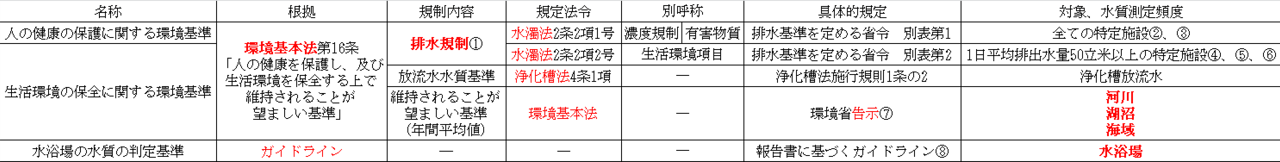

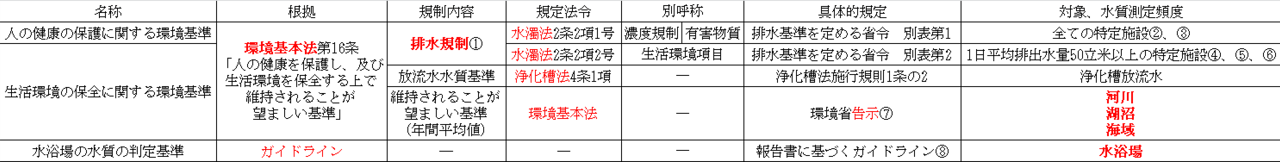

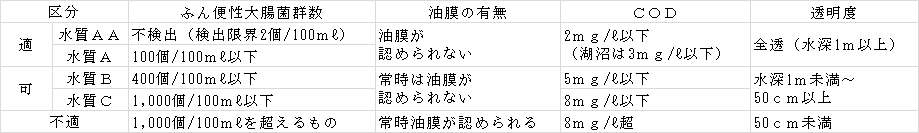

下の表は、

法令やガイドラインに基づく、

地下水や外海を除く、

すべての水質の基準を一覧(クリックすると拡大表示されます)にしたものです。

なお、

水は、さまざまな現場で、広く利用されますので、

「水の浄化とは?」というページで、さまざまな用途別の水質を詳しく記載しています。

水道水の水質基準、具体的なさまざまな用途の水質を比較すると、廃水浄化の全体像が見えてくると思います。

表中の⑦について、

環境基本法に基づき、環境省が告示で、湖沼・海域・河川の利用目的に応じて項目や類型を定め、水質による区分をしています。類型は、水生生物が生息するための適性、人が利用する(水道・工業用水・農業用水・水産用水など)場合の目的の適性によって区分しています。項目や類型の指定は、都道府県が地域ごとに基礎調査を実施し、議論し、パブリックコメントを実施し、国が、河川や湖沼及び海域でそれぞれの利用目的に応じて項目や類型を設け、水域ごとに指定をしています。地図などによる項目や類型の区分の詳細は、都道府県ごとに閲覧できます。類型指定水域数は、全国で3,326水域あります。詳細は、誘導リンクから告示をご覧ください。法律や政省令ではなく、告示です。

表中の⑧について、

水浴場の調査は、1973(昭和48)年~1996(平成8)年の間も、全国の主要水浴場(利用者数が概ね5万人を超える水浴場)で、環境庁が都道府県の協力を得て、5月中旬から6月上旬に毎年実施されました。

しかし、「快適な水浴場のあり方に関する懇談会」が1996年から3回開催され、「今後の水浴場のあり方について」と題した報告書をまとめ、水質区分及び「適・不適」の評価方法が改正され、再出発しました。

結論に至るまでのプロセスが長いため、

最初に結論を記述します。

日本の閉鎖的水域および沿岸部近海の環境は、

環境を保全するための様々な法令が整備され、廃水排出者の意識も進化した現在では、

特定の物質やCOD除去に関する課題は残りますが、傾向としては、改善に向かっていると評価できます。

日本全体として、

家庭や工場からのすべての廃水について、

高度経済成長期のような環境悪化の要因や傾向は見当たりません。

したがって、

日本の田舎では、

廃水を浄化する政策目的で、

大規模かつ公共性が求められる公共下水道事業を推進する緊急性や必要性は見当たりません。

後述しますが、

排水基準は、

浄化槽に比べると、

事業場排水の規制は、排水量や業種などの違いによって異なりますが、相対的に非常にゆるい状態です。

現在は、廃水浄化処理に緊急対応が必要ではないため、

問題がある場合には、

費用対効果を優先して、下水道のような大規模事業で対応せず、個別的な対応をすべきです。

浄化に必要なのは、浄化槽など、廃水を浄化処理するための施設だけで、管路は不必要です。

田舎の公共下水道事業の総費用は、

7割あるいは8割程度は廃水移送配管に関連する費用になっているはずです。

詳しくは、地方公共団体ごとに、下水道事業決算報告書を確認する必要があります。

現在でも計画されている田舎の下水道事業は、

投資や消費ではなく、ほとんどが浪費事業と言えます。

少し視点を変えて、

公共用水域の豊かな環境を保全するだけでなく、

豊かな水産資源を確保するためには、

海水温度の上昇による影響を除けば、

排水基準をより厳しくしたり、公共下水道を推進したりすれば、環境保全を達成できるという単純な発想ではなく、

水中に生息する微生物から高等生物にとって、水に溶存する物質が、飲食物に等しい、という視点と、

魚介類などの水産資源の管理方法は、

継続的な調査に基づいて、実施と結果が結びつくような、的確な仕組み作りが必要な状況です。

ところで、

水域で生息する微生物などの生物にとっては、水に含まれる物質は、水中生物社会の食物連鎖の出発点です。

つまり、一定の汚濁物質が水中に無いと、食物連鎖が始まらない、ということです。

これを表現する規定として、環境に関わる全ての法律の最上位の環境基本法には、

「人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」という言葉があります。

汚濁物質の除去だけを謳(うた)っていないこの言葉の本当の意味を再確認する必要があります。

環境を保全するためには、その水域に生息する生物の栄養素として、水中に一定の汚濁物質が必要、ということです。

当然ですが、早急に、環境保全政策(特に田舎の下水道事業)は、環境基本法の趣旨に立ち返る必要があります。

近年では、閉鎖性海域などで、不足傾向がある栄養塩濃度を管理する必要がある状況です。

養殖ノリ養殖の色落ち、小魚・幼魚の漁獲量減などは、確定的に栄養塩(=汚濁物質の一種)の不足です。

ただし、汚濁物質の内、化学合成物質については、

既に販売されている薬剤を含め、水域での生態系への悪影響の懸念があります。

懸念材料は、除草剤、農薬、殺虫剤、除菌剤、保存料、ホルモン製剤など、あるいは、新しい化学合成物質です。

陸上で使用された薬剤が、使用された地点でその機能を発揮するだけでなく、

水域へ到達しても、生分解されるまで機能を失わず、水域の生態系に悪影響を与えている懸念が指摘されています。

これらの物質が、水域でどの程度残留しているのか?の指標としては、

法令に規定されている物質を除くと、

該当物質について個別に溶存濃度を測定する方法ではなく、

主にCOD値、あるいはTOC値(全有機炭素量)を使用し、総合排水として管理する方法が採用されています。

これらの汚濁物質に対処するためには、

廃水浄化処理を広域大規模事業の下水道に頼るのではなく、

廃水は、出した場所で浄化処理し、処理水を自然界へ戻してあげる、

という廃水浄化処理の原則に立ち返る、あるいは順守することはもちろんですが、

「予防原則」という考え方を取り入れた法令の整備が、現実的な課題として、必要性を増している状況です。

「予防原則」の仕組みには、前提条件として、

その化学合成物質の機能の持続性の試験、生分解性試験、これらの試験結果に基づく規制などが必要です。

生分解試験は、BODを計量する仕様に準じて、その物質の残留濃度を検出する方法などが考えられます。

すべての水環境(地下水・池・沼・湖・河川・海域など)に影響する廃水は、

規制の対象としては、①し尿・生活雑排水、②事業廃水、の2種類です。

環境を保全する目的で、廃水を河川などへ放流する際には、法令に基づき、放流水の水質を規制しているのです。

排水規制は、放流水に含まれるさまざまな汚濁物質の濃度について、規定された基準値以下で排出させる制度です。

規制する法律は、次の2つです。

①「浄化槽法」(浄化槽法で定義される浄化槽が処理対象とする廃水は、し尿・生活雑排水だけです)、

②「水質汚濁防止法」(主に事業場廃水。規制項目は、人の健康の保護に係る項目=有害物質と生活環境項目の2つ)

なお、

排水基準は、浄化槽に比べ、事業場は非常にゆるい規制をしており、排水量や業種などの違いでも基準が異なります。

排水規制制度の概要をわかり易くするため、

閉鎖性海域の現況を記載してから、

浄化槽法と水質汚濁防止法の排水規制について記載します。

閉鎖性海域とは、東京湾・伊勢湾・大阪湾・瀬戸内海のことです。

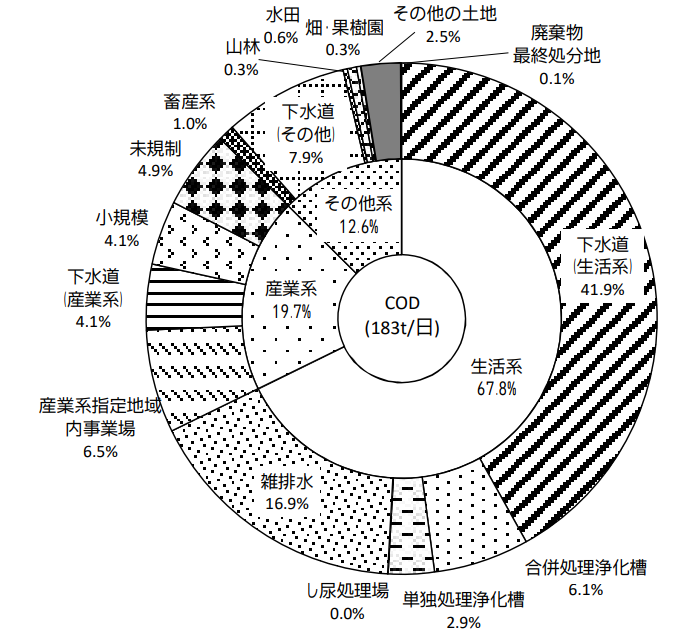

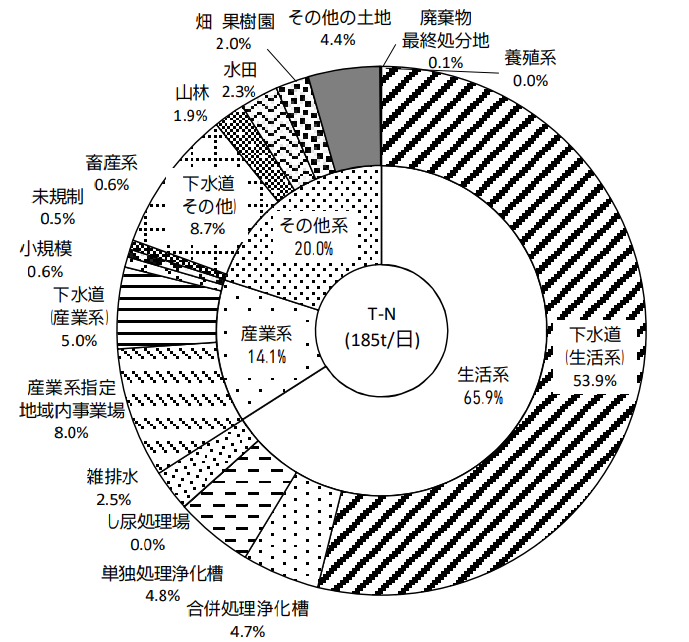

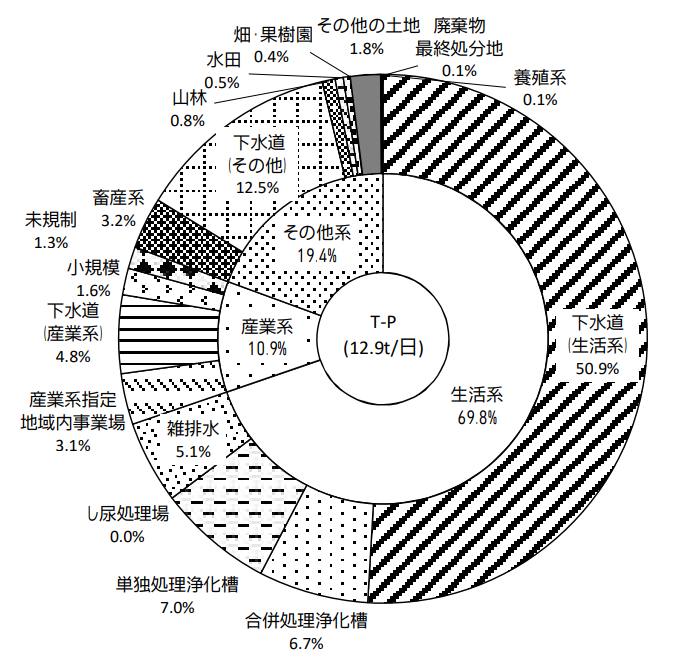

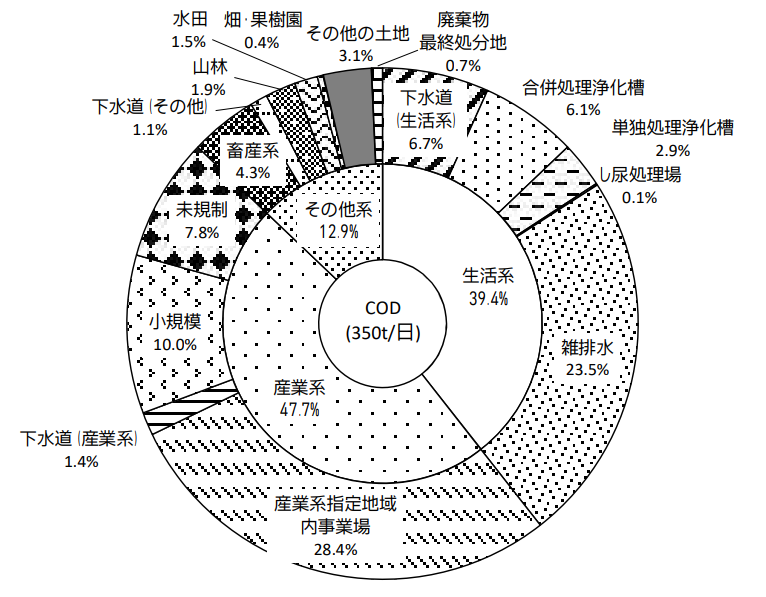

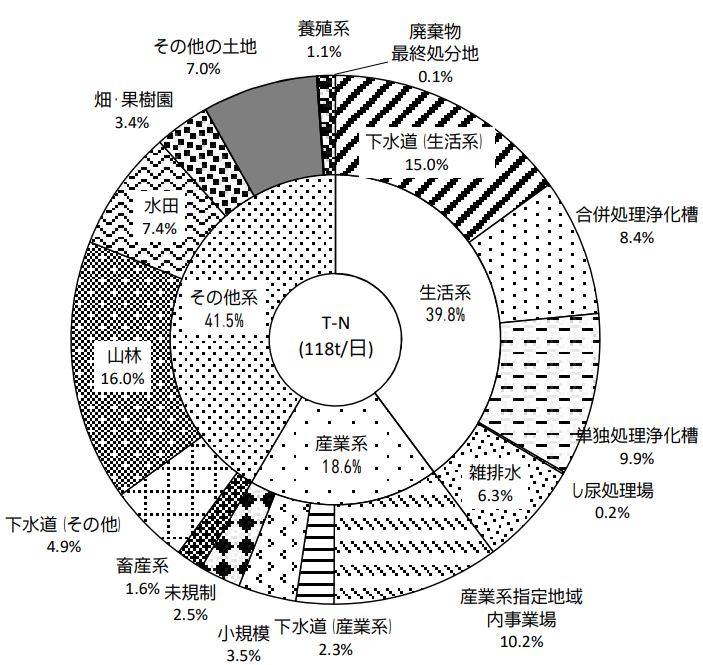

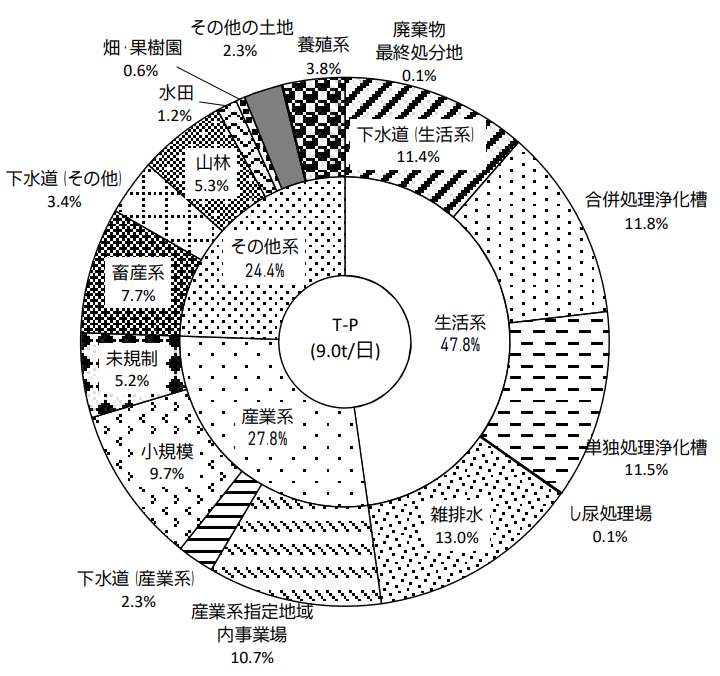

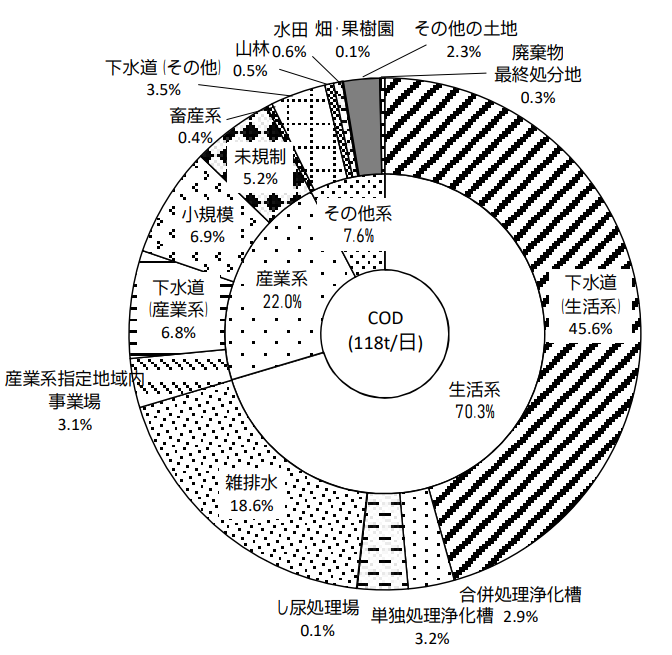

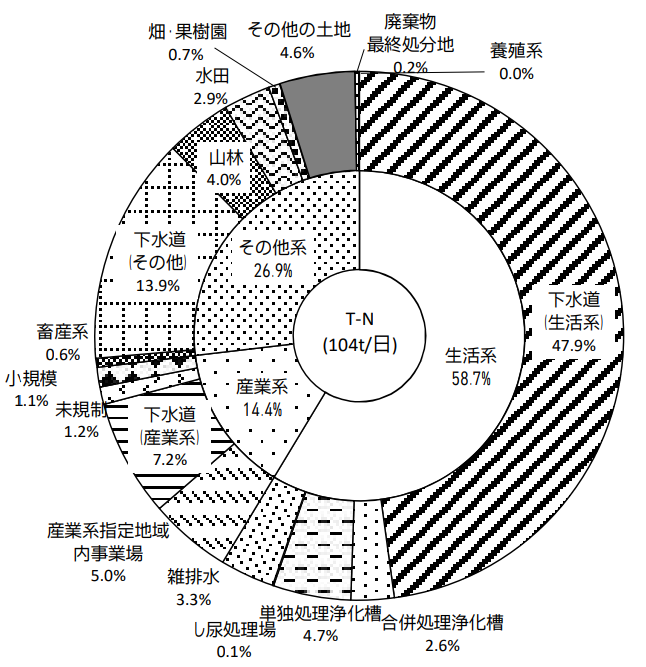

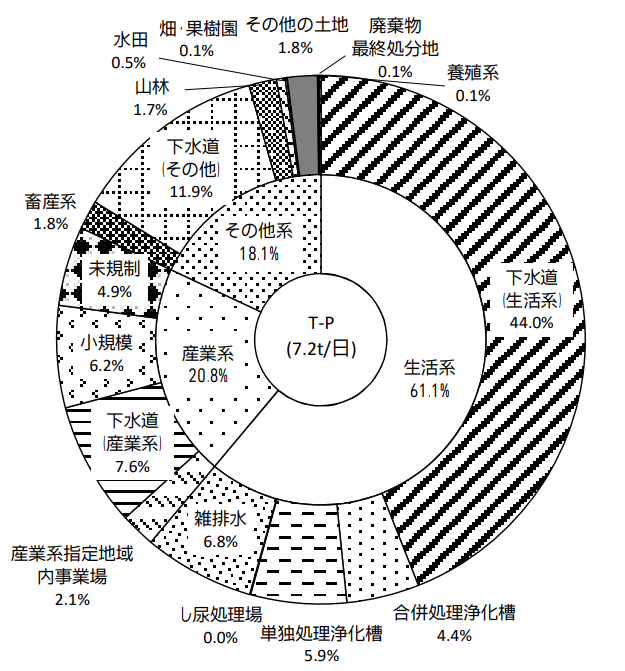

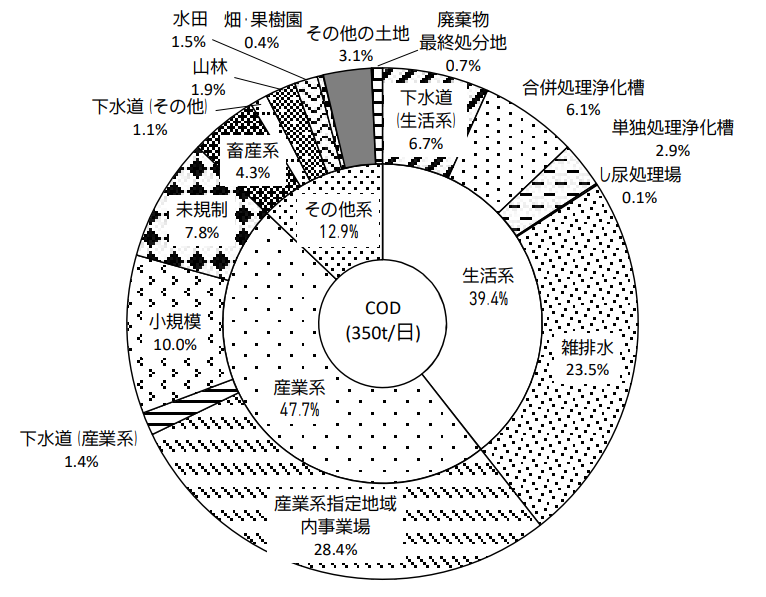

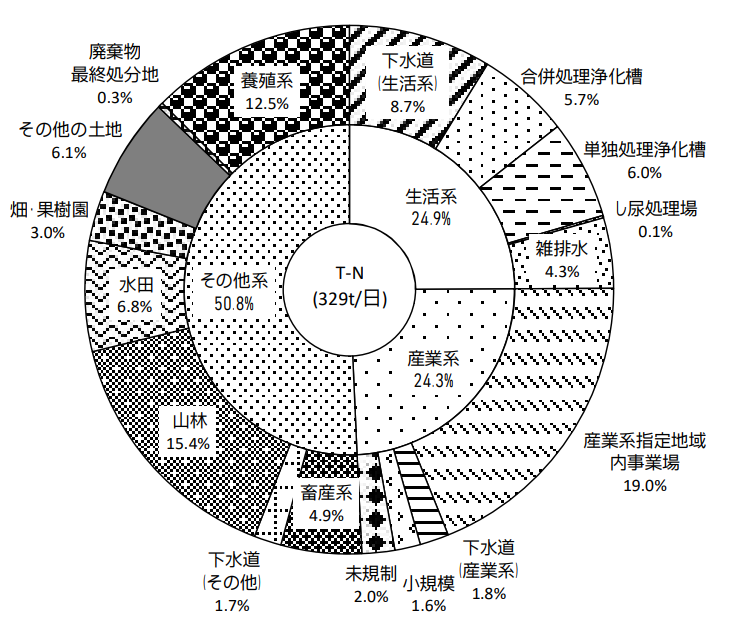

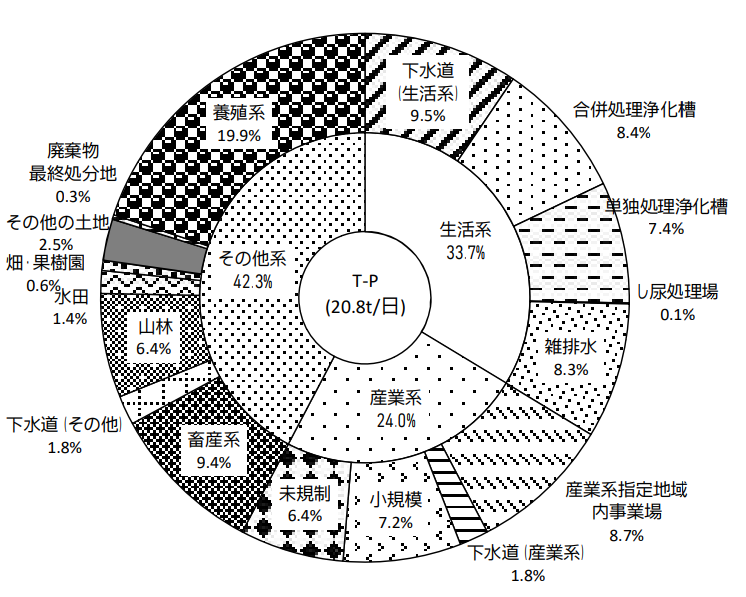

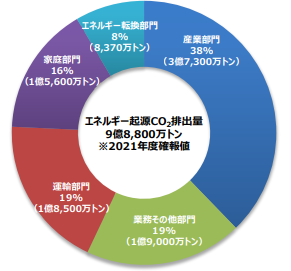

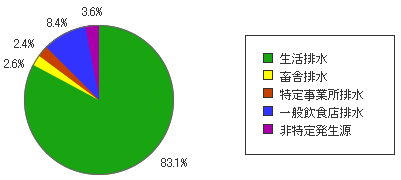

廃水浄化の実態がよく分かる資料(古いですが)として、

以下に 環境省の発生負荷量管理等調査に基づく円グラフを転記します。

廃水を浄化処理して河川に放流すると、最終的には海にたどり着きます。

閉鎖性海域の場合、外海に接していないため海流の影響による汚濁物質の分散が少ないため、

水質の状態が、一定程度の長期間、維持されることになります。

したがって、閉鎖性海域の状況を正確に調査することが、水環境の現状を把握する手段のひとつになります。

下の円グラフを見ると、

生活系の廃水による環境汚染の割合が高いこと、

生活系の廃水の中でも、雑排水による環境汚染の割合が高いこと(=いまだに単独処理浄化槽が多いこと)、

大都市湾岸で、下水道処理排水による環境汚染の割合が高いこと(=下水道と浄化槽の実際の性能比較の必要性)、

など様々な指摘ができます。

浄化槽の排水規制は、

生物化学的酸素要求量(BOD)の除去率が90%以上、

かつ、

放流水のBODが20mg/L以下(法律上の用語は、放流水の水質の「技術上の基準」)、

と「浄化槽法施行規則」第1条の2に定められています。

浄化槽放流水の水質基準は、

次項で記載する事業所排水規制値(=水質汚濁防止法の排水規制)と比較すると、

厳しい規制値といえます。

注意しなければならないのは、

現在の浄化槽法では、し尿・生活雑排水など、全ての廃水を処理する設備を浄化槽と定義していますが、

昔の当時の浄化槽法では、

し尿だけを貯留して清掃業者に引き取ってもらう、あるいは、

し尿だけを処理して河川などへ放流し余剰汚泥を定期的に引き取ってもらい、生活雑排水を処理しないで垂れ流す、

つまり、し尿だけを処理する単独処理浄化槽(=「みなし浄化槽」あるいは単独槽)も浄化槽とみなしていました。

十分な処理をしているとは評価できないにもかかわらず、当時は、適法適正な設備として認められていたのです。

したがって、生活雑排水を処理しない単独処理浄化槽は、

2001(平成13)年4月から、建築基準法で、新設を認めないことにしました。

浄化槽法は、雑排水を浄化処理できる浄化処理設備を追加するか、合併処理浄化槽に変換するよう、

みなし浄化槽に対して努力義務規定を追加(浄化槽法附則平成12年6月2日法律第106号の第3条)し、改正されました。

浄化槽(合併処理浄化槽)は、環境保全設備と言えますが、

現在では、単独処理浄化槽(=「みなし浄化槽」あるいは単独槽)は、環境保全設備とは言い切れない設備です。

なお、し尿・生活雑排水は、現在となっては、比較的浄化処理し易い廃水に分類されます。

浄化槽放流水の水質は法令で規制されています。

関連する法令と条文を抜粋して掲載します。

※浄化槽法による放流水の水質の「技術上の基準」

「浄化槽法」

第四条 環境大臣は、浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質について、環境省令で、技術上の基準を定めなければならない。

2 浄化槽の構造基準に関しては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例で定めるところによる。

3 前項の構造基準は、これにより第一項の技術上の基準が確保されるものとして定められなければならない。

4 国土交通大臣は、浄化槽の構造基準を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

6 都道府県は、地域の特性、水域の状態等により、前項の技術上の基準のみによつては生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止し難いと認めるときは、条例で、同項の技術上の基準について特別の定めをすることができる。

「環境省関係浄化槽法施行規則」

第一条の二 法第四条第一項の規定による浄化槽からの放流水の水質の技術上の基準は、浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラム以下であること及び浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合が九十パーセント以上であることとする。ただし、みなし浄化槽については、この限りでない。

水質汚濁防止法に基づく排水規制は、以下①~③が基本になっています。

①人の健康の保護のため、法令で指定された有害物質は、浄化処理後の排出時の規制として、濃度規制として実施し、

※有害物質は、浄化槽から排出されない想定のため、浄化槽処理水の排水規制の項目には含まれません。

②生活環境の保全のため、関連する指標について、1日の平均排水量が50立米以上の場合に濃度規制しており、

※浄化槽法で規制される浄化槽は、この項目を排水規制の対象項目としています。

さらに、上記②に上乗せする厳しい規制として、

③閉鎖性海域では、COD、窒素、リンの3つの項目について、後述する総量規制を実施しています。

上乗せして規制する閉鎖性海域については、後段の「(2)閉鎖性海域(総量規制)」で記載します。

事業場から出る廃水の処理水の水質は、排水基準として、水質汚濁防止法で規制されています。

関連する法令と条文を抜粋して掲載します。

※水質汚濁防止法による排水基準(別表第一と別表第二は、次項以降の表と同様です。)

「水質汚濁防止法」

第二条

2

二 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。第三条 排水基準は、排出水の汚染状態について、環境省令で定める。

2 前項の排水基準は、有害物質による汚染状態にあつては、排出水に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態にあつては、前条第二項第二号に規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。

3 都道府県は、当該都道府県の区域に属する公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第一項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の汚染状態について、政令で定める基準に従い、条例で、同項の排水基準にかえて適用すべき同項の排水基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排水基準を定めることができる。「排水基準を定める省令」

水質汚濁防止法第三条第一項の規定に基づき、排水基準を定める総理府令を次のように定める。

第一条 水質汚濁防止法第三条第一項の排水基準は、同条第二項の有害物質(以下「有害物質」という。)による排出水の汚染状態については、別表第一の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとし、その他の排出水の汚染状態については、別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。

水質汚濁防止法では、「人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質」を「有害物質」と言い換えています。

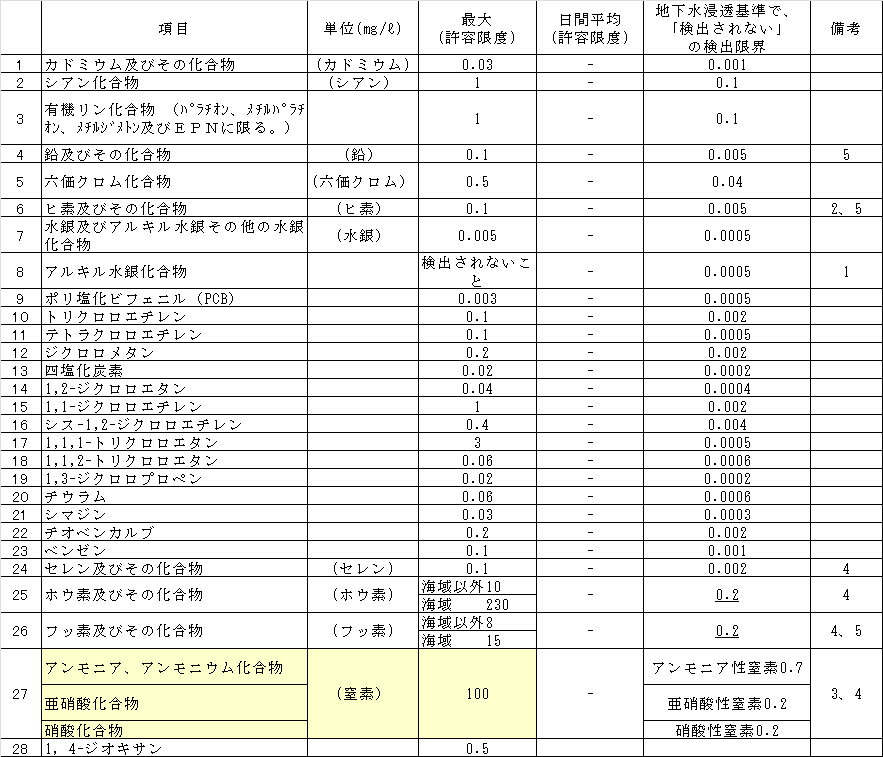

上表について、

①排水基準を定める省令 別表第1、有害物質に係る排水基準(国の定める全国一律基準)

1 「検出されないこと」とは、第2条の規定に基づき、環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検査した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいいます。

2 ヒ素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際、現に湧出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しません。

3 1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。

4 業種により暫定排水基準があります。

②地下水の濃度規制=有害物質の地下水浸透基準(水質汚濁防止法12条の三、施行規則6条の二)

=上表の最大(許容限度)欄および日間平均(許容限度)欄を削除し、最大(許容限度)は全項目が「検出されないこと」

上記項目すべてについて「検出されないこと」となっていますが、検出限界の数値が設けられています。

1 「検出されないこと。」とは、施行規則第6条の2の規定に基づき、環境大臣が定める方法により、特定地下浸透水の有害物質による汚染状態を検査した場合において、その結果が当該検定方法の検出限界を下回ることをいいます。

2 (検出限界)アンモニアまたはアンモニウム化合物にあっては、アンモニア性窒素0.7mg/ℓ、 亜硝酸化合物にあっては、亜硝酸性窒素0.2mg/ℓ、硝酸化合物にあっては、硝酸性窒素0.2mg/ℓ。

浄化槽法の排水規制は、生物化学的酸素要求量(BOD)の除去率が90%以上、かつ、

放流水のBODが20mg/L以下(浄化槽法施行規則 第1条の2)ですので、

浄化槽を通常の方法で使用していれば、全国一率の規制値をかなり下回る数値で管理していることになります。

下に掲載する「生活環境の保全に係る項目(全国一律基準)」および「上乗せ基準」と比較してみてください。

視点を変えると、排水基準の規制値について、

人の健康の保護に関わる有害物質以外の項目については、

廃水を排出する設備や施設の違いで規制値が大きく異なるのが実態で、

その格差があまりにも大きいということです。

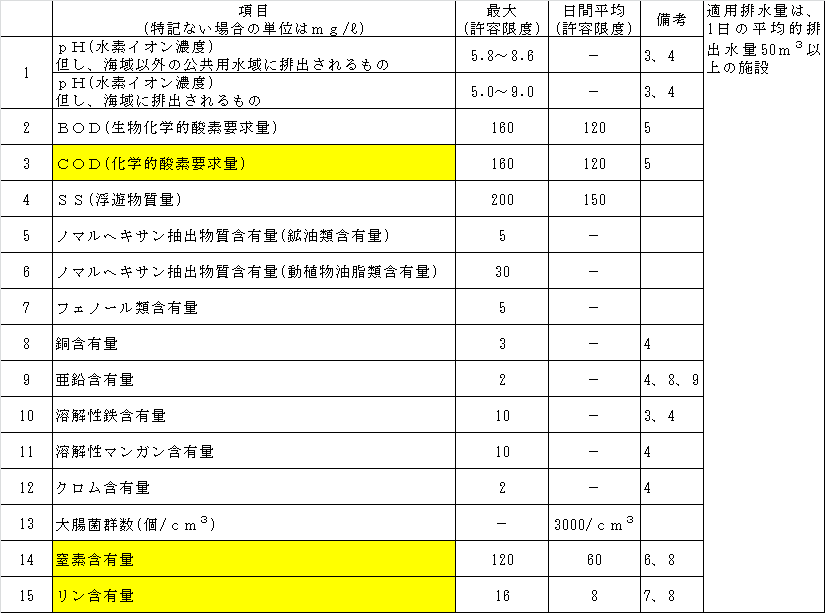

上表について、

対象は、1日の平均的な排水量が50立米以上の特定事業場です。

生活環境項目に係る排水基準(国の定める全国一律基準)=排水基準を定める省令 別表第2

1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたもの。「日間平均」とは、S54.5.16.環境庁告示第20号備考欄によります。

2 この表に掲げる排水基準は、1日あたりの平均的な排出水の量が50立米以上である工場又は事業場に係る排出水について適用します。

3 pH(水素イオン濃度)、溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しません。

4 pH(水素イオン濃度)、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量、クロム含有量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用します。

5 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用します。

6 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれのある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらす恐れのある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9,000mgを超えるものを含む)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用します。

7 リン含有量についての排水基準は、リンが湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれのある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらす恐れのある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9,000mgを超えるものを含む)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用します。

8 業種により暫定排水基準があります。

どんなに分解困難な化学物質やどんなに環境への影響が大きな化学合成物質が、どんどん新しく作られても、

自然界への予測できないような悪影響を避けるために、

どんな廃水であっても、浄化処理する際、排水規制値まで浄化してから排出しておけば、

大きな問題の発生を未然に防ぐことができる、

新しく作られた化学合成物質については、排水規制値のCOD値が一定の目安となる、

あるいはTOC値を一定の目安にする、というのが、現在までの化学物質管理制度の概要です。

この考え方以外に、以下①②のような制度が有り、

一般家庭で使用した農薬・塗料・医薬品・化粧品その他化学物質の処分方法については、④に記載しました。

さらに、以下を含めた体制だけでは、身体や健康危害の懸念を払しょくできないため、

「予防原則」という考え方を取り入れた法制度の必要性、立法化の要請が、具体的になってきています。

洗浄剤、除草剤・殺虫剤・除菌剤などの農薬、保存料、ホルモン製剤など、

さまざまな化学合成物質が試作され、製品化され、新しい化学合成物質は、今後も増え続けると推測されます。

製造段階では、「化審法」(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)などの法令が関連します。

排水規制制度における化学物質への対応策は、

水質汚濁防止法に基づく規制制度として、

「有害物質」、「各種の油」、生活環境の保全のための濃度規制、「指定物質」があり、

法令の枠外で、「要監視項目」があります。

詳しくは、後段で記載します。

関連して、

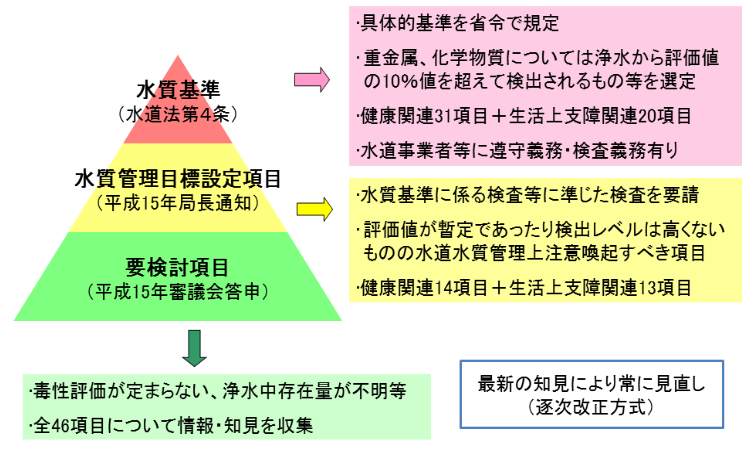

水道水については、

「水道法」に基づく「水質基準」があり、

水道水質管理上留意すべき項目として「水質管理目標設定項目(27項目)」、この内「農薬類(114項目)」、

毒性評価が定まらない物質や、水道水中での検出実態が明らかでない項目として「要検討項目(46項目)」、

が選定されており、観測を継続しています。

水質汚濁防止法(環境省が所管)と水道法(厚生労働省が所管)で規定された項目は、

重複していたり、必須元素が含まれていたり、環境への発生し得る悪影響が推定されていたり、しますので、

法令を所管する省庁が異なっても、横断的に考察・検証できるような仕組み作り、が求められます。

PCBは、油に溶けやすく水には溶けにくいため、

元々は、廃水浄化処理の対象物質ではありませんでした。

しかし、PCBが使用されていた分野があまりにも広く、世界各地に広く分散して存在し、

有害物質と判断されてから分解処分を開始するまでの期間が長かったため、

生分解が困難な物質として世界各地で、さまざまな形態で、残留しています。

同じように、

今後新たに製造されるどんな物質であっても、

想定されない形態で廃水浄化処理の対象になる可能性があります。

単に生活していて廃棄される物は、法令上、基本的に、一般廃棄物に該当します。

他に、事業活動で発生する産業廃棄物があります。

一般廃棄物は、市町村の行政機関の責任で処理されます。

住民が、廃棄方法に悩んだり、分からなかったりした場合は、市町村に相談しなければなりません。

一方で、

通常の生活をしていて、

単一の有害物質を多量に廃水として排出することはあり得ません。

家庭で使用される製品に含まれる樹脂、防虫剤、防菌防カビ剤、防炎剤、防腐剤、

あるいは洗浄剤などは、

「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」などで、濃度や含有量などを規制しているからです。

なお、洗浄剤の内、飲食物や器に使用する洗浄剤は、「食品衛生法」でも規制されており、

一般的に使用されるJIS規格の洗浄剤は、日本工業規格で品質が規定されています。

また、後述する「指定物質」や「要監視項目」も、通常の生活では、廃水として排出されるケースは想定できません。

したがって、

通常の生活で、浄化槽を適正に使用している限り、

浄化槽から排出される処理水や余剰汚泥は、

事業所廃水とは異なり、

ヤマメやイワナが住めるような水質まで十分に浄化処理すれば、

清流の周辺の土壌をスコップですくい、

その中から、落ち葉や小枝、砂や小石などを取り除いたもの、

つまり、微生物がすぐには浄化処理できないものを取り除いて残ったようなもの、

基本的には、循環利用しなければならない性格のもの、と言えます。

関連して、GHS(「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」)という制度が有ります。

GHS(The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)は、

化学品の危険有害性を世界的に統一された一定の基準に従って分類し、

絵表示等を用いて分かりやすく表示し、

その結果をラベルやSDS(Safety Data Sheet:安全データシート)に反映させ、

災害防止及び人の健康や環境の保護に役立てようとするものです。2003年に国連勧告として採択されています。

上記のように、家庭からの排出はほとんど想定できません。

ほとんどの場合、①耕作地、②事業場排水、に限られそうです。

土壌に散布されるグリホサートなどの除草剤や、耕作地に散布されるネオニコチ系の農薬・殺虫剤など、

環境への影響が懸念される薬剤のほとんどは、

散布使用された後、

人工的に浄化処理されることなく、そのまま公共用水域へ排出されています。

後述しますが、

グリホサートは水生生物の生育に関して、

ネオニコチノイド系農薬は、水生生物を摂取する生物に関して、

それぞれ悪影響が懸念されています。

なお、有害性が危惧される物質、かつ、排出量が多量となると、

製造工程で使用するような場合に限られるため、

事業所からの排水に限られます。

一方、

繰り返しになりますが、

浄化槽からの放流水や余剰汚泥の場合は、

一部に有害性が危惧される洗浄剤などが使用されますが、多量ではないため、

基本的には、環境への影響が懸念される化学物質が含まれる要素が無い、と理解できます。

上記の除草剤や殺虫剤などの農薬、あるいは肥料、道路上でまき散らされる自動車のウォッシャー液など、

汚濁の排出源で浄化処理できないような廃水が、存在します。

汚濁の排出源が特定できる場合は、「点源負荷」などと表現したりするのに対し、

面源負荷、面源汚濁負荷、非点源負荷、非特定汚濁負荷、などの語句が使用されます。

これらが原因の水質の汚濁は、その物質の濃度を測定するのではなく、

生活環境の保全に係る項目=生活環境項目(水質汚濁防止法の排水規制)として、監視されることになります。

「自然界の水の望ましい常態」および「廃水を放流する際の水質の規制制度」を一覧(クリックで拡大)にしました。

この一覧を良くご覧いただき、「水の浄化とは?」に記載したいろいろな水の水質を何種類か比較して頂き、

さらに、「SDGs対応型浄化槽」というようなページもご覧いただくと、

廃水と浄化について、全体の概略が把握できると思います。

環境に関するすべての法令の最上位に位置する「環境基本法」第16条に基づくものです。

「環境基本法」

第三節 環境基準

第十六条 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務は、次の各号に掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。

一 二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるもの 政府

二 前号に掲げる地域又は水域以外の地域又は水域 次のイ又はロに掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

イ 騒音に係る基準(航空機の騒音に係る基準及び新幹線鉄道の列車の騒音に係る基準を除く。)の類型を当てはめる地域であって市に属するもの その地域が属する市の長

ロ イに掲げる地域以外の地域又は水域 その地域又は水域が属する都道府県の知事

3 第一項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。

4 政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係するもの(以下「公害の防止に関する施策」という。)を総合的かつ有効適切に講ずることにより、第一項の基準が確保されるように努めなければならない。

河川、湖沼、海域については、規定としてではなく、

それぞれの水域の水質の状態について、「維持されることが望ましい基準」として、

都道府県など、地域が主体となって、水域や利用目的に応じて、細かく類型を分類、指定し、

政府が、それぞれの類型別の基準値を示しています。

「環境基本法」

第三節 環境基準

第十六条 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務は、次の各号に掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。

一 二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるもの 政府

二 前号に掲げる地域又は水域以外の地域又は水域 次のイ又はロに掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

イ 騒音に係る基準(航空機の騒音に係る基準及び新幹線鉄道の列車の騒音に係る基準を除く。)の類型を当てはめる地域であって市に属するもの その地域が属する市の長

ロ イに掲げる地域以外の地域又は水域 その地域又は水域が属する都道府県の知事

3 第一項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。

4 政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係するもの(以下「公害の防止に関する施策」という。)を総合的かつ有効適切に講ずることにより、第一項の基準が確保されるように努めなければならない。

水浴場の調査は、環境省(当時環境庁)では、淡水の自然の川や海の水泳場を「水浴場」と総括し、

1973(昭和48)年~1996(平成8)年の間も、全国の主要水浴場(利用者数が概ね5万人を超える水浴場)で、

環境庁が都道府県の協力を得て、5月中旬から6月上旬に毎年実施されていました。

しかし、「快適な水浴場のあり方に関する懇談会」が1996年から3回開催され、

1997(平成9)年に「今後の水浴場のあり方について」という報告書をまとめました。

この報告書を基にしたのが、「水浴場のガイドライン」で、水浴場を水質で区分する判定基準が示されました。

毎年、都道府県が、各地の水浴場の水質調査結果を公表しています。

水浴場の水質の判定基準

※法令、基準、ガイドライン、ガイダンスの違い

法令は、順守しなければならないものです。

基準は、義務的なものと考えられています。

ガイドラインは、直訳として、指針、行動規範、推奨など、

あるいは法令順守の際の指針、指標、方向性などと解釈されています。

ガイダンスは、「案内」や「指導」「助言」といった人々が方向性や行動計画を決定するために得る情報やアドバイスを意味し、特に教育的に一定の方向に導こうとする指導のような意味で使用されています。

地球では、

人に限らず、どんな生物でも、

生きていれば、成長し、新陳代謝(古い細胞から新しい細胞への入れ替わりなど)しますので、

死ぬまで、動物ならし尿、あるいは植物なら落ち葉など、さまざまな廃水や廃棄物を排出し続けます。

もし、密集して活動する人類が存在しないと仮定すれば、

自然界で排出された汚濁物質の濃度や量は、

自然環境が浄化する作用で、十分に処理できるレベルだろう、と想像できます。

自然環境の浄化作用は、生態系の始まり、食物連鎖の始まりで、

有機物を無機物に分解したり、無機物から有機物を作り出す微生物が関わります。

自然環境での浄化作用の始まりは、微生物にとっては、高等生物の栄養素の補給と同じ、ということです。

さらに、

自然界では、すべての生物に寿命が来て(=人でいう死体)も、廃水と同じように、

微生物たちを基礎とする自然環境が「浄化」し、「循環」することで、自然環境が成立しています。

したがって、

本来は、

人が排出するし尿や生活雑排水も、

もともとは、食物連鎖の中から収穫した自然物質、

あるいは、過剰な生産性で人工的に生産・収穫された農水産物などを主な起源としていますし、

生きているだけで必ず排出されるものなので、一定程度は、循環させるべきものなのです。

廃水の浄化処理の考え方は、

自然環境が、一定の浄化能力を持っているため、必要最低限度の浄化処理をして放流すればよい。

あるいは、

自然界に生息する全ての生物の生活環境を維持するには、

本来は、

“適度に”浄化して河川などへ放流すれば良い、ということになります。

一方、

浄化処理された水は、滞留することなく流れ続け、希釈と自然の浄化作用で汚濁物質の濃度は低下し続けますが、

閉鎖された湖や閉鎖性海域(東京湾、伊勢湾、瀬戸内海など)で一定の滞留傾向を示すことになります。

水に溶存した汚濁物質、視点を変えると、さまざまな栄養素は、閉鎖された水域で一定の濃度を維持し続け、

最終的には海流などの影響を受け、沿岸を離れ、広大な外洋へ拡散していきます。

したがって、ひとつ目の見方として、

閉鎖された湖や閉鎖性海域における水質や環境の変化を調査することが、

廃水浄化の現状把握のひとつの方法になる、ということです。

詳しくは、次項「(2)閉鎖性海域(総量規制)の状況」に記載します。

生物には、

栄養素(=水と呼吸で利用する酸素や二酸化炭素を除いて、生存に必要かつ体内生産できない物質)が必要です。

ミネラルなどの栄養素は、自然界では、水・陸を問わず、水に溶存するなど、水に依存して供給されます。

したがって、 廃水の汚濁物質すべてを浄化処理すべきでない、ということです。

また、もともと水という物質は、さまざまな物質を溶かしやすい性質を持っています。

かなり高度な浄化処理をしても、浄化処理水が流下する過程で、さまざまな物質が混入してくることになります。

特に、水域で生息する微生物などの生物にとっては、水に含まれる物質は、水中社会の食物連鎖の出発点です。

食物連鎖は、動植物すべてにとって必要なさまざまな微生物が繁殖することから始まります。

つまり、

ふたつ目の見方として、一定の汚濁物質が水中に無いと、食物連鎖が始まらない、ということです。

排水基準をより厳しくすれば環境保全を達成できるという単純な発想では、環境保全できない、ということです。

水域での生態系に影響を与える環境指標については、

極めて影響の大きい水温、塩濃度などの汚濁物質の濃度など、さまざまな検討が必要ですが、

人が比較的容易に出来る事項としては、

①生態系について、厳格に資源を管理すること(詳しくは、「(3)溶存物質と食物連鎖の関係」に記載)、

②水域の汚濁物質の濃度を管理すること(詳しくは、「(4)植物連鎖と資源管理の関係」に記載)です。

ただ、先に記載したように、化学合成物質について、水域での生態系への悪影響の懸念があり、

予防原則という考え方が必要です。

人口及び産業の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された汚濁水が大量に流入する閉鎖性海域を対象に、

1979(昭和54)年以来、

環境省と都府県が連携し、

水質汚濁防止法に基づき、陸上の一定地域の事業場などを規制の対象に、総量規制が実施されています。

排水基準(=処理水排出時の濃度規制)のみでは環境の保全が困難な水域(東京湾、伊勢湾、瀬戸内海)について、

工場・事業場のみならず、生活排水等も含めた全ての汚濁発生源からの汚濁負荷量の削減を進めることが目的です。

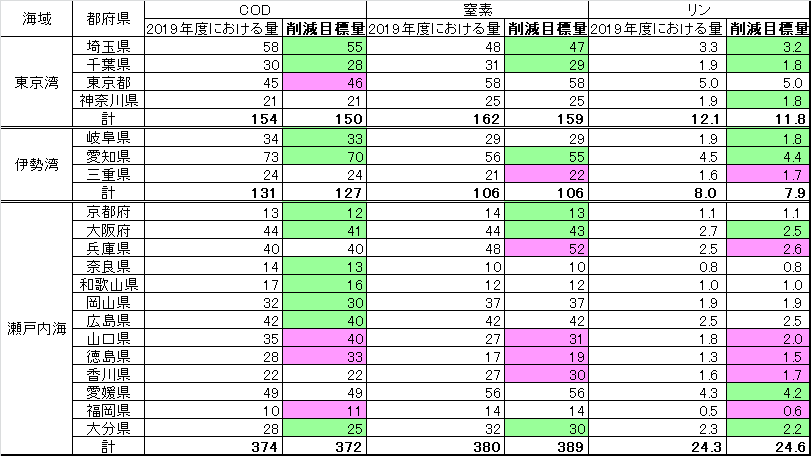

削減の対象項目は、

生活環境項目の内、当初はCODのみでしたが、第5次からは窒素含有量及びりん含有量を追加しました。

2022(令和4)年1月24日、環境大臣は、第9次総量削減基本方針を策定しました。

総量削減の目標年度は、2024(令和6)年度です。

第9次「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針」は、

2020(令和2)年2月に中央環境審議会に諮問し、2021(令和3)年3月に答申がなされ、

関係都府県知事に対する意見聴取及び公害対策会議の議を経て、新たな総量削減基本方針が定められています。

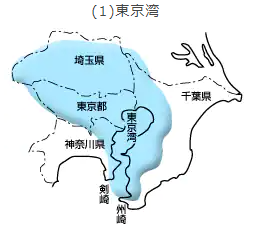

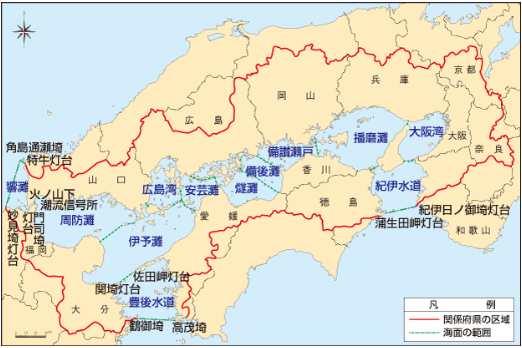

解り易い地域図を掲載している「株式会社 島津製作所」のウェブサイトを以下に転記します。

排出水流量400m3/日以上の事業所は、事実上、全窒素・全りん自動計測器の設置が義務付けられることになりました。

※株式会社島津製作所は水質自動測定器などのメーカーです。

水質総量規制とは?

閉鎖性水域の水質環境基準を確保するために、環境に排出される汚濁物質の総量を一定量以下に削減する制度です。現在、対象となる閉鎖性水域として、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の3水域が指定されており、この3水域およびこれらに流入する河川等へ排水している事業所(工場や下水処理場など)が規制対象になります。

水質総量規制に係る指定水域および指定地域は、以下の通りです。

以下は、環境省 「総量削減」のウェブサイト 「報道発表資料」からの抜粋です。

現在実施されている第9次総量削減基本方針は、総量削減の目標年度を2024(令和6)年度に設定しています。

各閉鎖性海域の目標は、

東京湾・伊勢湾は、窒素及びりんの環境基準の達成状況を維持しつつ、→窒素とリンの総量削減目標をほぼ達成

生物多様性・生物生産性の視点においても望ましい水質を目指すとともに、→逆に栄養塩濃度を管理する必要性に言及

貧酸素水塊の発生抑制等の観点から水環境改善を図ります。→CODについては、海域によっては削減が必要と評価

瀬戸内海のうち、

大阪湾は、湾全体としては現在の水質を維持するための取組を継続しつつ、→総量削減が達成

湾奥部における赤潮や貧酸素水塊など、問題が発生している特定の海域において、局所ごとの課題に対応する。

大阪湾を除く瀬戸内海は、現在の水質を悪化させない。

→湾・灘ごとに栄養塩濃度やCODの過多・過少があるため、個別の対応が必要

「瀬戸内海における今後の環境保全の方策の在り方について(答申)」がインターネットで公開されています。

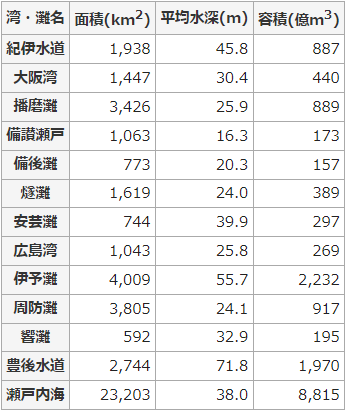

この内、別紙では、

紀伊水道、大阪湾、播磨灘、備讃瀬戸、備後灘、燧灘、安芸灘、広島湾、伊予灘、周防灘、豊後水道、響灘、と

湾・灘ごとに状況が異なるため、それぞれについての水環境の調査概要が報告されています。

先述のように、総量規制だけで見ると、「都府県別・項目別・削減目標量」に数値化されていますが、

実際の現場では、海域の状況によって、湾・灘ごとに削減目標というよりは、栄養塩類管理計画が異なる状況です。

以下の資料の出典は、「せとうちネット」です。クリックすると拡大します。

環境省のウェブサイトに、「せとうちネット」があり、さまざまな取り組み事例が公開されています。

一部に取り組みと評価できるのか疑問視される事例もありますが、以下のように、さまざまな参考事例があります。

1-07 堺泉北港堺2区における人工干潟の整備→田舎の公共下水道事業を止め、河川の浚渫工事などに換える可能性、人工干潟造成による沿岸部漁業復活の可能性など、

参考:国土交通省近畿地方整備局「堺泉北港堺2区における生物共生型護岸の実証実験について」http://www.pa.kkr.mlit.go.jp/kobegicyo/pdf/thesis-pdf/H27kenkyuhappyoukai_iguchi.pdf

2-02 下水処理場における栄養塩類管理運転(二見浄化センター)

2-04 下水処理場における栄養塩管理運転(岡東浄化センター)

2-06 下水処理場における栄養塩類管理運転(香東川浄化センター)

2-07 下水処理場における栄養塩類残存運転(西条浄化センター、東予・丹原浄化センター)

→栄養塩類の供給量と海域への影響の程度の確認や、

わざわざ沿岸部まで廃水を移送して、廃水浄化施設の処理能力を低下させる意味の再確認など

2-09 ため池の池干し(かいぼり)による栄養塩類の循環→栄養塩類の供給方法と規模についての検証など

2-10 ダムからの放流→栄養塩類の供給方法と規模についての検証など

2-11 海底耕うんによる栄養塩供給→栄養塩類の供給方法と規模についての検証など

2-12 漁場環境改善推進事業のうち「栄養塩からみた漁場生産力回復手法の開発」

2-13 ノリスカート(養殖網の囲い網)等を用いた施肥による栄養塩供給技術→海域全体として栄養塩濃度管理の要否

2-14 燧灘西部ノリ養殖場における施肥による栄養塩供給技術

4-11 漁場環境保全推進事業→貝養殖と赤潮や貝毒の有害プランクトン基準のモニタリング

2022(令和4)年4月1日に改正・施行された法律です。

環境省によると、今回の改正のポイントは、以下の4点です。

①関係府県知事が栄養塩類の管理に関する計画を策定できる制度の創設

②自然海浜保全地区の指定対象を拡充し、藻場・干潟等が再生・創出された区域等も指定可能とする

③国と地方公共団体の責務として、海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等を含む漂流ごみ等の除去・発生抑制等の対策を連携して行う旨を規定

④環境の保全を、気候変動による水温の上昇その他の環境への影響が瀬戸内海においても生じていることを踏まえて行う旨を基本理念に規定

他に環境関連法令は、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」「自然環境保全法」「自然公園法」「環境影響評価法」「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」などがあります。

緊急の環境保全の必要性があった閉鎖性水域では、

当初、法令による汚濁物質の削減対象は、CODのみでした。

COD値に反映する化学物質は千差万別ですが、

公害問題がクローズアップされた当時は、洗剤などの合成化学化合物が中心でした。

COD値とは、

日本では、通常、100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素消費量(CODMn法)を指します。

生分解が容易な汚濁物質が、BOD値に反映するのに対し、

生分解が困難な場合にCOD値として反映し、数値が高いと、時間をかけてじわりじわりと水中の酸素を消費します。

それらの化学物質が、全生物の生態系に及ぼす影響は、

何か悪い影響が出たとしても、その結果と原因の直接的な因果関係を証明するのは難しくいと言えます。

なお、COD値に反映する物質のみを抽出して分解浄化処理することはできませんし、

また、生分解が容易なBOD値に反映し難く、COD値には良く反映する物質であっても、天然合成化合物も含まれます。

天然高分子化合物の例として、分解が困難な物質としてフミン質類があげられます。

水中のフミン質は、透明感がありますが、紅茶のような、多くは黄色から茶褐色に染まった状態です。

フミン質類は、植物などが微生物による分解を経て生成される最終物とされるほどの難分解物質ですが、

自然界での有用な役割・効能について、さまざまな研究報告もあります。

以上のような、さまざまな課題はありますが、

廃水は、排出現場で浄化処理し、自然界に還元する、という廃水浄化処理の原則を順守すれば、

想定できないような何らかの不都合が発生した場合でも、対処し易いと言えます。

「指定物質」とは、有害物質や各種の油(原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油、動植物油)以外で、

「公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質」です。

水質汚濁防止法では、指定物質を有害物質には含めないため、

有害物質が放流水に含まれる場合には、その有害物質の濃度で排水基準が規定され、排水規制されるのに対して、

指定物質を浄化処理後に河川放流する際には、処理水に含まれるその指定物質の濃度を規制するのではなく、

単に濃度規制している状況です。

環境保全の各項目で、1日の平均排水量が50立米以上の場合に、全国一律の基準で、濃度規制しているのです。

ただし、水質汚濁防止法において、指定物質は、有害物質と同じく、事故時の措置については強制しています。

施設の破損その他の事故が発生し、

指定物質を含む水が当該指定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したときは、

直ちに、引き続く指定物質を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、

速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。

※「水質汚濁防止法」

2 指定施設を設置する工場又は事業場(以下この条において「指定事業場」という。)の設置者は、当該指定事業場において、指定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質又は指定物質を含む水が当該指定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質又は指定物質を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。

(事故時の措置)

第十四条の二※有害物質(人の健康の保護に係る項目)は28種類、水質汚濁防止法第2条第2項第1号に規定

※環境保全項目(生活環境の保全に係る項目)は、15種類、水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定

※指定物質は、60種類、水質汚濁防止法第2条第4項に規定

過去には、指定物質であった物質を有害物質に変更した事例があります。

また、「維持されることが望ましい河川、湖沼、海域の基準(年間平均値)」には、指定物質の

ノニルフェノールと直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩が、測定項目に含まれています。

ノニルフェノール、4-t-オクチルフェノール及び2,4-ジクロロフェノールは、

「フェノール類及びその塩類」に含まれます。

指定物質が決定する過程は、

中央環境審議会の答申(=諮問に対して意見を述べること)によって、

人の健康の保護や生活環境の保全等の観点から環境基準や要監視項目等に設定された物質が指定対象とされ、

中央環境審議会およびその部会などで審議され、指定物質に指定されています。

事例として、2012年(平成24年)5月中旬、「利根川水系における取水障害に係る水質事故」が発生し、

2012年(平成24年)12月、水質汚濁防止法の指定物質にヘキサメチレンテトラミンが追加されました。

最近では、2023(令和5)年2月1日に以下の4つの物質が追加され、施行となりました。

①アニリン、②ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)及びその塩、③ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩、④直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

「水質汚濁防止法施行令」

(指定物質)

第三条の三 法第二条第四項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

詳細は、別のページに記載します。

「指定物質」は、環境保全項目について、1日の平均排水量が50立米以上の場合、単に濃度規制しているだけです。

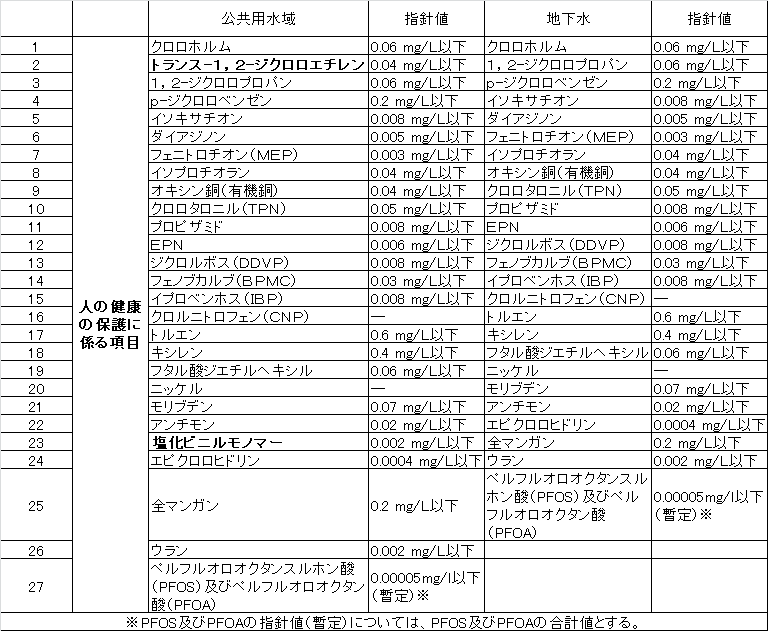

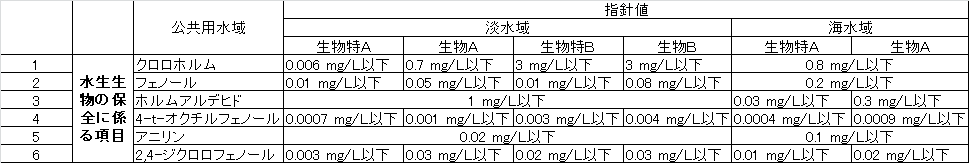

しかし、要監視項目は、基準値ではなく「指針値」として、それぞれの物質についての濃度を示しています。

ところが、法令外の制度ですので、指針値には、何らの規制力もありません。

項目によっては、既に失効している薬剤(在庫品が使用され排出される可能性はあります)なども含まれますし、

新しく合成される化学物質の数からすると、項目の数がかなり少ないような印象を受けます。

要監視項目は、人の健康の保護に係る項目(=有害物質)と水生生物の保全に係る項目の2つを対象としています。

したがって、法規制するのであれば、予防原則という考え方に基づく仕組みを構築し、立法化すべき状況です。

要監視項目について、

環境省の「物質に関する基本的事項」(クリックすると解説書面に移動します。)などへのリンクを貼り付けます。

クロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒド、4-t-オクチルフェノール、アニリン、2,4-ジクロロフェノール

以上、「水生生物の保全に係る項目」6項目です。

以上、「公共用水域」を対象にした「人の健康の保護に係る項目」27項目のうちの2項目です。

以下は、「地下水」を対象にした「人の健康の保護に係る項目」25項目です。

25項目は、公共用水域と重複する項目でもあります。クロロホルムは、前掲しています。

1,2-ジクロロプロパン、p-ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン(MEP)、

イソプロチオラン、オキシン銅(有機銅)、クロロタロニル(TPN)、プロピザミド、EPN、

ジクロルボス(DDVP)、フェノブカルブ(BPMC)、イプロベンホス(IBP)、

すべての生物について、生活圏が異なっても、生育するためには栄養素が必要です。

注意しなければならないのは、光合成を利用する生物の存在です。

陸上で生育する植物の光合成は基本的に同様ですが、水中生物の光合成は一様ではありません。

光合成の内容が違うと、生成される物質が異なるため、食物連鎖の中で果たす役割が異なります。

さらに、自然界では普通に循環している余剰汚泥(浄化処理水を含む)については、

人工的な処理方法として、

土壌への散布(=法律上、廃棄物処理法に基づけば「再生」、業として肥料取締法に基づけば「施肥」)と、

水域での散布(=法律上、具体的方法の規定がされていません)の

余剰汚泥の生分解性の違い、も取り上げました。

生物が生命を維持するために必要な元素を必須元素といいます。

人の必須元素は、28種類が確認されており、排水規制項目の有害物質にも生活環境項目にも必須元素が含まれます。

必須元素は、

必要以上に摂取すると、簡単に絶命するような物質もあるため、有害物質とされる物質もありますが、

これらが欠如すると、死亡していまいます。

ただし、必須元素の必要量は、極めて微量です。

水は、さまざまな物質を溶かします。

地上では、さまざまな栄養素(=人にとっての飲食物)が土壌に豊富に際限なくあります。

土壌に生息する無数の微生物などは、降水により、水に溶存した栄養素を取り込み、生息しています。

植物は、葉から二酸化炭素、根から酸素や微生物の分解物などから栄養素を摂取し、光合成で成長していきます。

すべての生物は、順に寿命を迎え、無数の微生物や小動物などに分解され、自然を循環することになります。

水中の場合は、土壌と違って、水の中にわずかに栄養素が溶存している状態、

しかも、その水は、地上の空気と同じように、水中生物の体表や内部臓器と直接接している状態です。

したがって、水中では、その水域ごとに、水中の含有物質濃度は、微妙なバランスが必要、と考えられます。

光合成生物は、陸上にも水域にも生息しており、多くは食物連鎖の出発点に位置します。

陸上植物は、光エネルギーを利用して、主に葉から二酸化炭素、根から水や必須元素を取り入れて生育します。

水域では、光エネルギーが到達する範囲に限られますが、水生植物や植物プランクトンが生息しています。

植物プランクトンなどの光合成細菌は、光合成の反応式が少し異なります。

呼吸に使う二酸化炭素以外、生育に必要な栄養素としては、有機物ではなく、窒素やリンなどの必須元素です。

したがって、食物連鎖の出発点は、多くは、植物プランクトンとなりますので、

環境保全あるいは食物連鎖を考える場合、

水域でも、窒素やリンなどの必須元素の濃度や循環についての考察が重要になります。

さらに、生態系の一部を乱獲してしまっては、食物連鎖のバランスが崩れますので、乱獲防止・資源管理も重要です。

環境省が、衛星画像の解析手法を用いた藻場・干潟の分布状況調査を平成27年度から29年度まで実施しました。

以前の調査が聞き取り調査のため、過去と現在の客観的比較はできません。

湾・灘ごとに状況が異なるようですが、藻場については、全体として、増加傾向に転換した模様です。

水生植物は、5つ(湿地性、抽水性、浮葉性、浮遊性、沈水性)あるいは3つ(太字)に分類されています。

調査対象の藻場とは、沈水性植物の群生域を指していると思われます。

なお、水温が生物に与える影響は大きく、ワカメは25℃近辺で、アラメは30℃近辺で枯死します。

「閉鎖性海域などで、不足傾向がある栄養塩濃度を管理する必要がある」については、

乱獲を規制して資源管理や、

水質を継続して測定し栄養素管理など、

さまざまな検討要素があります。

検討要素は、相互に複雑に関連する事項ですし、閉鎖性水域といえどもかなり広域ですので、

何らかの結果に至った場合、その結果と何らかの原因の因果関係を明らかにすることは極めて困難と考えられます。

したがって、

必要な事項について、

長期間の現状把握を継続し、

さまざまな仮説を立てて検証し、探究する必要があります。

兵庫県では、2019年10月に兵庫県条例を改正し、全国で初めて水質目標値(下限値)を設定しました。

具体的には、

廃水浄化の基礎となる生物処理法で使用される指標の内、全窒素、全リンなどが、栄養素の溶存指標になります。

※COD値について

COD値とBOD値は、酸素消費量の測定で一致する指標です。ただ、さまざまな微生物から高等生物に至るまで、COD値が生体に及ぼす影響は、不明確な部分が多くあります。

詳しくは「COD除去とは?」のページに記載することにします。

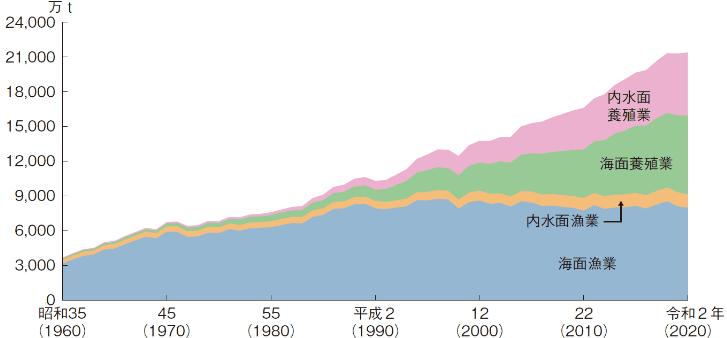

参考までに、農林水産省水産庁の

上表から、

養殖業以外の天然物の漁獲量の減少傾向の原因は、

ひとつには、

閉鎖性水域であっても、公共用水域での①栄養塩類の不足が確定的に推定されますが、

乱獲など、②水産資源管理が大きく影響している可能性も確定的に推定できます。

さらに、地球温暖化やレジーム(構造など)シフトが指摘される地球規模の気候変動に伴う③生態系の大規模変化、

ただし、地球温暖化などの環境変化は地球規模で発生していますので、

世界共通の問題であって、日本だけが漁獲量が激減している原因にはなり得ません。

極めて微量でも有害性を示す化学合成物質成分として、④COD成分の影響や蓄積、

あるいは、沿岸部の埋め立てなど、⑤人工的造成による環境の変化など、自然ではない環境による生物への影響など、

水域でのさまざまな要件について、関係性は、複雑に相互に影響しているように考えられます。

漁獲量の推移について、日本とよく比較対象される国として、ノルウェーが挙げられます。

ノルウェー水産物審議会の発表では、2021年に310万トン、1208億NOK(1兆5425億円)相当の水産物を輸出し、

輸出量と輸出総額ともに過去最高を記録し、この内、日本へのサーモンなどの総輸出量は10.9万トンということです。

日本とノルウェーの違いは、

よく指摘される徹底的な①水産資源管理(=漁獲規制=消費量に基づく漁業枠設定・個体サイズ制限・雌禁漁)、

水中生物にとって極めて影響の大きい②海水温および海流(=栄養塩の補給に関連)の違い

※緯度は北海道以北ですが、暖流が沿岸に流れ込んで、寒流とぶつかる海域です。

③天然魚の漁獲量も、過去10年間で、日本と違って、少しづつ増えているようですが、

天然魚の輸出総額を1とすると、④養殖魚の輸出総額が2倍以上を占める、

⑤漁業をはじめ1次産業従事者(農林水産業)に対する補助制度の考え方・仕組みの相違、というような点です。

水産庁の2014(平成26)年の水産白書に「諸外国における漁業の現状と我が国漁業」全16ページの掲載があります。

※海面水温について

気象庁のウェブサイトでは、世界の海面水温を調べることが出来ます。

スクロールすることで、地球上のすべての海面水温を閲覧できます。

他に、Googleもサービスを提供しています。

水産資源管理の考え方は、

①漁獲規制(消費量に基づく漁業枠設定・個体サイズ制限・雌雄選別)、

②水中の栄養素含有量の監視が大きな柱です。

漁業現場では、養殖ノリ養殖の色落ち、小魚・幼魚の漁獲量減などは、確定的に栄養素の不足が指摘されています。

下図のように、排水規制が緩く、漁獲制限が無い状態でも、高度経済成長期には、漁獲量は増加し続けていました。

日本では、

2018(平成30)年、漁獲量を規制する「漁業法」が改正施行(「海洋生物資源保存管理法」は統合して廃止)され、

関係する「水産業協同組合法」「水産資源保護法」「内水面漁業振興法」などの法令も改正施行しています。

(現在は、漁業ではなく、プライベイトで水産物を収穫する場合も、上記の法令が関係しますので注意が必要です。)

しかし、ノルウェーなどと異なり、漁獲規制が適切ではなく、規制の意味をなしていないという指摘があります。

具体的には、「漁業法」の漁獲量規制(漁獲枠)の設定ついて、下記のような不適正があり、

①MSY(Maximum Sustainable Yield 持続的に獲り続けることができる漁獲量の最大値)の試算が無い、

②実際の輸出量を含む水産物消費量に基づき、漁業を持続させるために必要な漁獲量の規制になっていない、

③種別によっては必要なメスの禁漁を実施していない、

④種別によっては必要な個体サイズによる漁獲規制を実施していない、など

現実的な漁業の持続可能性を考えた規制になっていない、という指摘です。

海域での食物連鎖のスタート地点は、河川が海に流れ込む河口部です。

他には、地球内部とつながる海底部、あるいは降水による循環もスタート地点になります。

沿岸部の埋め立てなど人工的造成による環境の変化、地盤沈下など、自然ではない環境による生物への影響や、

上述の面源汚濁負荷の増加に伴う、さまざまな合成化学物質の流入、

あるいは、COD成分として表される難分解性の人工的な汚濁(=各種の化学合成物質)の蓄積など、

沿岸部水域でのさまざまな要素は、相互に複雑に関係しており、水中生物に少なからず影響を与えています。

河川には、「扇状地」や「わんど」など、

あるいは河口周辺では、「泥炭地」や「三角州」などの地形が形成され、

海水と淡水が混じり合った低塩分の「汽水」域があります。

沿岸部では、「干潟」、「砂浜」、「リアス式海岸」などが形成されています。

漁獲量を復活させるためには、先ずは、海域での食物連鎖を修復する必要があります。

具体的には、アサリやシジミなど、河口部や沿岸部の生物の復活です。

アサリは、水温30度前後の還元性の強い黒色の砂泥層でも生息でき、

貝殻の外側が、硫化水素発生と硫化鉄などの影響で、黒色が強くなるような、

比較的環境悪化に強い生物と考えられています。

「アサリは海水中のプランクトンや濁り、汚れ等を濾しとって、水をきれいに浄化しているのです。

大きさ約3cmの親アサリは、1時間に1リットルの海水を濾過することができるといわれています。

水産技術センターでは平成18年の4月から赤穂市の千種川河口でアサリの生息量調査を実施しています。

河口域の一部約5haの範囲を調査した結果、

平均して1平方メートルあたり約140gのアサリが生息していることがわかりました。

3cmの親アサリの殻付き重量を約7gとすると、

1平方メートルには約20個の親アサリが生息していることになり、

1平方メートルの干潟が一日に約480リットル=家庭用風呂約2杯半もの海水を浄化していると計算できます。

干潟にはアサリ以外にも濾過食性の生物がたくさんいます。

海の環境を守る大事な役割を果たしている干潟をいつまでも大切に守っていきたいものです。」

と記載されています。

この記載から分かることは、

栄養素として利用できるためには、浄化処理水にも一定程度の汚濁原因物質が、環境保全のために必要、ということ。

廃水の内、し尿・生活雑排水を浄化した後の処理水や余剰汚泥は、自然界では、循環している、ということ。

廃水浄化処理の原則は、都市部を除き、出した場所で浄化処理し、自然界へ戻してあげる、ということです。

これらの項目は、

義務教育として、学習する必要があります。

さらに、千葉県立中央博物館分館「海の博物館」のウェブサイト「懸濁物や沈殿物を食べる」の記載内容は、

廃水を高度に浄化した後の余剰汚泥は、そのまま、適量を与えれば、貝のエサとして最適、ということです。

※SS(Suspended Solid)

SSとは、水中に懸濁している不溶解性物質のことで、JIS規格では懸濁物質と呼び、環境基準や排水基準では浮遊物質と呼びます。SSとは、簡略すると、2mmのふるいを通過し、孔径1μmの濾過材上に残留する物質、と定義しています。CODを測定する際、SSも検査の対象物質に含みますが、廃水浄化処理施設の現場では、浄化が十分進むと汚泥に吸着され、処理水に混入し難くなります。したがって、浄化処理が十分進行した浄化処理水の場合、SSは含まれにくい、ということになります。

生物が生きていくためには、

環境保全と、「きれい」だけではなく、適切な汚濁物質を含んだ水質の水が必要です。

また、近年注目され始めたSDGs・循環型社会という政策課題を解決するため、

さまざまな法令が、整備されてきました。

2003(平成15)年に成立した旧法

「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」

(略称:環境保全活動・環境教育推進法あるいは環境教育推進法)が全面的に改正、法令名称も変更され、

2012(平成24)年10月から「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」

(略称:環境教育等促進法)として施行されました。

「地球温暖化対策の推進に関する法律」(略称:地球温暖化対策推進法)も2022(令和4)年5月に改正されました。

ところで、

日本の教育環境は、「日本国憲法」、

憲法の精神を引き継ぐ「教育基本法」、

さらに「社会教育法」に繋がります。

義務教育に関しては「学校教育法」、関連して「学校保健法」など、

教育行政の運営に関しては「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」があります。

日本の教育関連法令は、条文を読む限り、全体として、すばらしい内容です。

ただ、条文が素晴らしくても、

それを運用するのは人ですから、

結果は、関係者の能力次第ということになります。

課題は、

さまざまな個別具体的な事案に対処できる考え抜く(探究)能力を備えるため、たゆまない努力を継続することです。

せっかく成立した法令ですから、

先ずは、実際に条文を読んで、すばらしい法令だと気付いて・内容を知って・目的を理解する必要があります。

概要版やパンフレットなどではなく、条文を直接読む方が、理解が深まるはずです。

「日本国憲法」

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

「教育基本法」

我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。

我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。

ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓ひらく教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

第一章 教育の目的及び理念

(教育の目的)

第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

(教育の目標)

第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

(生涯学習の理念)

第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

(教育の機会均等)

第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

「社会教育法」(転載していませんが、20条あたりまで読むと、この法律の概要が理解できます)

(この法律の目的)

第一条 この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。

(社会教育の定義)

第二条 この法律において「社会教育」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーシヨンの活動を含む。)をいう。

廃水の浄化処理は、本来、あるいは法令上も、義務教育の基礎項目です。

下記に要点を箇条書きします。

①廃水(し尿・生活雑排水)というものは、人が生活すれば、必然的に排出されるものです。

②自然環境でも、あらゆる生物が人類と同じように生活していますので、廃水を排出しています。

③人類以外が出す廃水は、高濃度・多量ではないため、自然現象によって浄化されています。

④自然環境では、よく考えると、廃水だけではなく、あらゆる物質が循環しています。

⑤循環する過程で、汚濁原因物質の多くが、栄養素として、生物に再利用されています。

※人の場合、5大栄養素(タンパク質・糖質・脂質・ビタミン・ミネラル)。

⑥栄養素として利用できるためには、浄化処理水にも一定程度の汚濁原因物質が、環境保全のために必要ということ。

⑦過剰摂取で有害性を示すミネラルも、自然現象のひとつとして、自然界を循環しています。

⑧廃水を浄化する目的は、人類が出す廃水が高濃度かつ多量なため、自然の作用だけでは浄化できないため。

⑨自然環境を保全するため、一定の浄化をするための手段として、公共下水道、浄化槽、自家処理施設があります。

⑩廃水の内、し尿・生活雑排水を浄化した後の処理水や余剰汚泥は、自然界では、循環しているものです。

※処理水や余剰汚泥は、

農業や漁業において人類が過剰摂取する限りにおいて、

自然に還元(=循環利用)する必然性があります。

⑪廃水を浄化処理する責任やその費用を負担する責任は、廃水排出者にあります。

⑫排水規制の廃水は、公共性の有無(①し尿・生活雑排水あるいは②事業廃水)で、分ける必要があります。

⑬廃水浄化処理の原則は、都市部を除き、出した場所で浄化処理し、自然界へ戻してあげることです。

先述の通り、「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」は、

「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」(略称:環境教育等促進法)に改正されました。

先述の通り、

廃水、

あるいは、

し尿・生活雑排水を浄化した後の処理水や余剰汚泥の循環利用の必然性などは、

環境教育等促進法が唱える

「持続可能な社会」「環境保全活動」「環境保全の意欲の増進」「環境教育」「協働取組」を考える際、

基礎的学習項目です。

しかし、

現状は、そうではありません。

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、

地方公共団体は「地方公共団体実行計画」を策定するものとされており、

計画の策定・実施等に有益な情報を提供する地方公共団体の温暖化対策を支援するサイトもできています。

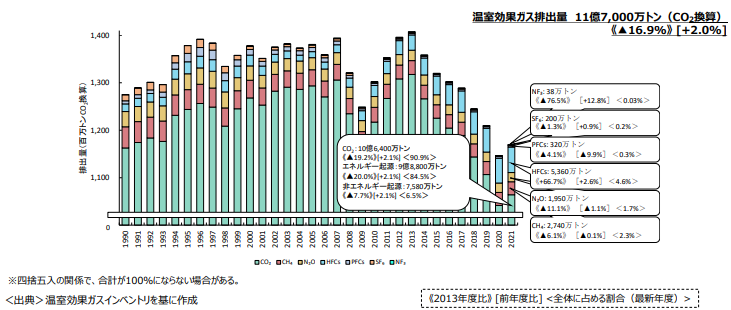

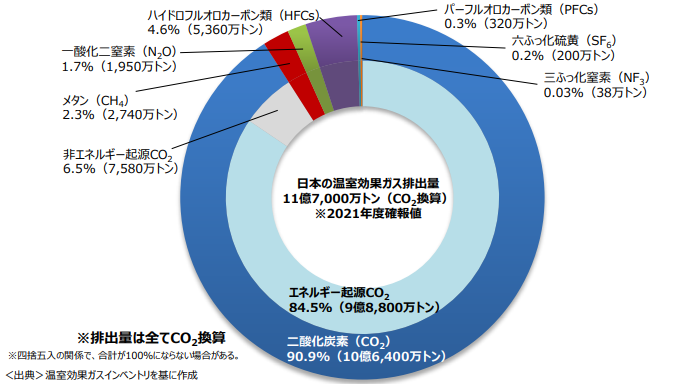

地球温暖化対策推進法が唱える「温室効果ガス」の削減に関して、

し尿・生活雑排水を浄化した後の処理水や余剰汚泥の循環利用は、

意外とシェアが低く、削減効果も低いですが、人類すべてに関わるテーマです。

したがって、義務教育期間中に学習すべきテーマでもあります。

「学校環境衛生管理マニュアル(2018(平成 30) 年度改訂版)」(全224ページ)は、

学校教育法に規定された学校は、これを順守して、

専修学校及び幼保連携型認定こども園は、これを準用して、

適切な環境衛生の維持管理に努めなければならない、

とされるマニュアルです。

根拠となる法令は、「学校保健安全法」第6条です。

「学校保健安全法」

(学校環境衛生基準)

第六条 文部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第九条第一項(夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第七条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第六条において準用する場合を含む。)に規定する事項を除く。)について、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(以下この条において「学校環境衛生基準」という。)を定めるものとする。2 学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。

3 校長は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。

以上のように、

学校における環境衛生に係る事項について、

児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準を「学校環境衛生基準」と定義し、

文部科学大臣が定める「学校環境衛生基準」について、詳しく解説したマニュアルです。

※学校教育法に規定された学校とは?

幼稚園(幼稚園型認定こども園を含む)、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校をいいます。

学校給食とは、

「学校給食法」第1条によると、

「児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、

かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものである」

と評価されています。

「給食」は、衣・食・住という生活基盤のひとつでもあり、

循環型社会を考える際には、食物連鎖など、その出発点にもなるため、義務教育に取り入れる必要があります。

「学校給食法」は、

「学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め」る法律です。

法令としては、条文の数が少ないため、学校給食を充実させたい方々は、何度か読み返して内容を理解すべきです。

2009(平成21)年4月、54年ぶりに改正施行され、第2条として、7つの目標が掲げられました。

更に法改正は続き、実際の行政運営とは乖離している場合もありますが、進化しています。

最近の改正施行は、2024年4月です。

学校給食(法)に関連して、

「学校給食実施基準」第1条(第8条第1項とも関連)、

「学校給食摂取基準」第8条第1項、

「学校給食衛生管理基準」第9条、

などががあります。

学校給食関連団体として、一般社団法人全国学校給食推進連合会、公益財団法人都道府県学校給食会などがあります。

いずれの団体も、設立年度は古く、実情は、法令の進化とともに、存在意義が問われる状況です。

業務を執行し、報酬があるのは、いずれの団体も会長です。

詳しくは、事業実態、定款、貸借対照表などの決算報告関連書類を確認する必要があります。

廃水の浄化処理について、間違った法令の理解や、間違った経済的考察が多すぎるため、事実を箇条書きします。

なお、廃水浄化処理の原則は、都市部を除き、出した場所で浄化処理し、自然界へ戻してあげることです。

1,都市(≒国勢調査 人口集中地区)以外の田舎では、浄化槽や事業所廃水処理施設の方が、下水道より有益です。

2,適正に管理されている浄化槽や事業所廃水処理施設は、下水道に接続する必要も義務も法令の規定もありません。

3,みなし浄化槽が設置されていれば、下水道に接続するか、合併浄化槽に交換するか、選択する裁量権があります。

4,浄化槽は、適正に維持管理すれば、衛生的で、維持管理費が安く、環境保全を目的に、住居に付属する設備です。

自然環境を保全するため、廃水を浄化する法令が成立し、制度が少しづつ、何十年もかけて整備されてきました。

環境保全という政策目的を達成するための手段として、下水道、浄化槽、自家処理施設があります。

なお、し尿・生活雑廃水は、比較的容易に浄化できますが、

浄化する設備は、法令で、浄化槽と下水道に限定されています。

廃水を浄化処理する方法は、(合併)浄化槽、公共下水道、自前の廃水浄化処理施設があり、

それぞれ、浄化槽法、下水道法、水質汚濁防止法で規制されています。

ただし、「廃水浄化処理の原則は、都市部を除き、出した場所で浄化処理し、自然界へ戻してあげること」ですので、

公共下水道が整備済みの都市部以外、つまり、田舎(≒現在でも下水道が整備されていない地域)においては、

浄化槽や自前の廃水浄化処理施設の方が、費用対効果や経済効果を含め、あらゆる意味で下水道より勝ります。

平成12年浄化槽法改正により、平成13年(2001年)4月から、単独処理浄化槽の新設を認めていません。

田舎では、人口減少に伴い、居住者がいない、単独処理浄化槽を設置している不要になる住居が増えつつあります。

そんな地域に公共下水道事業を推進する必要はありません。

なぜなら、

今でも廃水を浄化処理しないで垂れ流しているのは、2つだけですので、

具体的には、

①単独浄化槽(みなし浄化槽)を設置している住居、②水質汚濁防止法の適用対象外の事業所、について、

(詳しくは後述しますが、実際には、この2つは、法律によって、垂れ流しを擁護されているような状況です。)

「雨水の排除は税金で、廃水(汚水)の浄化および排除は私費で」という本来の原則に従って、

住居の場合は、単独処理浄化槽(=便所以外の生活雑排水を垂れ流ししている状態)を自主的に、

し尿・生活雑排水も処理する浄化槽に改修もしくは取換(=法律上は「努力義務」として規定)し、あるいは、

水質汚濁防止法の規制対象外の事業所の廃水も、自主的に、排水規制の最低基準を順守できる処理施設を設置すれば、

田舎で、公共下水道事業を推進する理由は、全く見当たらない状況です。

田舎では、法律上も、大規模な公共下水道事業の必要性は無く、

生活困窮者が増えている状況では、財源が限られていますので、大規模事業に歳出する許容性すら無いのが実情です。

日本の環境を整備する法律は、たくさん有ります。

基本になるのが「環境基本法」です。

環境基本法は、他の関連する法律よりも後で成立していますが、環境関連法令全ての基本となるような法律です、

関連する法律として、「水質汚濁防止法」、「土壌汚染対策法」、「農薬取締法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法、廃棄物処理法)」、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)」、「地球温暖化対策の推進に関する法律(地球温暖化対策推進法)」、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」、「大気汚染防止法」、「悪臭防止法」、「特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法)」、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」などがあります。

「環境基本法」

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

2 この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

3 この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第二十一条第一項第一号において同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

(環境の恵沢の享受と継承等)

第三条 環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が、人間の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。

(環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等)

第四条 環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減することその他の環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるようになることによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨とし、及び科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として、行われなければならない。

(国際的協調による地球環境保全の積極的推進)

第五条 地球環境保全が人類共通の課題であるとともに国民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上での課題であること及び我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんがみ、地球環境保全は、我が国の能力を生かして、及び国際社会において我が国の占める地位に応じて、国際的協調の下に積極的に推進されなければならない。

(国の責務)

第六条 国は、前三条に定める環境の保全についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)

第七条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、環境の保全に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第八条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。

2 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有する。

3 前二項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

(国民の責務)

第九条 国民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、国民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

他に、基本法としては、「循環型社会形成推進基本法」、「生物多様性基本法」があり、自然環境に関連して、「自然環境保全法」、「自然公園法」、「地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(生物多様性地域連携促進法)」などがあります。

化学物質関連の法律としては、「化学物質審査規制法(化審法)」、「化学物質排出把握管理促進法(化管法)」、「毒物及び劇物取締法(毒劇法)」、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」などがあります。

浄化槽法」

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第一項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。

附 則 (平成一二年六月二日法律第一〇六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(既存単独処理浄化槽に係る経過措置等)

第二条 この法律による改正前の浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽(し尿のみを処理するものに限る。)であってこの法律の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われているもの又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるもの(以下「既存単独処理浄化槽」という。)は、この法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という。)の規定(第三条第二項及び第十二条の六の規定を除く。)の適用については、新法第二条第一号に規定する浄化槽とみなす。

第三条 既存単独処理浄化槽(新法第三条の二第一項ただし書に規定する設備又は施設に該当するものを除く。)を使用する者は、新法第二条第一号に規定する雑排水が公共用水域等に放流される前に処理されるようにするため、同号に規定する浄化槽の設置等に努めなければならない。

(罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

「下水道法」

(水洗便所への改造義務等)

第十一条の三 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から三年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。

2 建築基準法第三十一条第一項の規定に違反している便所が設けられている建築物の所有者については、前項の規定は、適用しない。

3 公共下水道管理者は、第一項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

4 第一項の期限後に同項の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても、前項と同様とする。

5 市町村は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあつせん、その改造に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の仲介その他の援助に努めるものとする。

6 国は、市町村が前項の資金の融通を行なう場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんに努めるものとする。

「建築基準法」

(便所)

第三十一条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第二条第三号に規定する公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。

2 便所から排出する汚物を下水道法第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、屎し尿浄化槽(その構造が汚物処理性能(当該汚物を衛生上支障がないように処理するために屎し尿浄化槽に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。

「水質汚濁防止法」

(目的)

第一条 この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であつて、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。

2 この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。

一 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質(以下「有害物質」という。)を含むこと。

二 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。

3 この法律において「指定地域特定施設」とは、第四条の二第一項に規定する指定水域の水質にとつて前項第二号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設で同条第一項に規定する指定地域に設置されるものをいう。

4 この法律において「指定施設」とは、有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は有害物質及び次項に規定する油以外の物質であつて公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの(第十四条の二第二項において「指定物質」という。)を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設をいう。

5 この法律において「貯油施設等」とは、重油その他の政令で定める油(以下単に「油」という。)を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設で政令で定めるものをいう。

6 この法律において「排出水」とは、特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。

7 この法律において「汚水等」とは、特定施設から排出される汚水又は廃液をいう。

8 この法律において「特定地下浸透水」とは、有害物質を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する特定事業場(以下「有害物質使用特定事業場」という。)から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものをいう。

9 この法律において「生活排水」とは、炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水(排出水を除く。)をいう。(排水基準)

第三条 排水基準は、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。以下同じ。)について、環境省令で定める。

2 前項の排水基準は、有害物質による汚染状態にあつては、排出水に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態にあつては、前条第二項第二号に規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とする。

3 都道府県は、当該都道府県の区域に属する公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第一項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の汚染状態について、政令で定める基準に従い、条例で、同項の排水基準にかえて適用すべき同項の排水基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排水基準を定めることができる。

4 前項の条例においては、あわせて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。

5 都道府県が第三項の規定により排水基準を定める場合には、当該都道府県知事は、あらかじめ、環境大臣及び関係都道府県知事に通知しなければならない。

(排水基準に関する勧告)

第四条 環境大臣は、公共用水域の水質の汚濁の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第三項の規定により排水基準を定め、又は同項の規定により定められた排水基準を変更すべきことを勧告することができる。

(総量削減基本方針)

第四条の二 環境大臣は、人口及び産業の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域の公共用水域(ほとんど陸岸で囲まれている海域に限る。)であり、かつ、第三条第一項又は第三項の排水基準のみによつては環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準(以下「水質環境基準」という。)の確保が困難であると認められる水域であつて、第二条第二項第二号に規定する項目のうち化学的酸素要求量その他の政令で定める項目(以下「指定項目」という。)ごとに政令で定めるもの(以下「指定水域」という。)における指定項目に係る水質の汚濁の防止を図るため、指定水域の水質の汚濁に関係のある地域として指定水域ごとに政令で定める地域(以下「指定地域」という。)について、指定項目で表示した汚濁負荷量(以下単に「汚濁負荷量」という。)の総量の削減に関する基本方針(以下「総量削減基本方針」という。)を定めるものとする。

2 総量削減基本方針においては、削減の目標、目標年度その他汚濁負荷量の総量の削減に関する基本的な事項を定めるものとする。この場合において、削減の目標に関しては、当該指定水域について、当該指定項目に係る水質環境基準を確保することを目途とし、第一号に掲げる総量が目標年度において第二号に掲げる総量となるように第三号の削減目標量を定めるものとする。

一 当該指定水域に流入する水の汚濁負荷量の総量

二 前号に掲げる総量につき、政令で定めるところにより、当該指定地域における人口及び産業の動向、汚水又は廃液の処理の技術の水準、下水道の整備の見通し等を勘案し、実施可能な限度において削減を図ることとした場合における総量

三 当該指定地域において公共用水域に排出される水の汚濁負荷量についての発生源別及び都道府県別の削減目標量(中間目標としての削減目標量を定める場合にあつては、その削減目標量を含む。)

3 環境大臣は、第一項の水域を定める政令又は同項の地域を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

4 環境大臣は、総量削減基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴くとともに、公害対策会議の議を経なければならない。

5 環境大臣は、総量削減基本方針を定め、又は変更したときは、これを関係都道府県知事に通知するものとする。

(総量削減計画)

第四条の三 都道府県知事は、指定地域にあつては、総量削減基本方針に基づき、前条第二項第三号の削減目標量を達成するための計画(以下「総量削減計画」という。)を定めなければならない。

2 総量削減計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 発生源別の汚濁負荷量の削減目標量

二 前号の削減目標量の達成の方途

三 その他汚濁負荷量の総量の削減に関し必要な事項

3 都道府県知事は、総量削減計画を定めようとするときは、関係市町村長の意見を聴くとともに、環境大臣に協議しなければならない。

4 環境大臣は、前項の協議を受けたときは、公害対策会議の意見を聴かなければならない。

5 都道府県知事は、総量削減計画を定めたときは、その内容を公表するよう努めなければならない。

6 前三項の規定は、総量削減計画の変更について準用する。

(総量削減計画の達成の推進)

第四条の四 国及び地方公共団体は、総量削減計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。(総量規制基準)

第四条の五 都道府県知事は、指定地域にあつては、指定地域内の特定事業場で環境省令で定める規模以上のもの(以下「指定地域内事業場」という。)から排出される排出水の汚濁負荷量について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなければならない。

2 都道府県知事は、新たに特定施設が設置された指定地域内事業場(工場又は事業場で、特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となつたものを含む。)及び新たに設置された指定地域内事業場について、総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、それぞれ前項の総量規制基準に代えて適用すべき特別の総量規制基準を定めることができる。

3 第一項又は前項の総量規制基準は、指定地域内事業場につき当該指定地域内事業場から排出される排出水の汚濁負荷量について定める許容限度とする。

4 都道府県知事は、第一項又は第二項の総量規制基準を定めるときは、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

「水質汚濁防止法施行令」

(特定施設)

第一条 水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。

(カドミウム等の物質)

第二条 法第二条第二項第一号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

一 カドミウム及びその化合物

二 シアン化合物

三 有機燐りん化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)

四 鉛及びその化合物

五 六価クロム化合物

六 砒ひ素及びその化合物

七 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

八 ポリ塩化ビフェニル

九 トリクロロエチレン

十 テトラクロロエチレン

十一 ジクロロメタン

十二 四塩化炭素

十三 一・二―ジクロロエタン

十四 一・一―ジクロロエチレン

十五 一・二―ジクロロエチレン

十六 一・一・一―トリクロロエタン

十七 一・一・二―トリクロロエタン

十八 一・三―ジクロロプロペン

十九 テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム)

二十 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)

二十一 S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)

二十二 ベンゼン

二十三 セレン及びその化合物

二十四 ほう素及びその化合物

二十五 ふつ素及びその化合物

二十六 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

二十七 塩化ビニルモノマー

二十八 一・四―ジオキサン

(水素イオン濃度等の項目)

第三条 法第二条第二項第二号の政令で定める項目は、次に掲げる項目とする。

一 水素イオン濃度

二 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量

三 浮遊物質量

四 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

五 フエノール類含有量

六 銅含有量

七 亜鉛含有量

八 溶解性鉄含有量

九 溶解性マンガン含有量

十 クロム含有量

十一 大腸菌群数

十二 窒素又は燐りんの含有量(湖沼植物プランクトン又は海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合として環境省令で定める場合におけるものに限る。第四条の二において同じ。)

2 環境大臣は、前項第十二号の環境省令を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

(指定地域特定施設)

第三条の二 法第二条第三項の政令で定める施設は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人以上五百人以下のし尿浄化槽とする。

(指定物質)

第三条の三 法第二条第四項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

一 ホルムアルデヒド

二 ヒドラジン

三 ヒドロキシルアミン

四 過酸化水素

五 塩化水素

六 水酸化ナトリウム

七 アクリロニトリル

八 水酸化カリウム

九 アクリルアミド

十 アクリル酸

十一 次亜塩素酸ナトリウム

十二 二硫化炭素

十三 酢酸エチル

十四 メチル―ターシヤリ―ブチルエーテル(別名MTBE)

十五 硫酸

十六 ホスゲン

十七 一・二―ジクロロプロパン

十八 クロルスルホン酸

十九 塩化チオニル

二十 クロロホルム

二十一 硫酸ジメチル

二十二 クロルピクリン

二十三 りん酸ジメチル=二・二―ジクロロビニル(別名ジクロルボス又はDDVP)

二十四 ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト(別名オキシデプロホス又はESP)

二十五 トルエン

二十六 エピクロロヒドリン

二十七 スチレン

二十八 キシレン

二十九 パラ―ジクロロベンゼン

三十 N―メチルカルバミン酸二―セカンダリ―ブチルフエニル(別名フエノブカルブ又はBPMC)

三十一 三・五―ジクロロ―N―(一・一―ジメチル―二―プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド)

三十二 テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN)

三十三 チオりん酸O・O―ジメチル―O―(三―メチル―四―ニトロフエニル)(別名フエニトロチオン又はMEP)

三十四 チオりん酸S―ベンジル―O・O―ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はIBP)

三十五 一・三―ジチオラン―二―イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン)

三十六 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(二―イソプロピル―六―メチル―四―ピリミジニル)(別名ダイアジノン)

三十七 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(五―フエニル―三―イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン)

三十八 四―ニトロフエニル―二・四・六―トリクロロフエニルエーテル(別名クロルニトロフエン又はCNP)

三十九 チオりん酸O・O―ジエチル―O―(三・五・六―トリクロロ―二―ピリジル)(別名クロルピリホス)

四十 フタル酸ビス(二―エチルヘキシル)

四十一 エチル=(Z)―三―[N―ベンジル―N―[[メチル(一―メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート(別名アラニカルブ)

四十二 一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)

四十三 臭素

四十四 アルミニウム及びその化合物

四十五 ニツケル及びその化合物

四十六 モリブデン及びその化合物

四十七 アンチモン及びその化合物

四十八 塩素酸及びその塩

四十九 臭素酸及びその塩

五十 クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。)

五十一 マンガン及びその化合物

五十二 鉄及びその化合物

五十三 銅及びその化合物

五十四 亜鉛及びその化合物

五十五 フエノール類及びその塩類

五十六 一・三・五・七―テトラアザトリシクロ[三・三・一・一三・七]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン)

五十七 アニリン

五十八 ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)及びその塩

五十九 ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩

六十 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

(油)

第三条の四 法第二条第五項の政令で定める油は、次に掲げる油とする。

一 原油

二 重油

三 潤滑油

四 軽油

五 灯油

六 揮発油

七 動植物油

(貯油施設等)

第三条の五 法第二条第五項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

一 前条の油を貯蔵する貯油施設

二 前条の油を含む水を処理する油水分離施設

(排水基準に関する条例の基準)

第四条 法第三条第三項の政令で定める基準は、水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の基準(以下「水質環境基準」という。)が定められているときは、法第三条第三項の規定による条例(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第三条第一項の規定により指定された対策地域における農用地の土壌の同法第二条第三項の特定有害物質による汚染を防止するため水質環境基準を基準とせず定められる条例の規定を除く。)においては、水質環境基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めることとする。

(指定項目、指定水域及び指定地域)

第四条の二 法第四条の二第一項の政令で定める項目は、化学的酸素要求量及び窒素又は燐りんの含有量とし、当該項目ごとの同項の政令で定める水域は、いずれも次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める地域は、当該水域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

館山市洲埼から三浦市剱埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域:別表第二第一号に掲げる区域

愛知県伊良湖岬から三重県大王埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域:別表第二第二号に掲げる区域

和歌山県日ノ御埼から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬まで引いた線、愛媛県高茂埼から大分県鶴御埼まで引いた線、山口県特牛灯台から同県角島通瀬埼まで引いた線、同埼から福岡県妙見埼まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域:別表第二第三号に掲げる区域

(法第四条の二第二項第二号に掲げる総量)

第四条の三 法第四条の二第二項第二号に掲げる総量は、当該指定地域における人口及び産業の動向その他の自然的、社会的条件を基礎とし、発生源別の汚濁負荷量の削減のために採られた措置を考慮して、目標年度において公共用水域に排出されると見込まれる水の発生源別の汚濁負荷量につき、目標年度において見込まれる汚水又は廃液の処理の技術の水準、下水道の整備及び汚水又は廃液の処理施設の設置の状況等を勘案し、実施可能な限度において削減を図ることとした場合に、当該指定水域に流入すると見込まれる水の汚濁負荷量の総量を算定することにより求めるものとする。

「水質汚濁防止法施行規則」

(法第四条の五第一項の環境省令で定める規模)

第一条の四 法第四条の五第一項の環境省令で定める規模は、一日当たりの平均的な排出水の量(以下「日平均排水量」という。)が五十立方メートルであるものとする。

環境省大臣官房総務課が窓口となる「中央環境審議会」があり、この中にさまざまな部会や委員会があり、

次の事項を担っています。

①環境基本計画に関し、環境基本法第15条第3項に規定する事項を処理、

②環境大臣又は関係大臣の諮問に応じ、環境の保全に関する重要事項を調査審議、

③他の法令の規定によりその権限に属させられた事務、

④上記に規定する事項に関し、内閣総理大臣、環境大臣又は関係大臣に意見を述べる、

「環境基本法」

第十五条 政府は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

二 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項3 環境大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて、環境基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 環境大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、環境基本計画を公表しなければならない。

5 前二項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

https://www.env.go.jp/council/01chuo/gaiyo01.html

廃水浄化に関係する情報は、

ほとんど国や地方公共団体あるいは特殊法人などの機関から発表される情報に頼ることになります。

なお、国の管轄は、

環境省が廃水浄化処理水や自然環境などの水質・生態系・廃棄物・浄化槽、

国土交通省が水資源・河川・下水道、

厚生労働省が水道、

農林水産省が農業用水・水産関連、

経済産業省が工業用水・水力発電など、

縦割りに分割されているため、当然、省庁が担当する事業ごとに予算が配分されることになります。

したがって、各分野が横断的に連携しにくいため、対策として、内閣府で調整するなどしているようです。

以下は、環境省ウェブサイトより転記しています。

環境省は、

持続可能な社会の実現に向け、

気候変動問題への対応、環境再生、廃棄物対策などの資源循環政策、

生物多様性の保全や自然との共生、国立公園の活性化、

安全・安心な暮らしの基盤となる水・大気環境の保全や化学物質管理対策など

さまざまな取組を行っています。

当時の「公害対策基本法」に基づき発表された白書で、

1969年(昭和44年)、当時の厚生省が「公害白書」として発行したのが最初。

1972年(昭和47年)から「環境白書」に名称を変更し、

1994年(平成6年)からは、公害対策基本法が環境基本法施行に伴い統合され廃止されたことを受け、

環境基本法に基づく「環境白書」として公表されました。

平成13年、循環型社会形成推進基本法に基づき「循環型社会白書」を公表しました。

平成19年、「環境白書」及び「循環型社会白書」を一冊にまとめ「環境・循環型社会白書」として公表しました。

平成21年からは、「環境・循環型社会白書」に加え、

生物多様性基本法に基づき新たに作成された「生物多様性白書」を一冊にまとめて

「環境・循環型社会・生物多様性白書」として公表しています。

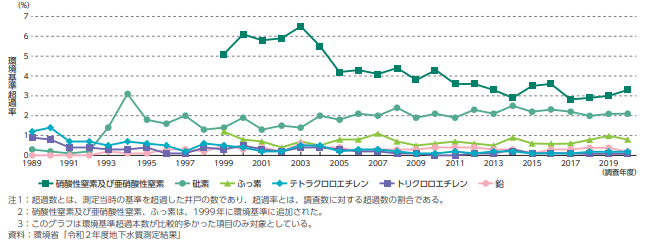

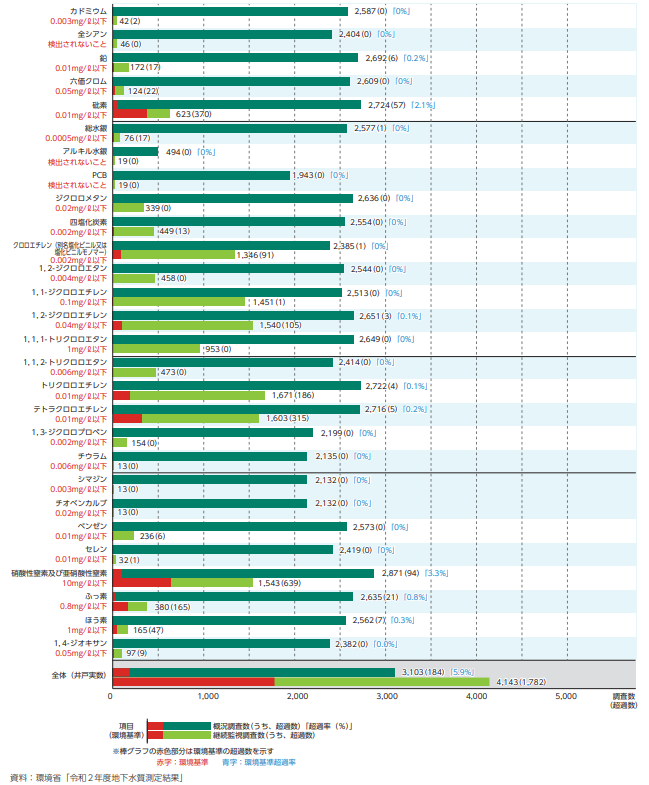

令和4年版「環境・循環型社会・生物多様性白書」の第2部第4章の中から、以下のグラフを転記します。

①公共用水域の環境基準(BOD又はCOD)達成率の推移

②広域的な閉鎖性海域の環境基準(COD)達成率の推移

③地下水の水質汚濁に係る環境基準の超過率(概況調査)の推移

フッ素

天然には蛍石や氷晶石などとして存在し、フッ素の単体は酸化力が強く、ほとんどすべての元素と反応するため、基本的に単体では存在しません。

有機フッ素化合物は、独特の性質(水や油をはじく、熱に強い、薬品に強い、光を吸収しない等)を持ち、撥水剤、表面処理剤、乳化剤、消火剤、コーティング剤等に用いられてきた化学物質です。

水質管理目標設定項目(水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目)には、

目標値としてペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定)とされています。

テトラクロロエチレン

ほとんどの有機化合物を溶解するため、ドライクリーニングや金属加工など、油の洗浄用溶媒として使用されます。

トリクロロエチレン

脱脂能力が高いため、半導体産業での洗浄用やクリーニング剤として使用されていました。

環境基本法第16条第1項の規定で、「ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタン(以下「ベンゼン等」という。)」が環境基準の対象に含まれます。

1、(2)①に記載した内容です。

公共用水域への排出水の水質規制や自然環境の水質について所管するのは、環境省です。

環境省のウェブサイト「第8次総量削減計画の策定・公表について」(2017年6月14日付け 以下に抜粋して掲載)

には、次の記載があります。

昭和54年から東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海で実施しており、削減対象として、第1次から化学的酸素要求量(COD)を指定し、第5次からは窒素含有量及びりん含有量を追加しています。

これまでの取組により、これらの海域に流入する汚濁負荷量の総量は着実に削減されていますが、海域によって環境基準の達成率が異なり、大規模な貧酸素水塊も発生している状況です。

このことを踏まえ、東京湾及び伊勢湾では、今後も水環境の改善を進めることとし、大阪湾では、窒素及びりんの環境基準の達成状況を勘案しつつ、特に有機汚濁の観点から水環境改善を進めることとし、大阪湾を除く瀬戸内海では、現在の水質が悪化しないように必要な対策を講じることとして、昨年9月に環境大臣が第8次となる「総量削減基本方針」を策定しました。

削減目標量を達成するための方途、その他汚濁負荷量の総量の削減及び水環境の改善に関し必要な事項として、各都府県の実情に応じ、次のような事項が定められています。

・下水道、浄化槽等の生活排水処理施設の整備及び高度処理化

・合流式下水道の改善

・小規模特定事業場、未規制事業場等に対する上乗せ排水基準の設定

・環境保全型農業の推進、家畜排せつ物の適正管理、養殖漁場の環境改善

・干潟・藻場の再生・創出

・浚渫、覆砂等の底質改善対策

・深堀跡の埋戻し

・生物共生型護岸等の環境配慮型構造物の採用 等

現在の総量規制の対象項目は、COD、窒素、リンです。

この内、

COD成分が生物に与える悪影響については、例えば農業(水稲)用水基準など、さまざまな指摘があります。

ただし、その結果と原因についての因果関係は、詳細に究明されてはいません。

しかし、人工的な汚濁物質が、人体を含めた自然環境に取り返しのつかない悪影響を及ぼす前に、

可能な限り、

廃水の排出地点で、

濃厚排水を対象に(=浄化処理の効率が良い)、

効率よく浄化処理する必要性がある、と当社は考えています。

いろいろな疑念段階の薬害について、因果関係が証明できない以上、対応する必要が無い。

略して、「エビデンス(evidence=証拠)が無い。」で済ませて、対処する必要が無い。というご意見もありますが、

当社は、天然ではない人工的なCOD成分は、可能な限り、

自然環境に放出する前に分解処理して、予見できない悪影響を未然に防ぐ必要性がある、と考えています。

除草剤や殺虫剤などの化学薬品は、「COD除去とは?」のページで取り上げていますが、

当社の考え方については、下記に記載します。

結果(悪影響)と原因(原因になる薬剤)の因果関係を明らかにする「証拠がない。」というのは、

単純に、義務教育でも学習する食物連鎖だけを考えて答えを出した場合には、その通りかもしれません。

この論理では、

食物連鎖の頂点の人間に直接的な害がある証明がなければ、問題無い。ということになってしまいます。

ただし、この場合でも、人の複雑な機能に何らかの障害が出た場合、原因(物質)と障害との因果関係を

医学的に証明することは、人の機能が複雑すぎて、困難と言わざるを得ません。

過去の被爆・薬害・公害・職場環境など、人の機能に害を与えるどんな事案でも、

全て、双方が争う歴史でした。

原因物質についての製造者・排出者・監督責任者(多くの場合権力者や大組織)対個人の争いです。

しかし、よくよく考えると、この論理では正解とは言えないのではないでしょうか。

(COD値に反映する)化学物質や薬剤などが、人間へ悪影響するかどうかを調べる際には、

食物連鎖だけではなく、

微生物から、食物連鎖の頂点にいる人間まで、全てが、森羅万象が繋がっている、

というような発想は、医療の世界では常識になりつつあります。

例えば、多くの医療関連の文献を見ても、人間の場合、

体を構成する細胞の数は、数十兆個ですが、腸内細菌など体内・体外には数百兆個の細菌が共存して生息しています、

となっています。

昔は、微生物(細菌)は病気のもとになる悪い生き物などという考え方が支配的でしたが、

現在では、微生物たちも共存・共生関係にあり、人間も微生物に消化を助けられ、微生物の代謝産物から恩恵を受け、

具体的に、腸内細菌が、宿主である人間の精神的あるいは生理機能的異常を含む疾病にも関係しているなど、

詳細な機構を解明するような研究も進んでいます。

※腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)や腸内フローラなどで検索すると詳しい文献が見られます。 善玉菌や悪玉菌という表現ではなく、共存・共生・拮抗というような見方が有力になってきました。皮膚の表層部などの常在細菌についても共通するようです。

人間が作り出す薬剤(合成化合物)が、特に分解しやすい低分子の場合であっても、

人間だけに悪影響があるかないかだけで検証を済ませるだけではなく、

薬剤(合成化合物)は、分解するまでの一定期間はその効果を発揮するわけですから、

人間と共生する微生物に対しての悪影響が、間接的に宿主である人にどの程度波及するのかなどについても、

これからは、もっと詳しく調べる必要性が出てくる時代なのかもしれません。

仮に、このような必要性が適用されると、

人間に対しての薬害の有無について検証する際、

例えば、化学物質や農薬(殺虫剤・除草剤など)などの人に対する悪影響を試験して検証するためには、

人間の生体内部を再現して実験するようなことが要求される時代になってくるのかもしれません。

そうなれば、

「証拠の出しようがない。」あるいは、「証拠を示す実験をどうやったら実施できるのか。」という困難があります。

化学物質や農薬などについて、さまざまな論争があり、すぐに結論を出すのは難しいですが、

可能であるなら、出来る限り、使用しない、ということが基本的な判断基準になるかと思います。

いずれにせよ、とりあえず、廃水浄化処理の原則、

”廃水は、都市部を除き、出した場所で浄化処理して、自然界へ戻してあげる”

というような考え方を実践していくことが重要のように思います。

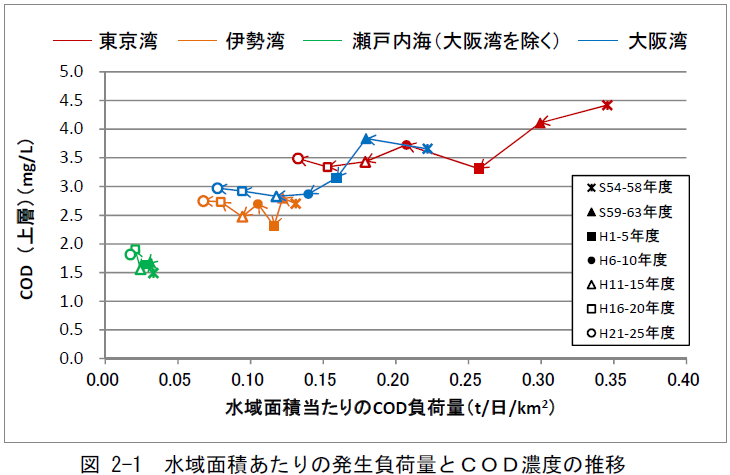

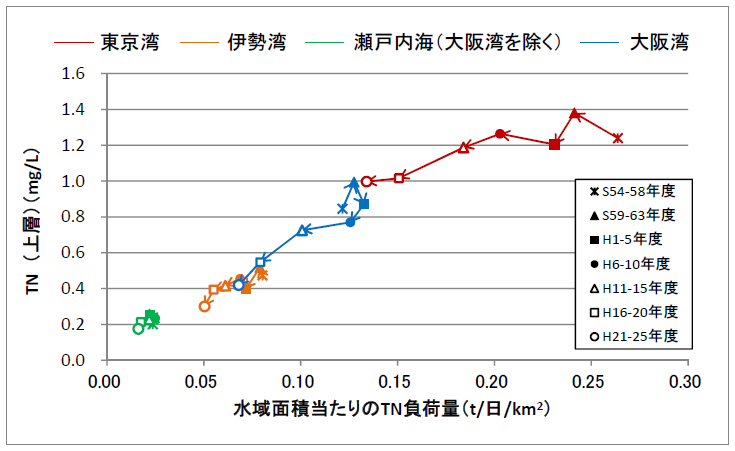

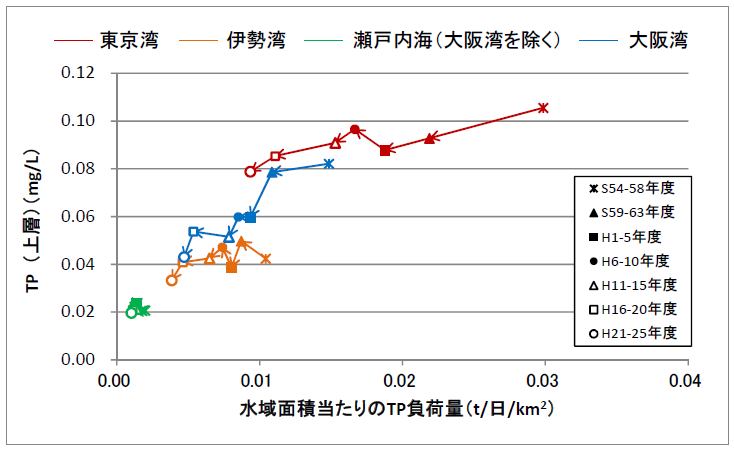

水域面積あたりの汚濁負荷量が大きい海域ほど、水質濃度は高くなり、

水域面積あたりの汚濁負荷量の削減量が大きい海域ほど、水質濃度の低下傾向が明確です。

古い資料ではありますが、傾向と数値が読み取れるため、掲載しました。

※グラフ中の矢印をご確認ください。(下のグラフをクリックすると拡大して見れます)

出典:環境省資料「水質汚濁に影響を与える要因」

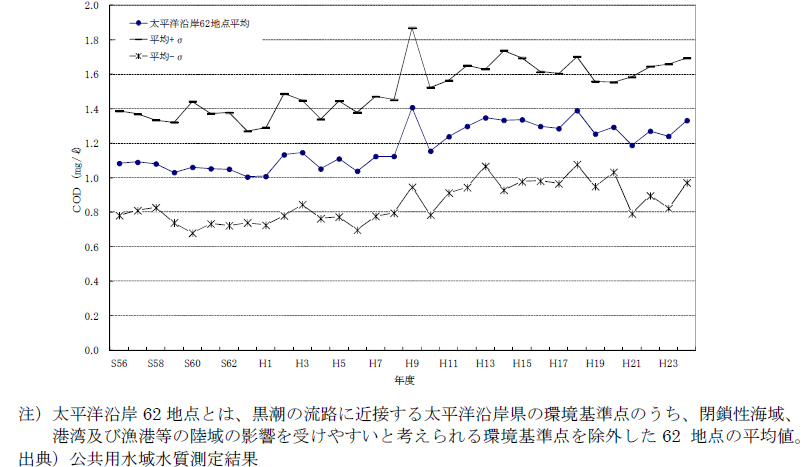

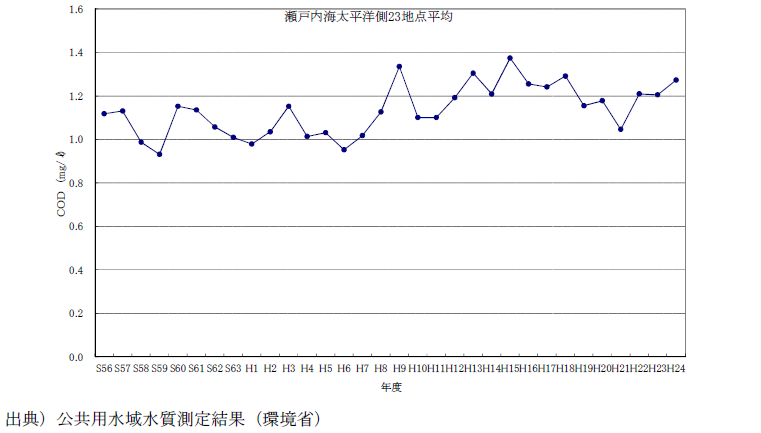

太平洋岸62 地点、瀬戸内海の太平洋岸23 地点のいずれにおいてもCOD濃度はやや上昇傾向にあり、

太平洋岸62 地点におけるCOD年平均値は、昭和56 年~平成8 年度までは1.1mg/L 前後で推移していましたが、

平成11 年度以降は1.3mg/L 前後で推移しています。

古い資料ではありますが、傾向と数値が読み取れるため、掲載しました。

なお、海水は、地球上の水分の約97%を占めています。

出典:環境省資料「水質汚濁に影響を与える要因」

国の依頼に基づき、地方公共団体は、さまざまな調査を実施しています。

参考として、沖縄県の河川と愛知県の海域について、発生源別汚濁割合をご覧ください。

以下の内容は、沖縄県と愛知県のウェブサイトの記載内容を簡略して転記したものです。

沖縄県の状況について、

これまでの川の汚れの原因は、工場や事業場からの排水が主なものでしたが、

法律や条令などで排水規制が進んだ今では、各家庭から流される生活排水が汚れの大きな原因となっています。

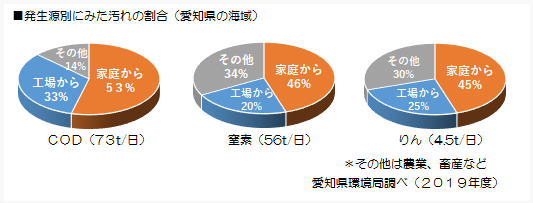

愛知県の状況について、

愛知県の川や海の水質を環境基準達成率(2019年度)で見てみると、

河川のBODについては90%以上で推移しており、長期的には改善傾向にあります。

海域についてはCODが55%、全窒素が83%、全りんが100%となっており、

長期的には、CODが概ね横ばい、全窒素及び全りんは改善傾向にあります。

水の汚れについては、かつては工場排水が主な原因でしたが、

工場の排水対策が進んだ今日では、生活排水が一番の原因となっています。

2019年10月に兵庫県条例を改正。

良好な水質を保全し、かつ、豊かな生態系を確保する上で望ましい海域の濃度として、水質目標値(下限値)を全国で初めて設定

以下、国土交通省ウェブサイトより転記しています。

国土交通省は、

国土の総合的かつ体系的な利用、開発および保全、

そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、

気象業務の発展並びに海上の安全および治安の確保などを担う官庁です。

なお、下水道事業に関連する多くの事項は、国土交通省の「下水道」というページから検索できます。

国土交通省では、以前は「下水道普及率」という言葉を多用していましたが、

現在では「汚水処理人口普及率」という言葉に変わりました。

汚水処理人口普及率=

(下水道処理人口+農業集落排水等処理人口+コミュニティプラント処理人口+合併処理浄化槽人口)÷

総人口(=住民基本台帳人口)

下水道を推進する法律「下水道法」を所管する国土交通省では、

2020ミス日本「水の天使」の中村真優さんを起用して、下水道の魅力を伝える10秒程度の動画を配信しています。

国土交通省のウェブサイト「下水道に関する国民の意識調査を行いました」のページに以下の記載があります。

国土交通省では、今後の下水道事業の持続的な運営のために、下水道の使用者である国民の皆様に下水道の役割や必要性、現状等をお伝えし、下水道事業への理解を深めていただけるよう取り組む必要があると考えております。

国民の皆様が、下水道に対して何を感じ、何に関心があるのかを把握することで、今後の下水道施策の検討を充実させることを目的として調査を実施しましたので、結果を公表します。

国土交通行政インターネットモニター制度は、広く国民一般を対象として、国土交通行政の課題に関しインターネットの利用による質の高い意見・要望等の聴取を図り、国土交通行政の施策の企画及び立案並びに実施のための参考に資することを目的として、平成16年度から実施している制度です。

国土交通省下水道部から2019年に出た資料があります。

副題は、「持続可能な下水道事業とするために」となっています。

なお、インターネットで「下水道接続義務についてどうあるべきか」を検索すると、

農林水産省もしくは国土交通省のPDFが公開されています。これについて、当社の解説ページを貼り付けました。

以下、総務省ウェブサイトより転記しています。

総務省は、

行政運営の改善、地方行財政、選挙、消防防災、情報通信、郵政行政など、

国家の基本的仕組みに関わる諸制度、国民の経済・社会活動を支える基本的システムを所管し、

国民生活の基盤に関わる行政機能を担う省です。

地方公共団体は、一般的な行政活動(=地方自治法に定められた「事務処理」)のほか、

水の供給や公共輸送の確保、

医療の提供、

下水の処理など

地域住民の生活や地域の発展に不可欠なサービスを提供する様々な事業活動を行っています。

この他にも、電気(卸売)・ガス事業や土地造成事業などをしています。

こうした事業を行うために地域公共団体が経営する企業活動を総称して「地方公営企業」と呼んでいます。

運営状態を正確に理解するためには、それぞれの事業ごとに、複式簿記による決算報告書が必要ですが、

それをしてこなかったため、近年、せめて事業ごとに決算報告書を作成する、という方針に変わりました。

ただし、決算報告書の内容は、「公営企業会計」と呼称するように、一般企業の会計とは異なる会計方式です。

一般的なご家庭からの廃水(トイレ、洗面所、風呂場、調理場などから出る廃水=し尿・生活排水)は、

前掲の円グラフからもわかるように、水質汚濁の原因に占める割合が最も高くなっています。

し尿・生活排水は、人が生活すれば必ず排出されること、

家庭から排出される廃水は、浄化処理の難易度が比較的容易な分類に含まれること、などから

生物処理法の浄化処理の対象として、最も身近で、最も理解していただく必要がある廃水、と言えます。

し尿や生活排水は、原則として、浄化槽、公共下水道のいずれかで浄化処理して、公共用水域へ放流されます。

公共用水域とは、水質汚濁防止法 第2条に定義されています。

以下に省略して記載します。

「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法に規定する公共下水道及び流域下水道に規定する終末処理場を除く。)をいう。

生活廃水(し尿・雑排水)は、浄化の対象としては、浄化が容易な部類ですので、生物処理を採用しています。

生物処理法は、人工的に、効率良く浄化処理が進むように、自然環境の再現をしている浄化処理方法ですので、

本来は、費用対効果が最も優れた浄化処理法であって、かつ、決して難しい技術ではありません。

にもかかわらず、大型浄化槽や農業集落排水施設(法律上は浄化槽です)の運営はうまくいっていないようです。

運営がうまくいっていないから、

地方公共団体の多くは、浄化槽を廃止して、公共下水道に接続するようなおかしなことをするのではないでしょうか。

また、都市部でもない地方でも、行政がしなくても良い下水道事業をいまだに推進しているのではないでしょうか。

理由としては、いろいろ考えられますが、以下のような事項が当てはまるのではないでしょうか。

1、①整備方法など全体構想、②設計・施設の制御、③施工、④維持管理、④更新計画、⑤余剰汚泥処分方法など、

考察すべき範囲が広いこと、

2、廃水浄化や廃棄物処理は、本来、行政にとっても市民にとっても、

最も重要な問題のひとつですし、

考察範囲が広く、十分な審議が必要な分野ですが、

一般的には「汚い」と認識され、敬遠される傾向があり、

相対的に人材が集まりにくいこと、

3、行政サイドの担当者は、3年前後、あるいは少なくとも数年で移動するケースが多いこと、

言い換えると、一般的能力がある担当者が業務を把握するために必要な期間として、

正しく現状把握することが難しい状況で事務処理を進めざるを得ない環境にあるため、

多くの場合、前例に従う、という対応にならざるを得ないこと、

4、国を挙げて下水道事業を中心に推進してきたため、過去の問題点を見直すことが困難な環境にあること、

生物処理法の考え方は、格段に進歩してきましたが、推進ありきで、こういった情報も共有されていないこと、

※生物処理法で重要なのは、考え方です。

5、下水道の方が浄化槽よりも優れている、というような迷信が根強く残っていること、

※都道府県は、下水道事業計画の方針をウェブサイト上でも表明していますが、

一部では、下水道神話が根強く、いまだに下水道を、全体として、推進しようとしている記載が目につきます。

ただし、都道府県のアナウンスは、「下水道計画は、市町村から計画が上がってくるものです。」となります。

6、国民のほとんど、国民を代表する議員や長も、家庭排水の浄化処理について、

知見がない、知ろうとしない(=他人事になってしまっている)という実情があること、

以上のような事項を理由にして、

汚水排出者も処理施設の関係者の皆さんも、正しい現状把握を共有できていない、

したがって、

都市でもない地方で、浄化槽より極めて効率が悪く、明らかに将来負の遺産になる下水道事業を推進している、

というのが実情のように思います。

生物処理法は、自然界の循環環境を基礎に、効率よく浄化が進むように人工的に工程を構成しているだけですので、

必要最低限の水槽、設備、各種電気モーターで動く装置と制御盤、必要最低限の薬剤の投入だけで足りる施設です。

廃水浄化施設に設置されている装置は、改良が進んだモーターで動きますので、

人為的なミスや勘違いがない限り、数年から十数年以上の耐久性があり、修繕費用もそれほど掛かりません。

したがって、

浄化処理施設の水槽容積は、構造基準などによって、保守的すぎるほど十分に確保されているのが実情ですので、

浄化処理施設を維持管理する方針が適正であれば、

①全くの未処理汚水が存在する付近での維持管理などの業務費用(=人件費)をどのように見積もるか、

②余剰汚泥の処分についての方針および制度をどのように設計するか、

③停電などの危機管理体制についての方針および制度をどのように設計するか、

だけが、浄化処理施設ごとに個別具体的に、費用の大きな変動要因になります。

しかし、よく理解していないと、

過度に薬剤投入や装置を組み込んだり、不必要な修繕計画を立てたりして、

初期投資費用・維持管理費用が割高に、また、維持管理が複雑に、なってしまいます。

例えば、する必要のない工事を管理会社から提案されて、訳が分からないまま承認するケースも多々あります。

ひどい場合は、年間数千万円の不必要な出費を継続して(計画的に)求められているようなケースもありました。

※一般的に、知見がない状態で廃水処理施設を業者さんに委託管理してもらうと、年間数百万円~数千万円単位で、

不必要な請求を受けることになります。

したがって、特殊な例(し尿・生活排水の浄化処理であれば基本的に「特殊な例」は存在しません)を除いて、

不必要な工程を入れると、その体制を維持するための割高な費用が掛かりますし、

いったん組み込んだ工程を見直す(廃止する)機会はほとんどなくなりますので、

設計段階からあまりに保守的な(≒不必要な)運営体制を計画してしまい、そこから脱却できなくなります。

したがって、正しい現状把握が何よりも大切になります。

余談ですが、

生物処理法は、費用が安く済む処理方法のため、し尿や生活廃水以外のさまざまな事業場からの廃水、

例えば、

微生物にとっては分解困難な合成高分子化合物を含む廃水など、多量のCOD成分や、

有害な消毒薬や防腐剤、殺菌剤などが溶解した廃水など、

本来は、生物処理法に適さない廃水であっても、多くの浄化処理施設では生物処理の工程が組み込まれています。

微生物にとっては、大変迷惑な話かもしれません。(もちろん生物処理を組み込まない浄化処理施設もあります。)

一般家庭について言えば、

例えば、家庭で使用する薬剤には、防虫・防カビ・防臭・防汚など、さまざまな製品が発売されていますが、

必要以上にこういった商品を使用することは、

使用後は、必ず洗い流して、浄化処理施設へ排出しますが、

浄化処理は、微生物群に頼ることになりますので、

使用する薬品に対する耐性菌が、浄化処理の過程で、出現する可能性を秘めている、

さらに、予想しない耐性菌が出現すれば、ゆくゆくは、私たち人間にも重大な影響を及ぼす可能性がある、

というようなことも念頭に置く必要があるように思います。

近年、物事を考察する際、PDCAサイクルという言葉がよく使用されます。

Plan-Do-Check-Actの頭文字をとってPDCAサイクルですが、

現状把握もせずにPlan(計画)を立てると、上記のようになってしまいます。

当社では、

現状把握→検証と分析→仮説→再度の検証と分析→反証→結論、

という「探究」を、

時間はかかりますが、できるだけ踏襲するようにしています。

短期間の事業計画や収益性を考えれば、PDCAサイクルという考え方が良いのかもしれません。

しかし、高度経済成長期ではなく、景気低迷の今の時代、

本来は、

自然環境は、循環することで成り立っているという原点に立ち返って、

数十年前からの環境保全の歴史を振り返ったり、

「廃水浄化処理の現状」について、各種の資料などを基に、正確に把握したりして、「探究」する必要があります。